战国“考工记”记载“十分寸之一谓之枚”,其中的“枚”后世被命名为“分”。根据史书记载,截止秦始皇统一度量衡时,中国最小的长度单位就是“枚”。

西汉时期,刘歆欲助王莽改制,在《三统历谱》中说“度长短者不失毫厘,量多少者不失圭撮,权轻重者不失黍案”,此时最小的长度单位是“分”以下的“厘”和“毫”。

问题在于:无论“分”,还是“厘”和“毫”,都是很小的长度单位,想要不差分厘或不差分毫,都要借助相应测量工具,否则谈这些更小的单位就没有什么意义,那么当时用什么测量出毫厘呢?

晚清时期,吴大澂所著《权衡度量实验考》和容庚所编《秦汉金文录》中,收录了几件汉代铜卡尺的拓本,应是农民或盗墓贼无意中挖出的,但可惜原物流散失传,没有办法详细研究。

除此之外,新中国后征集到两把汉代铜卡尺,但因为属于征集文物,没有确切的出土地点和出土时间,因而可信度相对较低。按理说,这条标准对中外都适用,但实际情况大家都知道。

于是,汉代史书记载的长度单位毫厘,缺乏相应考古佐证,这就成了一个重大遗憾。但1992年终于出现转机,扬州邗江东汉早期墓葬中出土了一把“青铜卡尺”,外形很像汉代常见的“矩”,表面虽锈蚀严重,但其纹饰依然清晰。因为是王莽新朝时制造,因此又被称为“新莽铜卡尺”。

经过专家鉴定,这件测量工具就是“游标卡尺”,准确地说是“原始的游标卡尺”。比如,“中国青少年科技辅导员协会”在澎湃新闻上发表的“中国古代科技发明创造系列——新莽铜卡尺”文章中,明确指出“新莽铜卡尺,以实实在在的实物的形式纠正了世人过去认为的游标卡尺乃是欧美科学家发明的观念。”与此同时,新莽游标卡尺的精密度,能测量到“分”以下,可以测出“厘”的数据。

总之,可以说新莽铜卡尺还有缺陷,可以说它是“原始的游标卡尺”,但不能否认它的确属于“游标卡尺”。因此,现代游标卡尺是法国人约尼尔·比尔发明的,但这项技术的原型却在中国。

拥有准确测量更小单位的能力,于是东汉张衡发明浑天仪、造出便携式“日晷”——相当于现在的手表等,制造更精密的器械也就有了可能。需要注意的是,从最小长度单位角度看,商周器具的确不如汉代精细精确,原因应与对更小长度单位的测量有关,但反过来说,人类对此认知也是逐步深入,在最小长度单位认知上,中国的显然更符合认知规律,也与生产力发展水平相符。

问题在于:任何一项伟大的发明,往往都有漫长的积累铺垫,那么汉朝游标卡尺的技术源头何在?

对此,中国史前考古取得重大发现,原来游标卡尺源于五帝时立杆测影的天文观测,详情如下:

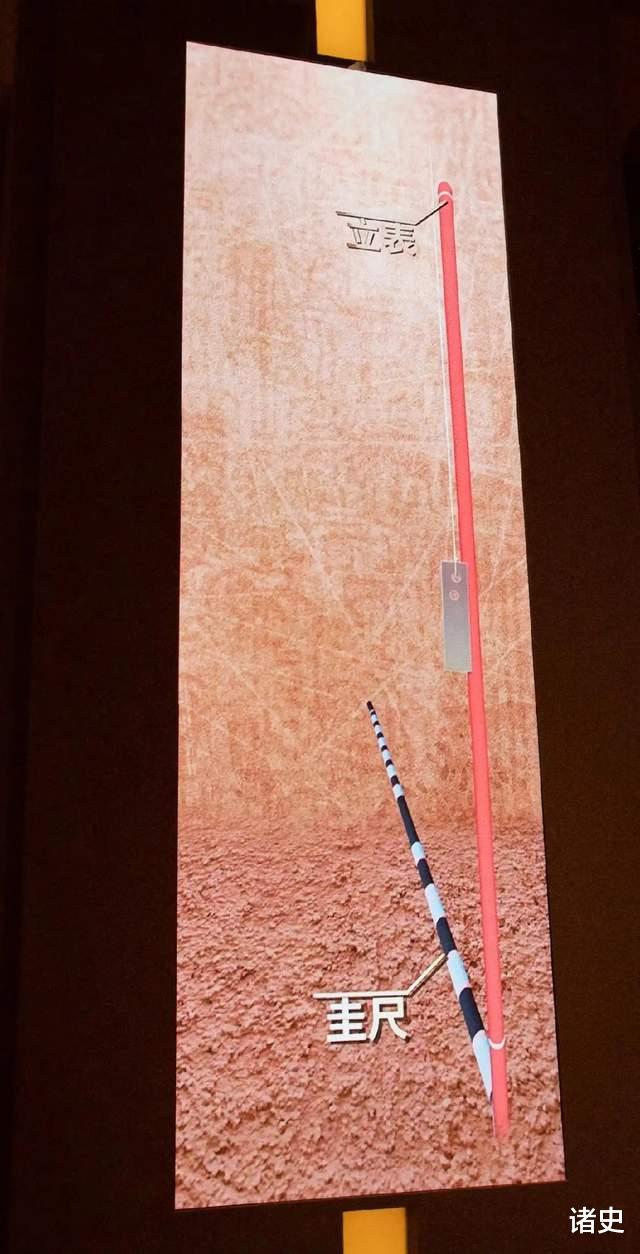

位于山西临汾盆地的陶寺遗址,如今被普遍认为是尧舜之都,其中出土了用于立表测影的圭尺与立表,通过圭表观测正午日影,以此来确定节气。但鲜为人知的是,其中还出土了两件非同一般的玉器,揭开了两大历史谜团。

其一为玉戚景符,以小孔成像精确判断日影位置,就是将其小孔对准圭尺刻度,可精准化投影的位置。因此,战国墨家小孔成像等研究,其实在中国有着悠久的历史渊源,不是无缘无故突然出现的。

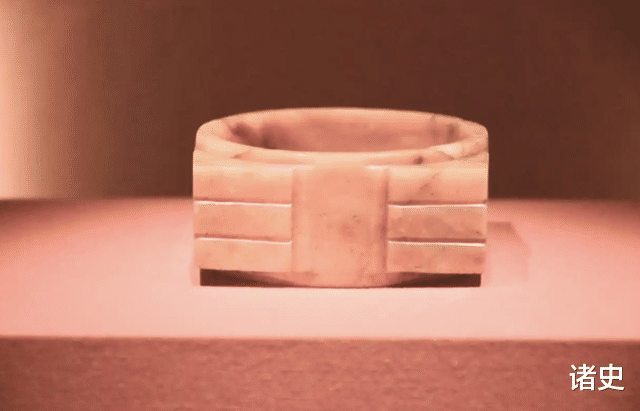

其二为玉琮游标,正午日影投射到圭尺上,但时间很短日影会投射到其他地方,因此需要将其“记忆”,当时古人发明了玉琮游标,将其套入圭尺,可以卡定刻度。显然,这个思路在一定条件下稍加转化,就能演化出汉代的游标卡尺。

其中,学者何驽认为甲骨文中的“中”字,是横放的圭尺,中间的“口”就是“玉琮游标”,详见下图。上面的圭表图可见,圭表中最重要的不是立表、而是圭尺,两者都是权力的象征,但其中圭尺更为重要。考古发现,圭与表分别由不同贵族掌管,最高统治者墓中发现“圭尺”,陶寺圭尺上用颜色已标好刻度——有长有短,的确比“表”更重要。

总之,汉代出现游标卡尺,不是无缘无故的,而是有着深厚的历史源头。

最后,关于汉代游标卡尺,还有一些小插曲。

笔者查阅不少资料,其中不少文章一方面否定“新莽铜卡尺”是“游标卡尺”,认为它只是“卡尺”,一方面还搬出西方“证据”,认为迄今发现的最早卡尺事物是“公元前六世纪的古希腊木制卡尺”,是在吉格里奥岛附近海域的一艘古希腊沉船中发现的——笔者不知道木卡尺为何能在海水2500年而无损,中国的只是最早的金属卡尺,反正就是不承认中国最先发明出“卡尺”与“游标卡尺”。

不过,无论海里捞出的古希腊木卡尺是不是真的,陶寺玉琮游标的出现,就建立起了汉代游标卡尺演化的证据链,可信度远非孤零零的海里捞出的古希腊卡尺可比。总之,事实胜于雄辩,游标卡尺技术源于中国,近代西方在此基础上做了改进而发明现代游标卡尺。

参考资料:

《澎湃新闻——中国古代科技发明创造系列——新莽铜卡尺》

《经济观察报——陶寺遗址前领队何努:从“观象台”说起,尧为什么定都陶寺?》等