小马哥3月初在公众号上推了一篇原创讨论保险公司是否应当做个险,“小公司该不该从0到1做个险?关于报行合一的反事实思考”,借安邦前海的故智吐槽一下试图依靠渠道业务苟安的战略。

本意是抛砖引玉,结果收获一条极其冷静有智慧的留言——

一言以蔽之,不做个险的寿险公司是没有前途的,对于这个观点我没法赞成更多。

如果某寿险公司原本有80万专属代理人,经过几年的不断努力转型,现在还剩差不多2-30万,但就算是用第一性原理的大锤哐哐地砸,个险战略的核心地位也不会有一丝一毫的质疑和松动,毕竟瘦死的骆驼比马大。

但如果某寿险公司现在有3000个专属代理人,或者努努力再多一点,6000、8000、1万……试问坚持个险战略还是不会遭到任何的质疑?恐怕至少每天都会犹疑。

问题不在于个险有没有价值,而是在发展出有价值的个险之前,公司还需要承受多大和多久的投入,成功的可能性到底有多大,以及最难的……该如何评估现在的个险业务是否走在健康且正确的道路上?

都不用说一支万人以下的个险队伍在现实中看起来有多孱弱,即便是一支10万人的个险队伍,每年贡献新单首年保费50-80亿元,如果真正走到一线去也只能看到“惨淡经营”四个字。

每年为了达成业绩考核,无论代理人还是内勤都必须用尽全力奔跑,个险销售的竞争是典型的红皇后效应。

所以对处于追赶位的保险公司而言,仅仅是复制大公司的成功经验,以同样的速度前进是没有用的。

市场开拓期有用,当蛋糕足够大时再厉害的头部公司也无法一口气吃掉所有的客户,但是当市场进入存量争夺,比如一旦客户展露保险购买意向,就会有起码5-6个不同渠道的销售人员在跟进的时候,和大公司做得一样好是无法成功的,必须以“两倍的速度奔跑”。

问题是,两倍速到底意味着什么?

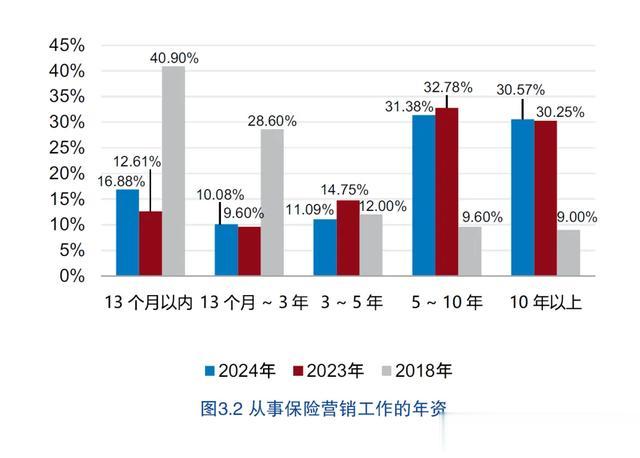

我在今年一月份推文“展望2025,会不会成为寿险公司的分水岭?”里引用了一张图,保险代理人队伍的新入行人数占比,随着2018年开始的从业人数大滑坡而一起腰斩。

代理人队伍老人多新人少可不能简单认为是有经验的代理人越来越多了,或者留存越来越好了之类。

类比社会老龄化会导致社保缴费和支出的失衡,代理人队伍老龄化同样隐藏着一个与个险渠道价值滑落息息相关的成本失衡问题。

保险公司的个险销售费用支出,最终都是为了购买代理人的保费,但这是以购买不同类型代理人的不同类型服务能力的形式来实现的。

这样说可能难以理解,我们换个思路:保险公司心目中的理想代理人是什么样的?他/她要根本就做不到?

“不知道”,即是组织内部缺乏有共识的知识,才是最恐怖的事。

在没有作为榜样的行业最佳实践的情况下,不管是做,还是不做,如何做……都有可能被认为是错的。

而现实是,哪怕有着大规模专属代理人数量的头部寿险公司也在开口闭口谈转型,改基本法,你让小公司怎么办?

这就是为什么对于保险公司而言,中介业务的管理比个险业务的管理难度小得多的多,因为他们实际上不用考虑经代费用政策的合理性,也不用承担经代公司内部的经营风险,不管是续期风险、投诉风险等等近年来中介行业都跑出了比较成熟的解决方案。

报行合一政策给了保险公司一个难得的战略缓冲期,通过降低中介对个险业务的冲击,获得一个降本增效的调整窗口期,只不过这种人为制造的战略机遇貌似并不是为中小寿险公司准备的。

前面说过,个险队伍的成本是基于业务策略的一系列精算假设:应该有多少个业务总监?每个总监应该孵化几个直属组?每个组应该有多少个预备主管,他们每月的合理产能是多少?……降本增效的核心动力不是来自于内卷式的精细化运营,而是通过不断的业务策略优化迭代获得一个全新的可以实现的精算假设,从而实现对保险销售各环节能力的重新定价,让价格驱动劳动付出和报酬回归平衡。

简单讲,让每一分钱的销售费用都获得最大的保费回报。

很明显,小马哥认为现在的个险销售定价是不平衡的,无效劳动被定价意味着在我们看不到的地方,利益被转移支付了。

也就意味着,保险销售过程中真正有价值的劳动能力被低估和浪费了。

能力和定价不匹配,意味着生产效率不高,生产关系束缚生产力,最基本的马克思经济学原理。

对于小公司而言,坐等大公司最终跑出成功模式的结果只有一个:“获得一个行业最优实践”。

问题是这样的结果对于公司发展而言只有最保守意义上的正向价值:负债端经营损失的最小化,也就是所谓的“不折腾,活下去”——当然这是实控人和股东的决策权和偏好范畴,旁人是很难置喙的,能怎么说呢?

万事抵不过我乐意——这个方向没有任何往下讨论的意义。

值得研究的是当前个险业务转型,或者说演化的前景到底如何?

举个例子,基本法独代化,减少层级增加销售直接利益的改变是为什么?

行业的常规共识是原本的队伍金字塔结构支撑不住了,新人招募难度导致团队成本相关的精算假设失效。

我们不能因此停止思考而是要继续深挖这个问题,原本基本法的多层级体系设计意味着销售费用的更大比例用于增员利益,而不是直接销售利益,换言之,同样保费总量和销售费用的情况下,与今天转型后的基本法相比,过去保险销售的劳动所得是少于增员的劳动所得的,为什么?

如果我们假定两套基本法都没有错,都是为了适应当时市场对平衡劳动与定价的要求,那么我们很容易得出结论:

1、保险销售的劳动价值提高了(因此获得更高的价格);

2、增员的劳动价值降低了。

继续推论下去我们可以得到:代理人销售保险的难度提高了,对应的劳动付出更大,所以增员(新人)带来的保费减少了,因为新人在劳动技能较低的情况下,销售难度提高意味着保费贡献降低。

个险渠道是有分工的,有偏销售的,也有偏增员和团队管理的。