话说清朝的皇帝们,生前坐拥天下,死后也要极尽哀荣。他们不仅耗费巨资修建皇陵,还专门安排了一群“守陵人”世代守护陵墓。

而且直到今天都有清帝皇陵的“守陵人”,这些人到底是谁?又是谁给他们发工资?

1912年,末代皇帝溥仪退位,清朝的“铁饭碗”哐当一声摔碎了。

民国政府虽然承诺继续给守陵人发工资,但乱世之中,谁还顾得上这些前朝遗老?守陵人的俸禄一拖再拖,最后干脆成了“空头支票”。

这下可苦了那群八旗子弟。

他们从小养尊处优,除了遛鸟喝茶啥也不会。没了俸禄,有的变卖家当,有的甚至铤而走险,勾结盗墓贼偷自家祖坟的陪葬品。

1928年,军阀孙殿英炸开清东陵,盗走无数珍宝,不少守陵人眼睁睁看着却无能为力,毕竟连饭都吃不饱,哪有力气护陵?

不过,也有硬骨头不肯低头。

比如清东陵的守陵总管刘福,原本一年能领1300两银子,清朝一亡,他带着族人开荒种地,硬是守住了陵园。

还有些老人每天照旧巡视陵墓,哪怕没人付钱,也坚持了一辈子。他们说:“祖坟在这儿,魂儿就在这儿,走了算怎么回事?”

所以,这些人不是普通老百姓,而是身份尊贵的八旗子弟,尤其是“上三旗”(正黄、镶黄、正蓝旗)的子孙。

在清朝统治者眼里,只有自家血脉才配得上这份差事,毕竟“自家人最放心”嘛。

守陵人的待遇好到什么程度?举个例子,地位最高的守陵官员一年能拿1300两银子、595石俸米,就连普通士兵的年俸也有100多两。要知道,当时普通百姓一家子一年能挣10两银子就算不错了!

更夸张的是,这份工作还能世袭,父传子、子传孙,简直是“躺平”就能吃穿不愁的“铁饭碗”。

不过,守陵人也不是谁都能当的。

选拔流程比现在考公务员还严格:先得通过体检,确保身体硬朗;接着查祖宗十八代,必须是“根正苗红”的满族贵族;最后还得考礼仪、文史知识,毕竟要主持祭祀活动,不能丢了皇家的面子。

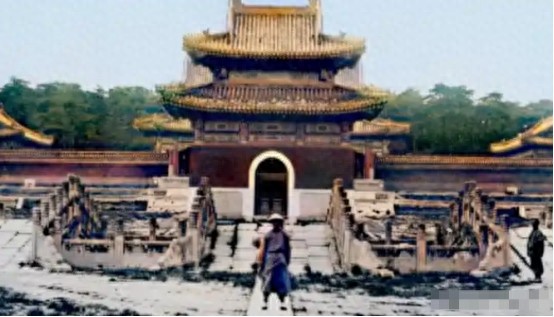

从“守祖坟”到“护国宝”新中国成立后,清东陵迎来了转机。

1952年,政府成立“清东陵文物保护研究所”,把陵墓列为国家重点文物。那些坚守的守陵人后代,摇身一变成了国家职工。

比如李大山,祖上是守陵官员,如今他成了文物修复师,专门修补陵墓里的彩绘;还有谢静,从小在陵园长大,现在当导游用英语给外国游客讲历史,自豪得不得了。

政府的支持让守陵人彻底翻了身。

他们住进了新盖的职工宿舍,工资由国家财政直接发,再也不用担心饿肚子。

更重要的是,守陵的意义变了,过去是给皇帝看坟,现在是替人民保护文化遗产。一位老守陵人说得好:“从前守的是爱新觉罗家的祖宗,如今守的是全中国人的历史!”

如今的清东陵早已不是冷清的陵园,而是年接待百万游客的5A级景区。守陵人的后代们各显神通:有的当导游,把慈禧太后的八卦讲得活灵活现;有的开农家乐,靠满族特色菜赚得盆满钵满;还有的考进文物局,用高科技设备监测陵墓的湿度温度。

不过,传统依然在延续。每年清明节,马兰峪镇的守陵人后代都会自发组织祭祀。他们穿起满族传统服饰,摆上贡品,按老规矩磕头行礼。年轻人或许不懂满语祭文,但那份对祖先的敬重,隔着百年的风雨依然真切。

谁在给守陵人发工资?这个问题,不同时代有不同答案:

清朝:工资来自内务府,吃的是“皇粮”;

民国:承诺发钱却常拖欠,守陵人被迫自谋生路;

新中国:国家财政拨款,守陵人成了“体制内”职工;

现在:工资靠财政+旅游收入,比如门票分成、文创产品,守陵人家族开的民宿饭店也成了经济来源。

一百多年前,他们守着皇权余晖;一百多年后,他们守着民族记忆。从八旗贵胄到国家职工,从盗墓乱象到文物保护,守陵人就像一面镜子,照见了中国从封建走向现代的风云变幻。

下次你去清东陵旅游,不妨问问导游:“您祖上是守陵的吗?”,答案或许会让你肃然起敬。