尽管刘备、关羽、张飞在《三国志》中的兄弟情深广为人知,三个人一起共度难关的故事也让其形象深入人心,但事实的背后隐藏着错综复杂的权力博弈。桃园三结义的传说,无疑是蜀汉权力结构的象征,但蜀汉的实际掌控情况却并非如此明朗。尤其是在诸葛亮出山之后,局势似乎潜移默化地发生了变化。

关羽败走麦城,最终被东吴所杀,这一事件是蜀汉发展的重要转折点。在蜀汉政权中,刘备无疑是核心领导者。从桃园结义开始,刘备就以兴复汉室为己任,凭借着自身的仁德和抱负,吸引了关羽、张飞、赵云等一众猛将,以及诸葛亮等智谋之士的追随。

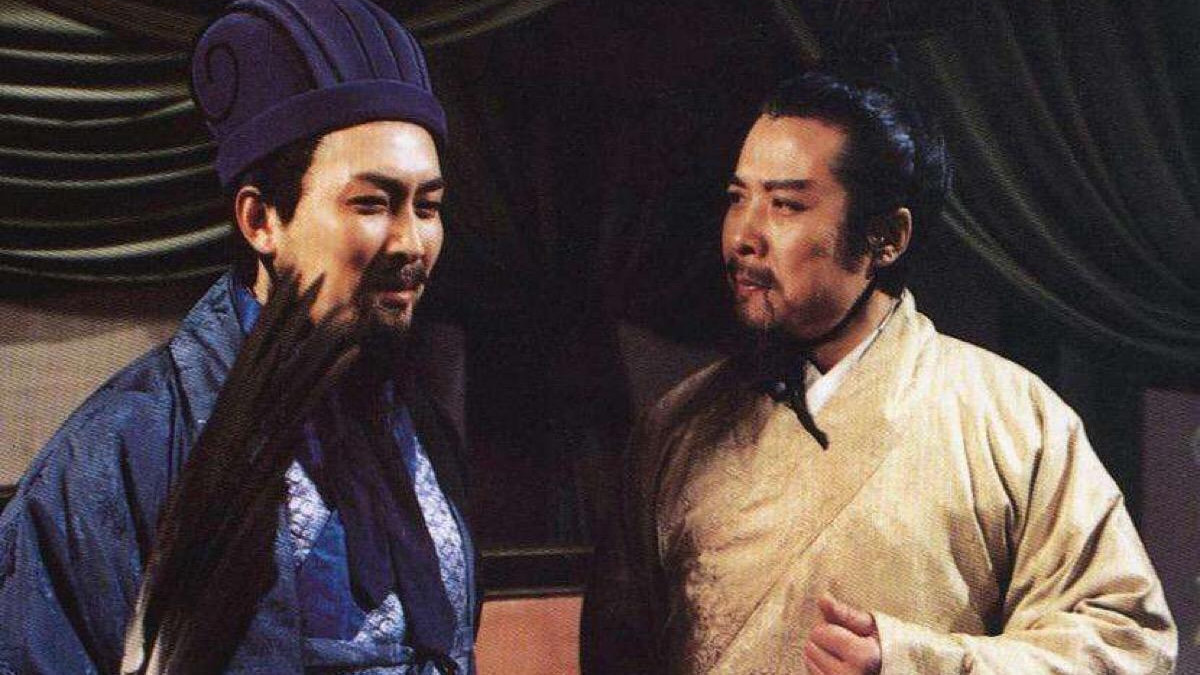

诸葛亮的到来,无疑是蜀汉的一次权力重组,凭借其卓越的才智和广泛的支持,逐渐成为刘备最为重视的谋臣。早在刘备三顾茅庐之时,诸葛亮便以精明的战略眼光博取了刘备的高度信任,从博望坡之战的出色表现开始,他逐步确立了自己在蜀汉的军政地位。

在关羽逃到麦城之时,他曾希望刘封能够出兵救援,但刘封拒绝了他的请求,这无疑是对关羽的另一重打击。然而,这种情形的背后依然充满了未解的疑问,刘备用人的策略和当时的政治格局,究竟在多大程度上影响了关羽的命运,亦令人费解。

诸葛亮不仅仅是一个智谋卓越的军事奇才,更是一个深谙政治权谋之道的人。关羽义释曹操的华容道事件,背后隐藏着关羽对诸葛亮影响力的潜在挑战。尽管这被视为关羽的一次忠义之举,但也是削弱自身权力的一步棋子。诸葛亮深深懂得,任何一次军事胜利所可能带来的权力威胁,而关羽在被动中逐渐发现这一切,或许过于迟来。

刘备临终前的托孤则是他最后一次试探诸葛亮忠诚度的表现。白帝城的最后托付中,刘备留下那段意味深长的话语,“若嗣子可辅,辅之;如其不才,君可自取。”这不仅是一次权力的交接,更是刘备对诸葛亮的考验。然而,诸葛亮以其庄重的态度回应了刘备,让后者心中释然。蜀汉的未来,似乎已牢牢被诸葛亮掌控在手中。

诸葛亮协助刘备进行了一系列的军事谋划和外交策略,无论是联吴抗曹还是北伐中原,他都展现了出色的才能和决策力。在刘备去世后,诸葛亮成为真正的掌权者,他的政治手段和领导才能使得蜀汉得以在短期内维持稳定。然而在国力逐渐消耗的过程中,他的战略误判也成为蜀汉衰败的潜在原因。

魏延与李严的被贬和被杀,则是诸葛亮清除异己巩固自身地位的标志性事件。诸葛亮所采取的一系列措施,无不在明示他对于权力的绝对控制。在军事上,他的六次北伐耗尽了蜀汉的国力,这些冒险的进攻不仅没有为蜀汉带来实际的战略利益,反而使国内矛盾日益尖锐。因此在他去世之后,蜀汉迅速走向了衰落和崩溃。

尽管历来对诸葛亮的评价众说纷纭,但不可否认的是,他的忠诚和心血为蜀汉的短暂繁荣作出了巨大的贡献。他“鞠躬尽瘁,死而后已”的精神也为后世所推崇,然而他背后的政治操控和策略失误亦是影响蜀汉最终命运的重要因素。

从普通幕僚到蜀汉实际掌舵人,诸葛亮的人生可谓充满着传奇与争议。他以卓绝的军事才能和非凡的政治智慧,书写了属于自己的历史篇章,而关羽的惨烈结局却成为了揭开这段风云变幻中的一角迷雾。各人对于其中人物的实际权力分布和影响力,也许永远只能存在于猜测和讨论之中。

诸葛亮尽管以其智慧和计谋成为一代贤臣,但他背后对权力的追求和对政敌的排斥亦是那个动荡时代的真实写照。关羽在生命最后的挣扎中所体会到的真相,无疑给历史添上了浓墨重彩的一笔。蜀汉究竟是因何而兴,又为何而亡,或许成为后世人们无尽探讨的永恒话题。