《中国美术史》是 2019 年 8 月由高等教育出版社出版的马克思主义理论研究和建设工程重点教材,由尹吉男担任主编及首席专家,编写组成员还包括郑岩、贺西林、李清泉等知名学者。 该书以马克思主义理论为导向,采用编年体叙述方式,阐述中国美术从原始时期到近现代的发展脉络与线索,结合各时代社会背景,介绍艺术样式、风格特征及具体表现,融入最新研究成果与考古发掘,内容新颖且具时代性,还附有数字化资源二维码链接,既适合专业美术院校师生,也可供广大美术爱好者使用。

首先来看看这本书的结构:绪论

第一章 史前至先秦时期的美术

第二章 秦汉时期的美术

第三章 三国两晋南北朝时期的美术

第四章 隋唐时期的美术

第五章 五代宋元时期的美术

第六章 明清时期的美术

第七章 近现代时期的美术

第三章 、三国两晋南北朝时期的美术1、概述

一、时代背景

(1)政治局势

● 东汉瓦解后,三国鼎立达半个多世纪,后西晋短暂统一,旋即陷入南北长期分裂。南方历经东晋、宋、齐、梁、陈;北方少数民族(鲜卑、羯、氐、羌、匈奴、小月氏等)与汉人势力建诸多地方性政权,有十六国之乱,后北魏统一近百年,又经东魏西魏对峙、北齐北周分治,直至隋统一。

(2)亚欧大陆政治地理变化

● 5 世纪,呋哒吞贵霜,控中亚及新疆中部以西,后被萨珊波斯与突厥联军灭。萨珊波斯 3 世纪初灭安息成西亚大国,西含两河流域,东到阿姆河,再向西是东罗马帝国(大秦)。各国征战致亚洲内陆政治地图巨变,迫使北方游牧民族迁入中原。

二、时代特征对美术的影响

(1)社会动荡但思想多元

● 政权更迭频繁,三十余汉族与少数民族政权相互征伐,民生艰难、礼制崩溃。但人口迁徙、传统信仰瓦解、民族文化交融,促使思想自由、视野开阔,文学艺术走向自觉。

(2)美术发展新气象

● 画家群体:大批专业画家涌现,社会地位高,社会对书画购求、鉴识、收藏热情高。

(3)绘画题材:人物画成熟,山水画萌芽。

(4)绘画理论:出现系统绘画理论著作,如 “六法” 论影响深远。

三、美术史研究

(1)传统研究

● 依靠文献与有限书画传世品、后世摹本,侧重书画史。

(2)现代拓展

● 田野考古学与新观念带来新材料、新视野,研究可拓展至城市布局、建筑、生活用品、寺塔窟龛、宗教偶像、墓葬艺术等多层面,全方位审视美术发展。

2、第一节北方城市的发展与美术的变化

一、都城与建筑的新发展

(1)城市格局变迁

● 政权更迭打破大一统都城模式,城市格局变化兼具时空关系。北方城市考古发掘众多城址,如邺北城、北魏洛阳城、东魏北齐邺南城等,还有拓跋鲜卑盛乐、大夏统万城、平城等多地城址。

(2)重要都城特色

● 1.邺北城:曹操始建,曹丕定都,后多朝沿用。平面横长方形,布局规整,有大道区分宫殿、苑囿、里坊,西北筑三台具军事优势,影响后世都城营建。

● 2.平城:北魏天兴元年定都,发展为大城。南郊明堂是重要考古发现,为中原式礼制建筑,反映鲜卑汉化与文化竞争。

● 3.北魏洛阳城:在汉魏洛阳城基础营建,三重城垣,宫殿与里坊分开、突出中轴线,有宫阙、铜驼街,外郭城设坊与市,佛教兴盛致佛寺众多,改变传统都城模式。

● 4.邺南城:东魏建,北墙沿用邺北城,平面纵长,有中轴线,出于防御南墙两角圆角,推测有外城郭。

(3)建筑技术与艺术进步

● 1.斗拱成熟:至迟 6 世纪晚期柱头铺作使用五铺作斗拱,建筑出檐深远,扩大室内空间、改善采光,装饰日趋豪华。

● 2.园林发展:皇家和士人园林兴盛,影响生活习俗、文学艺术。

二、家具与器物

1.家具变革

● 因室内空间、民族内迁、佛教传入,席地起居习俗改,高足坐具流行,传统坐具高度增加,屏风受重视,如司马金龙墓出土漆画木屏风具江南风格。

2.器物特色

● 制瓷业:青瓷南方为中心,北方墓葬有出土,部分为南方输入;北方有白瓷、黑瓷、黄釉瓷发明,白瓷为彩瓷发展基础。

● 金银器:上层社会喜好,多地有出土,如临沂西晋墓、太原北齐娄叡墓所出,工艺华美、材质昂贵。

三、墓葬美术的新格局

(1)曹魏薄葬之风

● 洛阳西朱村大墓为代表,虽有一定规模,但较汉代高级墓葬缩减,前室有残存壁画。

(2)区域墓葬特色

● 东北:辽阳、朝阳等地魏晋三燕墓壁画延续汉传统;北燕冯素弗夫妇墓有汉与少数民族文化交融特征;高句丽壁画内容丰富,年代跨 4 - 7 世纪初。

● 西北:河西走廊处于丝路枢纽,酒泉、敦煌等地墓葬壁画题材多样,有墓主生活、升仙等内容,新疆吐鲁番盆地墓葬壁画表现庄园生活,受河西影响。

(3)墓葬形式演变

● 西晋单室墓成南北朝主要形式,曹魏、西晋禁碑催生墓志,北朝发展为方形带志盖定制,墓志文字受后世重视。

(4)佛教影响墓葬

● 北魏平城郊外永固陵有佛塔基址,平城时代壁画墓多,如大同沙岭破多罗氏父母合葬墓以墓主像为核心布局,为北朝晚期继承;迁都洛阳后贵族高官墓多装饰壁画,石质葬具常见阴线刻画像,题材有孝子故事、升仙等,后为东魏、北周、隋唐继承。

(5)邺城地区壁画墓

● 东魏、北齐壁画墓多,如茹茹公主闾叱地连墓、湾漳北齐墓等级高,墓道、甬道、墓室壁画有规制,强调墓主身份威仪,受佛教艺术影响,娄叡墓壁画水平高,山东北齐壁画墓有南朝绘画影响。

(6)西魏北周墓葬

● 墓室壁画保存不佳,如李贤墓题材、风格较粗率。

(7)史料补充意义

● 墓葬壁画与葬具画像弥补北方绘画史料不足,与文献记载相互印证。

(8)墓俑发展

● 西晋墓俑变化大,有镇墓、仪仗等类型,武威雷台墓出土铜奔马精妙;十六国墓葬俑少且粗陋;北朝陶俑有发展过程,区域特征明显,北魏迁洛后规范精细,东魏北齐数量庞大,西魏北周粗陋。

3、第二节东吴、东晋和南朝的艺术

一、南方的开发与青瓷的勃兴

(1)城市建设推动

● 孙吴、蜀汉开发南方,“永嘉之乱” 后北方士族南迁,东晋在建康(今南京)建立,南朝更替延续。建康为六朝古都,呈南北长、东西窄长方形,三重城制,街道非正南北,具滨水特征,有军事堡垒。

(2)漆器艺术风采

● 马鞍山朱然墓、南昌东晋墓出土漆器精美,绘有人物、宴饮等题材,补充三国绘画材料。

(3)青瓷发展脉络

● 东吴、西晋瓷器造型扁矮浑圆、装饰繁复,有多种工艺,流行堆塑罐;东晋后造型、装饰变化,器类减少,动物形象少见;南朝瓷器造型瘦高,有大型莲花尊,德清窑烧黑釉瓷。各地窑址众多,技术传播、贸易频繁。

二、艺术与贵族政治

(1)陵墓艺术特色

● 南朝陵墓神道石刻成熟,含石兽、石柱、石碑,有政治内涵、等级制度,分布于南京、丹阳。石兽雕刻独特,定名存争议。同时期有模印拼镶砖壁画,工艺复杂,题材、性质异于汉代画像砖,如南京西善桥宫山墓 “竹林七贤与荣启期” 壁画,画稿或出自名家,此类壁画多见于帝王级墓葬,跨政权存在,墓砖流传情况复杂。

(2)宫廷艺术热潮

● 南朝艺术成宫廷重要内容,皇帝等参与创作,书法训练普及皇室。梁元帝擅丹青,传《职贡图》有价值。宫廷书画收藏兴衰起伏,齐高帝始,梁代扩充,侯景之乱受损,西魏抢救促北方发展,陈朝重建,隋平陈收缴。

三、书法与绘画

(1)书法艺术演进

● 三国、西晋书法具 “两面性”:官方用隶书,新体草、行、楷流行,取得合法地位,开启新书风,有诸多名家,钟繇创小楷,卫恒著《四体书势》。东晋世家大族传习书法,王羲之是关键人物,创妍美流便书风,作品多摹本,《兰亭序》最著名,王献之紧随其后,南朝以 “二王” 书风为主,有 “杂体”,还有碑刻、墓志等资料反映多元特征。

(2)绘画艺术提升

● 六朝绘画地位提升,画家辈出,有师承、创画风。顾恺之多才艺,用笔独特,作品多为宋摹本,对后世影响大。戴逵擅佛教塑像与绘画。南朝画家各有成就,陆探微创 “秀骨清像”,宗炳、王微开山水画风,张僧繇绘佛教壁画独特,顾野王有名,真迹均失传。绘画题材扩展,人物画取材文学、突出仪态,佛道题材涌现,山水画独立迹象初显。

四、艺术理论

● 东晋起画论呈现,作者多画家、文人,从实践总结。顾恺之三篇画论早且独立,提出 “以形写神”。宗炳《画山水序》、王微《叙画》探讨山水画理论,影响深远。谢赫《画品》是最早完整绘画评论著述,创 “六法” 与分等评论体裁,姚最《续画品录》续评齐梁画家。

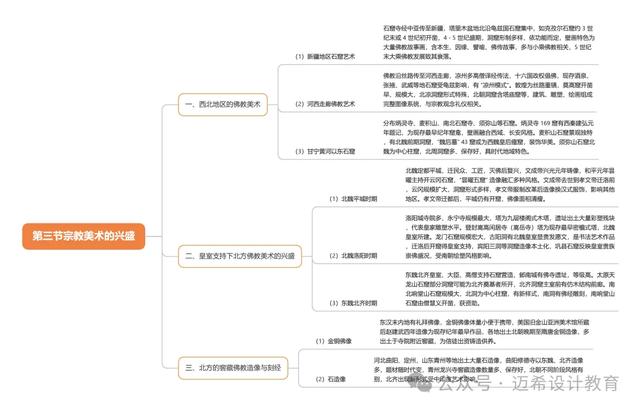

4、第三节宗教美术的兴盛

一、西北地区的佛教美术

(1)新疆地区石窟艺术

● 石窟寺经中亚传至新疆,塔里木盆地北沿龟兹国石窟集中,如克孜尔石窟约 3 世纪末或 4 世纪初开凿,4 - 5 世纪盛期,洞窟形制多样,依功能而定,壁画特色为大量佛教故事画,含本生、因缘、譬喻、佛传故事,多与小乘佛教相关,5 世纪末大乘佛教发展致其衰落。

(2)河西走廊佛教艺术

● 佛教沿丝路传至河西走廊,凉州多高僧译经传法,十六国政权倡佛,现存酒泉、张掖、武威等地石窟受龟兹影响,有 “凉州模式”。敦煌为丝路重镇,莫高窟开凿早、规模大,北凉洞窟形式特殊,北朝洞窟含塔庙窟等,建筑、雕塑、绘画组成完整图像系统,与宗教观念礼仪相关。

(3)甘宁黄河以东石窟

● 分布炳灵寺、麦积山、南北石窟寺、须弥山等石窟。炳灵寺 169 窟有西秦建弘元年题记,为现存最早纪年窟龛,壁画融合西域、长安风格。麦积山石窟景观独特,有北魏前期洞窟,“魏后墓” 43 窟或为西魏皇后瘗窟,装饰华美。须弥山石窟北魏为中心柱窟,北周洞窟多、保存好,具时代地域特色。

二、皇室支持下北方佛教美术的兴盛

(1)北魏平城时期

● 北魏定都平城,迁民众、工匠,灭佛后复兴,文成帝兴光元年铸像,和平元年昙曜主持开云冈石窟,“昙曜五窟” 造像融汇多种风格。文成帝去世到孝文帝迁洛前,云冈规模扩大,洞窟形式多样,孝文帝服制改革后造像换汉式服饰,影响其他地区。孝文帝迁都后,平城仍有开窟,佛像面相清瘦。

(2)北魏洛阳时期

● 洛阳城寺院多,永宁寺规模最大,塔为九层楼阁式木塔,遗址出土大量彩塑残块,代表皇家雕塑水平。登封嵩高闲居寺(嵩岳寺)塔为现存最早密檐式塔,北魏皇室所建。龙门石窟规模宏大,古阳洞有北魏皇室显贵发愿文,是书法艺术作品,迁洛后开窟得皇室支持,宾阳三洞等洞窟造像本土化,巩县石窟反映皇室贵族崇佛盛况,受南朝绘塑风格影响。

(3)东魏北齐时期

● 东魏北齐皇室、大臣、高僧支持石窟营造,邺南城有佛寺遗址,等级高。太原天龙山石窟部分洞窟可能为北齐奠基者所开,北齐洞窟主室前有仿木结构前廊。南北响堂山石窟规模大,北洞为中心柱窟,有新样式,南洞有佛经雕刻,南响堂山石窟由僧慧义开凿,获资助。

三、北方的窖藏佛教造像与刻经

(1)金铜佛像

● 东汉末内地有礼拜佛像,金铜佛像体量小便于携带,美国旧金山亚洲美术馆所藏后赵建武四年造像为现存纪年最早作品,各地出土北朝晚期至隋唐金铜造像,多出土于寺院附近窖藏,为信徒出资铸造供养。

(2)石造像

● 河北曲阳、定州,山东青州等地出土大量石造像,曲阳修德寺以东魏、北齐造像多,题材随时代变,青州龙兴寺窖藏造像数量多、保存好,北朝不同阶段风格有别,北齐出现新形式受中印度艺术影响。

思考题:1.试论三国两晋南北朝城市规划、布局的特点。【参考答案】

城市功能多元:这一时期城市发展处于转型阶段,功能趋向多样化。以建康城为例,它不仅作为东晋、南朝等政权的政治中心,发挥着统治中枢的作用,还兼具诸多其他功能。其外郭城设有大市、小市、四通市等工商业区,促进了商业贸易活动的繁荣,是经济功能的重要体现;同时,出于军事防御需求,建有如石头城这类军事堡垒,石头城位于都城西北江边,利用高耸的自然山体建造防御工事,守护城市安全,为军事功能的代表。如此一来,建康城集政治、经济、军事等多元功能于一身。

里坊制形成:在北方地区,城市规划呈现出封闭、规整的里坊制格局。像邺北城,其平面呈横长方形,中央有横贯东西的大道,大道以北为宫殿区、皇家苑囿以及贵族富家居住的戚里,大道以南是一般衙署和居民里坊。居民里坊相对独立,坊外设封闭的围墙,内部有十字街,将里坊划分成规整的区域,人们的居住、生活空间界限分明。北魏洛阳城同样延续这一模式,由宫城、内城、外郭城三重城垣构成,外郭城内设 320 个坊,各坊布局严谨,这种里坊制奠定了中国中古城市的基本格局,对后世城市规划影响深远。

中轴线突出:众多都城在布局上着重凸显中轴线。邺北城中央的南北向大道从南墙正中的中阳门直达宫城正门,正对宫城内的正殿,以这条大道为中轴线,两侧建筑对称分布,彰显出规整与秩序。北魏洛阳城的中轴线为铜驼街,街两侧有衙署、太庙、太社遗存,宫城南面的正门阊阖门及门前大型宫阙、门楼等建筑沿中轴线依次排列,强化了城市的对称感与庄严肃穆氛围,使得城市布局主次分明,重要建筑一目了然。

因地制宜:部分城市依据当地的地理环境进行规划布局,展现出因地制宜的特色。建康城因城西长江、城东清溪的流向影响,街道走向和宫室朝向并非传统的正南北方向,而是北偏东 25 度,呈现出倾斜状态,形成独特的城市风貌。同时,其外郭城正南朱雀门位于秦淮河北侧,通过架设浮桥朱雀航连通内外,充分利用滨水地形,既满足交通需求,又与周边水系相融合。平城(今山西大同)在建设南郊的明堂时,巧妙利用当地地形,使这座 “上圆下方,四周十二户九室” 的建筑落成,它兼有祭祖、布政和天文观测等多种功能,成为鲜卑政权汉化过程中文化正统性建设的重要依托。

2.北方地区墓葬美术呈现出哪些新面貌?【参考答案】

1.壁画墓分布广泛且题材多样:

在东北,辽阳发现较多魏晋墓,朝阳地区多见三燕墓,其壁画多延续汉代的传统题材,展现当地的文化传承脉络。辽宁北票西官营子北燕天王冯跋之弟冯素弗夫妇墓的葬具上发现彩色壁画残迹,融合了汉文化与少数民族文化特征,呈现出民族交融的特色。在吉林集安和辽宁桓仁分布着大量的高句丽壁画墓,壁画内容涵盖墓主宴居、出行、狩猎、战争、乐舞、仓廪、马厩、四神、日月星辰、神禽异兽,以及莲花纹、“王” 字云纹、环纹等图案,反映出高句丽独特的社会生活与精神信仰,时间跨度从 4 世纪中叶前后至 7 世纪初。

西北地区的河西走廊处于丝绸之路的枢纽位置,墓葬壁画题材丰富。曹魏时期的甘肃酒泉丁家闸 5 号墓内绘制通栏壁画,后室绘墓主贴身用品,前室四壁绘墓主欣赏乐舞百戏的场面,以及庖厨、农桑等内容,前室天顶绘莲花、东王公、西王母、日、月、玉女、天马、神鹿等,融合了现实生活与神话传说元素。远在甘肃敦煌的佛爷庙湾西晋墓地以单室墓为主,照墙上装饰有天门、祥瑞等与升仙相关的画像砖,特色鲜明,体现当地对死后世界的想象。甘肃嘉峪关新城魏晋墓地所发现的多座彩绘画像砖墓,多见农桑活动和庖厨等题材,展现当时的世俗生活场景。在新疆地区发现少量壁画墓,主要集中在吐鲁番盆地高昌古城附近的墓地,壁画主要表现墓主庄园生活,具有浓郁的地域色彩,且能看到来自河西地区的影响,如吐鲁番阿斯塔那墓地曾发现数张西晋至十六国时期的纸画,绘有墓主、庖厨、田地、牛车等内容。

2.墓葬形式与墓志发展:

墓葬形式上,西晋统一全国之后流行的单室墓,成为后来南北朝墓葬的主要形式,相较于之前的多室墓结构更为简洁。由于曹魏、西晋禁碑,石碑体量缩小而置于墓中,逐步形成墓志。至北朝时期,墓志发展为方形,设盝顶志盖,形成定制。在清代碑学兴起之后,这时期墓志上的文字为艺术家和书法史研究者所重视,成为研究当时书法与历史文化的重要资料。

3.佛教元素融入墓葬:

佛教的流行深刻改变了墓葬美术。北魏太和三年(479 年)在平城郊外的方山所建文明太皇太后永固陵的思远灵图,即一佛塔基址,开启佛教元素进入墓葬的先河。在北魏平城时代的壁画墓近年来也有多次发现,如大同沙岭发现的太延元年(435 年)任侍中、平西大将军等职的破多罗氏父母合葬墓,正壁绘墓主夫妇像,左壁绘庖厨、宴饮,右壁绘墓主牛车出行,前壁左右两侧各绘一守门武士;墓室顶部已毁,甬道两侧各绘武士和人面兽身的神怪,顶部绘伏羲、女娲等,以墓主像为核心,中轴对称布局的壁画,为北朝晚期的墓葬壁画所继承,且其中蕴含的佛教造像对称式构图理念清晰可见。此外,宁夏固原雷祖庙墓漆棺、大同智家堡墓石椁、大同曹夫楼村太和元年(477 年)宋绍祖墓石椁等葬具上,也见有丰富的画像,部分带有佛教艺术风格的装饰图案或元素。

北魏迁都洛阳以后,安葬在北邙山上的贵族和高官墓葬多装饰壁画,但保存欠佳。这时期在较多北魏晚期石质葬具上,常见有以流畅、细密的阴线雕刻的各种画像,题材有孝子故事、升仙等传统内容,同时也融入佛教元素,如美国纳尔逊 - 阿特金斯美术馆所藏早年洛阳出土的一具石棺,两侧刻画六个孝子孝孙故事,以多个连续的画面表现故事内容,并突出画面的纵深感,其背景的山石林木也是研究山水画起源的重要材料,而石棺上一些装饰细节带有佛教艺术的影子。这种带阴线刻、彩绘贴金的葬具后来为东魏、北周和隋唐所继承,佛教元素也随之传承发展。

4.邺城地区壁画墓规制化:

邺城附近的东魏、北齐壁画墓数量较多,多为带长斜坡墓道的单砖室墓,形成了与墓主身份相应的规制。如磁县大冢营村东魏武定八年(550 年)茹茹公主闾叱地连墓、磁县湾漳北齐墓等都是等级较高的大型贵族墓葬。湾漳墓可能是帝陵,其墓道长达 37 米,两壁前端绘有青龙、白虎,其后下层是各由 53 人组成的宏大的仪仗队列,上层绘各种神禽异兽以及莲花、忍冬、流云等纹样。墓道地面有莲花、忍冬等图案,墓门正上方的照墙绘朱雀,甬道两壁绘侍卫形象,该墓的仪仗人物几乎与真人等大,风格写实,可惜其墓室内的壁画保存不佳。我们可以由保存较完整的太原王家峰北齐武平二年(571 年)司空武安王徐显秀墓来推想湾漳墓墓室内壁画的内容,徐显秀墓墓室正壁绘墓主夫妇像和男女侍从,左右两壁绘牛车鞍马,墓顶绘天象、神兽,其墓门两侧和甬道绘门吏,墓道两壁为等级较低的仪仗鼓吹和神兽,这些壁画强调墓主人的身份与威仪,其墓主像的流行,很可能受到了佛教艺术的影响,与佛教造像中对主尊的突出有相似之处。

太原王郭村武平元年(570 年)右丞相东安王娄叡墓的壁画代表了目前所见北齐绘画的最高水平,其墓室内的壁画题材和布局与徐显秀墓相近,但墓道两壁分别绘出行、归来的驼马队列和仪仗军乐,则较为独特,这些壁画笔墨精微,色彩妍丽。有论者由此联想到文献所记善于画马的北齐宫廷画家杨子华,虽无直接证据确定作者,但从风格可推测与当时宫廷绘画相关,也侧面反映出北齐墓葬美术的高超技艺,且佛教艺术中对色彩、线条表现力的追求在这些壁画中有一定体现。

3.六朝时代的绘画和书法主要有哪些成就?【参考答案】

一、绘画成就:

1.画家群体涌现与传承创新:

六朝时期专业画家数量大幅增长,孙吴时有曹不兴这样的专业画家开启先河;两晋阶段,画家数量进一步增多,如明帝司马绍、荀勖、卫协、顾恺之等诸多名家辈出,他们或出身皇室,或来自世家大族,艺术氛围浓厚。南朝时期画家人数更为可观,仅《历代名画记》所收录,宋有 28 人,齐有 28 人,梁有 20 人,陈有 1 人,其中重要画家如宋之陆探微、顾宝光,齐之宗测、谢赫,梁之元帝萧绎、张僧繇,陈之顾野王等。这些画家大多有着系统的师资传授,在继承前人的基础上大胆创新画风。例如西晋卫协善画人物,南朝谢赫评价 “古画皆略,至协始精”,其绘画风格转变对后世影响深远;顾恺之师从卫协,又加以发展,用笔紧劲连绵,创高古游丝描,所绘人物、故实、道释、山水、禽兽等无所不能,像青年时在建康瓦官寺画维摩诘像,轰动一时,他对后世绘画的发展起到了关键引领作用。

2.绘画题材丰富拓展:

人物画在继承两汉 “鉴戒” 传统题材基础上有了新突破,更侧重于直接取材于文学作品,重在展现人物的仪态之美,这一特点在南朝表现得尤为突出,成为齐梁上流社会风气在绘画领域的映照。佛教和道教题材绘画作品如雨后春笋般纷纷涌现,伴随东晋、刘宋时走向成熟的山水诗,独立的山水画也初现端倪。新的考古材料显示,这时期山水题材已不再仅仅作为人物画的背景,开始有了独立的构图,如在济南马家庄北齐武平二年(571 年)祝阿县令口道贵墓壁画、西安北周天和六年(571 年)康业墓石棺床围屏画像的墓主像身后,均设有以独立山水画装饰的屏风,可推测同时期南朝山水画发展状况亦如此。

3.绘画技法精进多样:

顾恺之用笔细腻独特,其高古游丝描线条紧劲连绵,赋予画面古朴典雅之感,如《女史箴图》(传为顾恺之作,多认为藏于大英博物馆的为唐摹本),以这种线条勾勒人物,生动表现出人物的神韵与气质;陆探微师法顾恺之,创造出 “秀骨清像” 的人物画风格,笔迹周密,其笔下人物形象清瘦、气质高雅,对当时与后世绘画风格走向影响极大,常与顾恺之并称 “顾陆”,他的画风被视作 “密体”;张僧繇擅长佛教寺院壁画与人物肖像画,他在建康城一乘寺寺门绘制 “凹凸花”,巧妙利用色彩和明暗对比营造出立体感,体现出外来画风对本土绘画的影响,其所创 “张家样” 与北齐曹仲达的 “曹家样”、唐人吴道子的 “吴家样” 和周昉的 “周家样” 并称,是中古时期极具影响力的绘画样式。

4.绘画作品形式演变:

这一时期绘画作品多以手卷形式呈现,如顾恺之的《女史箴图》《洛神赋图》(现存宋摹本 5 种,根据曹植名篇《洛神赋》而作,以山水景物为背景,多次展现洛神与曹植的情节,画面富有诗意与故事性)、《列女仁智图》(宋摹本,藏于故宫博物院,描绘古时多位富有节操德行的女性事迹)等。手卷形式观看时由右而左随展随收,类似传统竹简的阅读顺序,这种更具私人性的观赏形式逐渐成为后来中国画的基本物质形式之一,适应了文人雅士在书斋中独自品味、赏玩绘画作品的需求。

二、书法成就:

1.书体演变与成熟:

三国、西晋时期书法呈现 “两面性”,一方面官方通行隶书,如曹魏《上尊号碑》《受禅表碑》,东吴《天发神谶碑》《禅国山碑》,以及西晋太学遗址出土的《大晋皇帝三临辟雍碑》等,这些碑刻字体方正、气度庄严,尽显官方正统风格;另一方面,东汉肇端的楷书、草书、行书等新书体在民间广为流行,并在魏晋时期逐渐获得合法地位。楷书趋向成熟,如钟繇是小楷创始人,其小楷作品古朴典雅,对后世楷书发展影响深远;草书逐渐发展成今草,摆脱了章草的古朴与拘谨,线条更加流畅奔放;行书在隶楷递变过程中不断成熟,西晋时中央机构秘书监设博士教授弟子习行书,楷书也用于 “传秘书,教小学”。同一时期,精通字学、传古法的卫恒将草书列为书法 “四体” 之一,开启了六朝新书风。

2.世家传承与名家辈出:

东晋时期书法世家传承现象显著,王、庾、郗、谢、桓等当权世族,祖孙父子皆以书法闻名。其中王羲之无疑是书法艺术发展历程中的标志性人物,他出身东晋头号门阀士族琅琊王氏,任秘书郎、宁远将军等官职,交游广泛。其书法正处于楷书成熟、草书发展阶段,他博采众长,创造出妍美流便的新书风,作品如《姨母帖》(字体端庄凝重,保留较重隶书痕迹,为早期作品)、《快雪时晴帖》(行笔流畅,妍媚圆浑)、《兰亭序》(永和九年三月初三文人雅集记录,现存多种摹本和刻本,以唐冯承素摹本最为有名,字体遒媚劲健,被尊为 “天下第一行书”,虽引发真伪之辩,但丝毫不影响其在书法史上的崇高地位)等备受赞誉,身后更是声名远播,梁武帝对其推崇有加,唐人所编《晋书》称其书法为古今之冠。王羲之第七子王献之自幼随父习书,后世合称父子为 “二王”,他以行书与草书见长,代表作《中秋帖》笔势奔放,与父亲书法风格既有传承又有创新,南朝书法以 “二王” 的 “草隶” 书法为主流书风,同时名家辈出,如羊欣、孔琳、萧思话、范晔、王僧虔、萧子云等,他们多以草书、楷书见称,还出现 “杂体” 景观,即在齐梁时衍生出各种各样富有装饰性的笔法体势,多以篆书、隶书为骨架,展现出独特的艺术创造力。

3.书法理论奠基:

六朝是中国书法理论奠基与发展的重要时期。卫恒著《四体书势》,深入探讨汉字各种书体的演变历程,对西晋以前的多位书法家进行细致评点,为后世书法研究提供了宝贵的历史资料与理论参考;东晋顾恺之的三篇画论虽侧重于绘画,但其中也涉及对书法线条、神韵等方面的感悟,对书法审美观念有一定启发;南朝刘宋时宗炳的《画山水序》、王微的《叙画》虽为山水画理论著作,但其中关于笔墨运用、意境营造等理念对书法创作与理论探讨同样具有借鉴意义;谢赫既是宫廷画家,也是重要绘画理论家,他的《画品》开创中国传统画论中分等评论的体裁,其中提出的绘画 “六法”——“一气韵生动是也,二骨法用笔是也,三应物象形是也,四随类赋彩是也,五经营位置是也,六传移模写是也”,虽是针对绘画创作与品评,却与书法创作中的气韵、笔法、结构、墨法等核心要素相通,对后世书法创作和理论探讨产生了深远影响,宋人郭若虚誉称之 “万古不移”。此后姚最的《续画品录》进一步完善绘画品评体系,也为书法品评提供了思路。同时,东晋和南朝的书法资料还有碑刻、墓志、买地券、造像记、写经等,如云南昭通的东晋《爨宝子碑》、刘宋《爨龙颜碑》,镇江焦山萧梁摩崖《瘗鹤铭》等,这些碑刻墓志风格各异,从不同侧面反映了六朝书法艺术的多元特征,为后世书法创作与研究提供了丰富素材。

4.列举三国两晋南北朝时期佛教艺术的主要内容。【参考答案】

一、石窟寺艺术:

1.西北地区:佛教石窟寺艺术经中亚传入中国,率先抵达新疆地区。在塔里木盆地北沿,龟兹国境内石窟分布集中,其中克孜尔石窟规模宏大,约开凿于 3 世纪末或 4 世纪初,4 - 5 世纪进入盛期,洞窟总数达 236 个。洞窟形制依据宗教功能设计,小型窟供僧人居住、坐禅,带有中心柱的塔庙窟用于绕塔、观像,有巨大塑像的大像窟供信徒礼拜,平面呈正方形或长方形的洞窟可能用于说法传戒。窟内彩塑与壁画相得益彰,塑像虽保存欠佳,但壁画极具特色,大量佛教故事画跃然壁上,本生故事多达七十余种,画面选取一两个情节绘于菱形格中,或在洞窟侧壁以多个情节组成横向长卷展现,还有因缘、譬喻故事以及佛传故事,这些内容多与当地流行的小乘佛教紧密相关,5 世纪末大乘佛教兴起后,克孜尔石窟渐趋衰落。

2.河西走廊地区:佛教艺术沿着丝绸之路继续东传至河西走廊,凉州成为佛教传播的重要据点,自西晋起诸多高僧汇聚于此翻译、传布佛经,十六国时期当地政权大力倡导佛教。这一区域现存的酒泉文殊山、张掖马蹄寺、金塔寺、武威天梯山等石窟,早期均为塔庙窟,明显带有龟兹佛教艺术的烙印。天梯山第 1 窟壁画留存较多中亚风貌,可能是北凉时期(401 - 439)的遗迹。此外,吐鲁番、敦煌和酒泉等地发现的北凉小型石塔,高度不足 50 厘米,刻有佛、菩萨、供养人像以及小乘佛教经文,还融入八卦符号,彰显中原传统文化的影响,由此衍生出 “凉州模式”,凸显该地区佛教艺术的独特历史地位。

3.敦煌地区:敦煌作为丝绸之路上的咽喉要地与中原王朝控制西域的关键据点,莫高窟在此熠熠生辉。其开凿年代可追溯至前秦建元二年(366 年),现存 700 多个洞窟,有壁画和彩塑的洞窟 492 个,绵延约一千年,其中十六国至隋初的洞窟有 36 个。洞窟形制丰富多样,禅窟两侧壁凿小禅室,供僧人修行;塔庙窟是外来窟形与中国传统建筑的巧妙结合;覆斗顶窟则反映出传统文化的渗透。莫高窟洞窟内,建筑、雕塑、绘画完美融合,构成完整的宗教图像体系。以北凉 268 窟为例,后壁龛内塑弥勒佛,两侧绘供养菩萨,龛外飞天与供养菩萨环绕,龛下是男女供养人,左右两壁小禅室仅供容身,这种禅窟源自印度毗诃罗窟,与弥勒信仰紧密相连,僧人们在此静修,期望往生兜率天宫。北魏 254 窟主室设塔形中心柱,前部为人字披屋顶,信徒绕塔右行,窟内偶像设置繁复,壁画辅助阐释佛法,如南壁中层东端萨埵太子舍身饲虎的故事,画面震撼,感染力极强。

4.甘宁黄河以东地区:这一区域分布着甘肃永靖炳灵寺石窟、天水麦积山石窟、庆阳南北石窟寺和宁夏固原须弥山石窟等一批早期石窟寺。炳灵寺石窟 169 窟有西秦建弘元年(420 年)题记,是中国现存最早的纪年窟龛造像,洞窟利用天然洞穴加工而成,壁画内容涵盖大乘佛教,融合西域与长安风格,独具魅力。麦积山石窟开凿于峭壁之上,层层洞窟错落有致,以石阶、栈道相连,视觉冲击力十足。现存最早洞窟 74、78 窟或开凿于北魏前期,“魏后墓” 43 窟可能是西魏皇后乙弗氏的 “寂陵”,装饰奢华,窟前仿木结构崖阁,窟内分阁廊、享堂和瘗室,壁画残留部分西魏遗迹。须弥山石窟北魏洞窟为中心柱窟,北周洞窟数量最多、保存较好,中心柱窟形式延续但有所创新,龛形变为浮雕仿木构帐架结构,装饰华丽,造像面相方圆、造型浑厚,地域特色鲜明。

二、造像艺术:

1.金铜佛像:东汉末年内地已出现礼拜佛像之举,金铜佛像应运而生。这类佛像体量较小,一般高度在 40 厘米以下,基座常刻供养人姓名、制作时间与发愿文,便于携带,有力促进了造像样式的传播。美国旧金山亚洲美术馆所藏后赵建武四年(338 年)鎏金铜释迦牟尼像,是现存纪年最早的中国金铜造像作品,高 39.7 厘米,着通肩衣,衣褶对称,结跏趺坐于方座,保留犍陀罗佛像风格。传河北正定郊外出土、现藏美国纽约大都会博物馆的北魏正光五年(524 年)定州新市县牛猷为亡儿造弥勒像,高达 77 厘米,造像组合丰富,包括一佛、二胁侍菩萨、二思惟菩萨、四供养菩萨、二力士、十一飞天、二博山炉、二狮子,制作精良。山东博兴、山西寿阳等地出土的北朝晚期至隋唐金铜造像,多出自寺院附近窖藏,为信徒出资铸造后供养于佛寺,寄托祈福心愿。

2.石造像:这一时期石造像数量颇为可观。河北曲阳修德寺正殿遗址发掘出两个造像坑,出土造像 2200 余件,绝大多数为白石造像,有纪年者 247 件,北魏时期弥勒像居多,东魏观音像渐增,还流行释迦、多宝并坐像和思惟菩萨像,北齐时期阿弥陀佛和无量寿佛常见。这些以当地汉白玉雕成的造像,题记中称作 “玉像”,部分造像如河北定州发现的东魏佛造像,彩绘贴金,精美绝伦。山东青州龙兴寺窖藏造像总数 400 余件,以北朝时期数量最多,纪年最早的是北魏永安二年(529 年)韩小华造弥勒及胁侍三尊像。造像贴金和彩绘保存良好,形体较大,北魏、东魏时期面相圆润丰满,雕刻精细,佛像多着褒衣博带式服饰,菩萨装饰华丽;北齐时期出现宽肩细腰、佛衣贴体、衣纹疏朗或不刻画衣纹的新样式,带有中印度秣菟罗艺术风格。

三、佛教绘画:

寺院与石窟壁画是佛教绘画的重要载体。克孜尔石窟壁画以佛教故事画为主,通过绚丽色彩与灵动线条,将佛本生、因缘、佛传等故事生动呈现,菱形格构图极富装饰性,让信徒在观画中体悟佛法。莫高窟壁画内容更为丰富,不仅有佛教故事,还有经变画、尊像画等,北凉 268 窟、北魏 254 窟等洞窟壁画与洞窟形制、宗教功能紧密配合,以绘画形式营造出神圣庄严的宗教氛围,引导信徒修行。此外,在一些墓葬壁画中,也能发现佛教元素的渗透,如北魏平城时代部分墓葬壁画受佛教对称式构图、形象塑造影响,墓主像的突出、壁画布局等方面都有所体现,展现出佛教艺术对世俗绘画领域的辐射。

5.南北朝时期有哪些域外美术通过丝绸之路传入中国?对中国艺术的发展产生了 什么样的影响?【参考答案】

南北朝时期,丝绸之路作为连接东西方的重要通道,宛如一座文化的桥梁,使得众多域外美术元素源源不断地传入中国,为中国艺术的发展注入了新的活力,带来了深远变革。

一、传入的域外美术

1.佛教造像风格

源于印度犍陀罗地区的雕造人像传统,随着佛教东传,对中国佛像造型产生了革命性影响。早期中国佛像,如北魏云冈石窟 “昙曜五窟” 中的主佛,修眉深目,面相丰圆,双肩平展,形体魁伟,明显带有犍陀罗艺术注重人体写实、立体感塑造的风格特征,同时又杂糅北魏本土的审美与工艺特点,开启了中国佛像融合多元风格的先河。这种外来风格促使中国工匠突破传统造型观念,学习如何运用立体造型、比例协调等手法展现佛像的庄严神圣,为后续中国佛像艺术的发展奠定了基础。

中印度秣菟罗艺术风格也在南北朝时期有所渗透。北齐时期山东青州龙兴寺窖藏造像中,部分佛像出现宽肩细腰,佛衣贴体,衣纹疏朗或不刻画衣纹的新样式,便是受其影响。这种风格强调人体的柔美与流畅线条,与之前中国佛像褒衣博带的服饰风格形成鲜明对比,拓宽了中国佛像造型的表现形式。

2.绘画技法

来自西域的晕染技法传入中国,在绘画表现上带来全新视觉效果。南朝张僧繇在建康城一乘寺寺门绘制 “凹凸花”,巧妙利用色彩的浓淡渐变与明暗对比,营造出花朵的立体感,仿若真实绽放于墙面之上。这一技法突破了中国传统绘画以线条勾勒为主的平面表现形式,为中国画家打开了探索空间感、质感表现的新大门,启发后世画家在画面层次塑造、物体光影表现等方面不断尝试创新。

3.装饰元素

石窟、寺院建筑装饰中的诸多纹样、图案呈现出异域风情。须弥山石窟北周洞窟的仿木构帐架结构装饰,采用龙头、璎珞等华丽元素,造型精美繁复,类似世俗生活中的高档帷帐,与中原传统建筑装饰风格迥异。这些外来装饰元素不仅丰富了中国建筑装饰的题材库,还促使中国工匠借鉴其对称、连续等构图方式,将其融入到本土建筑、器物装饰设计中,使艺术作品更具装饰性与华丽感。

二、产生的影响

1.造型风格改变

在佛像雕塑领域,从早期对犍陀罗、秣菟罗等外来风格的模仿借鉴,到逐渐本土化的演变过程清晰可见。北魏后期,佛像面相清瘦、衣带宽博,呈现出中国文人雅士般的气质,这是融合本土审美与佛教精神内涵的结果。如龙门石窟宾阳三洞中的佛像,秀骨清像,优雅端严,与早期云冈石窟佛像风格大相径庭,反映出中国工匠依据本土文化对佛像造型的重新诠释,形成独具特色的中国佛教造像风格体系,对后世佛像雕刻影响深远,成为中国传统雕塑艺术的重要组成部分。

在人物画造型方面,受佛教造像风格影响,画家开始注重人物形象的立体感与动态表现。顾恺之绘画虽以线条勾勒为主,但在人物姿态、神情刻画上已能看出对立体感塑造的追求,他笔下的人物更加生动鲜活,这一趋势在后续南朝画家作品中愈发明显,推动中国人物画从古朴向精致、写实发展。

2.绘画技法丰富

晕染技法的传入,如同一股清泉注入中国绘画的技法溪流。隋唐时期,画家在表现大型壁画、人物肖像时,广泛运用晕染法塑造立体感,如阎立本的人物画,通过细腻的晕染展现人物面部光影变化,使形象更加逼真传神。在山水画领域,唐代画家借鉴晕染法表现山石质感、云雾层次,王维开创的水墨山水,利用墨色浓淡变化营造意境,都离不开南北朝时期对晕染技法的初步探索与吸收,极大地拓展了中国绘画的艺术表现力。

3.艺术观念更新

佛教艺术带来的空间布局观念对中国艺术创作思维产生了深刻触动。石窟洞窟依据宗教功能设计不同形制,如塔庙窟、禅窟等,内部佛像、壁画、建筑构件有机组合,形成严谨有序、层次分明的宗教空间,引导信徒在参拜过程中感受宗教氛围。这启发中国艺术家在创作中重视空间规划,如传统庭院建筑布局讲究对称、层次递进,园林设计注重借景、障景营造空间意境,绘画构图上也开始思考画面元素的疏密安排、虚实相生,追求整体的和谐与韵律,使中国艺术作品在内涵表达与形式美感上达到新高度。

6.如何理解传世美术作品与考古材料之间的关系?【参考答案】

传世美术作品与考古材料宛如艺术史研究长河中的两颗交相辉映的明珠,它们彼此关联、相互补充,共同为还原历史上的艺术风貌提供了丰富且立体的依据,对深入探究艺术发展脉络有着不可估量的意义。

一、相互印证

1.风格溯源:传世美术作品如顾恺之的《女史箴图》(多认为藏于大英博物馆的为唐摹本)、《洛神赋图》(现存宋摹本)等,尽管历经岁月流转,真迹难寻,但通过这些摹本,依然可窥探其大致艺术风格。与之相对,考古发现的大量同期墓葬壁画、画像砖等材料,为溯源这种风格提供了实物证据。例如从魏晋南北朝墓葬出土的人物画像砖上,可以看到与顾恺之绘画相似的用线特点,高古游丝描般的线条紧劲连绵,用以勾勒人物形象,展现人物神韵,这就从侧面印证了顾恺之所处时代绘画风格的普遍性与传承性,表明传世作品所承载的风格并非孤立存在,而是有着广泛的时代基础。

2.技法传承:在书法领域,传世的诸多名家法帖,像王羲之的《兰亭序》(以唐冯承素摹本最为有名),其精妙的笔法、流畅的笔势一直为后世称道。考古出土的魏晋南北朝墓志、写经等书法材料,则呈现出那个时代民间与官方书写的真实状态。通过对比,能发现其中笔法的呼应,如墓志文字中一些笔画的起笔、收笔形态以及笔画之间的呼应关系,与《兰亭序》中的笔法有着内在联系,这证明了书法大家的技法在当时社会有着广泛的传播与影响,也揭示了书法技法传承的实际路径。

二、补充史实

1.作品实物补遗:传世美术作品数量有限,且大多历经辗转、摹仿,难以完整呈现作品原貌。考古材料则极大地弥补了这一缺憾。以三国时期绘画为例,传世作品稀少,而安徽马鞍山孙吴右军师、左大司马朱然墓出土的一批蜀地制作的漆器,上面绘有精美的人物、宴饮等画面,这些漆器虽为生活用品,但绘画内容丰富,补充了三国时期绘画在题材、构图、表现手法等多方面的实物资料,让人们对那个时代绘画的应用场景和艺术特色有了更直观的认识。

2.创作背景还原:墓志等考古出土的文字材料,为美术作品提供了详实的创作背景信息。例如通过对东晋、南朝一些画家墓志的研读,可以了解到画家的身世、家族背景、所处社会阶层以及当时的文化氛围等内容。这些背景信息对于理解画家为何形成特定的绘画风格、作品中蕴含的深层寓意至关重要,填补了仅从传世作品本身难以解读的信息空白,使艺术史的构建更加丰满、真实。

三、还原情境

1.原始展示环境:考古发掘的墓葬、石窟等遗址,为传世美术作品还原了原始的创作与展示环境。以敦煌莫高窟壁画为例,这些壁画并非孤立的绘画作品,而是与洞窟的建筑形制、内部雕塑共同构成一个完整的宗教空间。通过对洞窟的考古研究,能了解到壁画所处的位置、与其他艺术元素的搭配关系,知晓当时信徒在洞窟内参拜、修行时壁画所起到的引导、感染等作用,这种情境还原让我们对壁画的创作目的、功能意义有了更深刻的理解,远非单纯观赏传世绘画摹本所能及。

2.受众审美倾向:从墓葬美术考古发现中,可以洞察当时不同阶层受众的审美倾向。例如在北方地区东魏、北齐的高等级墓葬壁画中,多出现表现墓主身份地位的仪仗、出行等宏大场面,画面注重写实、色彩艳丽,这反映出当时贵族阶层追求威严、华丽的审美偏好;而一些小型墓葬出土的器物装饰图案,则可能更偏向于简洁、质朴的风格,体现平民审美。这些信息有助于理解传世美术作品在不同受众群体中的传播、接受情况,以及艺术风格多元化的社会根源。

四、拓展视野

1.发现新形式:考古新发现不断突破传世作品的局限,挖掘出全新的艺术形式。如北凉时期的小型石塔,上面刻有佛像、经文以及八卦符号,这种融合佛教与中原传统文化元素的独特艺术形式,在传世美术作品中鲜见记载。它的出土,拓宽了对南北朝时期佛教艺术多元表现形式的认知边界,让研究者意识到当时文化交流融合在艺术创作中的多样呈现。

2.揭示多元性:不同地区的考古发现展现出艺术发展的地域差异与多元性。东北辽阳、朝阳地区的魏晋墓葬壁画与西北河西走廊地区的墓葬壁画,在题材、绘画风格上截然不同。辽阳、朝阳多延续汉代传统题材,画面风格较为质朴;河西走廊则受丝绸之路文化影响,题材丰富多样,融合西域风格,色彩绚丽。这些地域特色对比,丰富了对中国古代美术整体风貌的理解,纠正了仅依据传世作品可能产生的片面认知,促使艺术史研究更加全面、深入。

7.六朝时代在艺术理论方面取得了哪些新成就?【参考答案】

六朝时期,艺术创作呈现出蓬勃发展之势,与之相伴的艺术理论领域也成绩斐然,诸多开创性成果为后世艺术发展奠定了坚实基础,开启了中国古代艺术理论的新篇章。

一、画论诞生

顾恺之画论奠基:东晋时期,顾恺之作为绘画大家,不仅在绘画实践上技艺超群,其艺术理论著作更是具有开创性意义。他的三篇画论《魏晋胜流画赞》《论画》和《画云台山记》,是中国绘画史上最早独立成篇的理论著述。在《魏晋胜流画赞》中,顾恺之率先提出 “以形写神” 的核心观点,强调人物画创作不能仅仅停留在形似层面,更关键的是要捕捉人物的神韵、气质,通过精准的外形描绘展现其内在精神风貌,这一理念犹如一盏明灯,为后世人物画创作指明了方向,成为中国绘画理论的基石之一。例如他在画人物时,对眼神、姿态等细节的细腻刻画,都是对 “以形写神” 的生动实践,让观者能透过画面感受到人物的情感与心境。

理论与实践结合:顾恺之的画论源于自身丰富的创作经验,具有很强的实践指导意义。他在《论画》中对古代及东晋当代绘画作品进行细致评价,剖析画作优劣,阐述绘画技法要点,如对线条运用、色彩搭配的见解,让初学者能从中汲取营养,快速入门;《画云台山记》则聚焦山水人物画,探讨如何将山水与人物有机融合,布局画面场景,安排主次元素,为山水画创作初期的发展提供了宝贵思路,开创了理论与实践紧密结合的典范,促使后世画家更加注重绘画理论的总结与反思。

二、山水画论奠基

宗炳《画山水序》:南朝刘宋时期,宗炳的《画山水序》横空出世,这是中国古代第一篇专论山水画的文章,具有里程碑式意义。宗炳晚年钟情于 “卧游”,将游历山川的感悟与山水画创作相联系,在文中提出 “存形”“澄怀味象”“畅神” 等一系列新颖概念。“存形” 强调山水画要如实描绘自然山水的外形,为山水画的写实性提供理论支撑;“澄怀味象” 则倡导画家以澄澈的心境去观察、品味自然万象,捕捉山水的神韵,这是对顾恺之 “以形写神” 在山水画领域的深化;“畅神” 指出山水画的终极目的是让观者和创作者在欣赏、创作过程中获得精神的愉悦与超脱,升华了山水画的审美境界,为后世山水画的发展提供了高屋建瓴的理论框架,影响深远。

王微《叙画》:与宗炳同期的王微,其《叙画》同样为山水画理论发展添砖加瓦。王微打破以往将绘画单纯视为技艺的观念,强调绘画是一种表达情感、寄托思想的艺术形式,山水画更是如此。他认为画家笔下的山水并非机械复制自然,而是融入了个人的情思与感悟,赋予山水以生命力,这一观点进一步丰富了山水画的内涵,促使画家更加注重主观情感在作品中的表达,与宗炳的理论相互呼应,共同推动山水画从早期的模仿自然向表达心境、意境转变,开启了山水画理论探索的繁荣之路。

三、绘画品评体系建立

谢赫《画品》:南齐时期,谢赫的《画品》无疑是中国绘画理论史上的璀璨明珠。这部著作据考证成书于梁武帝大通四年(532 年)以后,是现存最早的完整评论绘画艺术的论著,是齐梁时代文艺评论和品藻风气的集大成者。谢赫在书中开创性地提出绘画 “六法”,即 “一气韵生动是也,二骨法用笔是也,三应物象形是也,四随类赋彩是也,五经营位置是也,六传移模写是也”。“气韵生动” 置于首位,强调画作要有生动的气韵和生命力,是绘画的灵魂所在;“骨法用笔” 注重线条的表现力,以展现物体的质感与力度;“应物象形” 要求准确描绘对象外形;“随类赋彩” 讲究色彩搭配要符合物象特征;“经营位置” 着眼于画面布局的合理性;“传移模写” 则涉及绘画的传承与学习方法。这 “六法” 全面总结了梁代以前绘画实践经验,涵盖从创作理念到技法操作的各个层面,对后世绘画创作和理论探讨产生了深远影响,宋人郭若虚誉称之 “万古不移”。

品评体例创新:《画品》的另一大创举是开创了分等评论的体裁。书中将古今画家们的画艺成就评为六个等级,对每个等级画家的作品特点、风格优劣进行详细阐述,这种品评方式为后世绘画品评提供了范例,使得绘画评价有了相对系统、科学的标准,激发了画家之间的竞争意识,促使他们不断追求艺术创新与提升,推动绘画艺术蓬勃发展。此后,姚最在梁代末期写成《续画品录》,进一步介绍了《画品》成书以后活跃于齐、梁两代的二十位画家,包括三位外国画家,延续并完善了绘画品评体系,让更多画家及其作品得到关注与研究,为六朝绘画史的构建画上了圆满句号。