在浩瀚的历史长河中,有些民族如同流星般闪耀,而有些则像草原上的牛羊,默默无闻。今天,我们要聊的就是那个曾经在蒙古草原上驰骋、后又迁徙到伏尔加河的“草原明星”——土尔扈特部!准备好了吗?让我们一起穿越时空,感受这段充满传奇与幽默的历史故事。

一、土尔扈特部的起源

土尔扈特部(Torghut),听起来是不是有点像某种神秘的草原饮料?其实,它是卫拉特蒙古四部之一,历史悠久,传承着元朝臣翁罕的血脉。土尔扈特部的祖先们原本在塔尔巴哈台附近的雅尔地区游牧,过着“草原生活”,就像现代人追求的“简约生活”,但他们的简约可不是少花钱,而是少走路——因为马就是他们的代步工具。

不过,草原上的生活并不总是那么宁静。17世纪30年代,土尔扈特部的首领和鄂尔勒克因与准噶尔部的巴图尔浑台吉发生了不愉快的“草原争吵”。想象一下,两个部落首领在草原上吵架,旁边的牛羊们都在偷笑:“这俩人真是的,动不动就吵,难道不知道草原大,何必争个你死我活?”

二、西迁之路

为了避免与准噶尔部的摩擦,土尔扈特部的首领决定带着部落和部分杜尔伯特部、和硕特部的牧民西迁,向伏尔加河下游进发。于是,这一大群人就像一场草原上的“家庭旅行”,但没有GPS,只有传统的方向感和对草原的依恋。

西迁的路上,想必是热闹非凡。想象一下,十几万的草原人马,带着羊、马、牛,走在路上,旁边的鸟儿都在高歌:“走吧,走吧,草原人马队,走出草原,走向未来!”这场迁徙不仅是为了生存,更是一场充满勇气和冒险的旅程。

三、与清朝的“互动”

迁徙到伏尔加河下游后,土尔扈特部开始与清朝建立联系。康熙五十一年(1712年),康熙帝派出图理琛使团,经过西伯利亚,历时两年,终于找到了土尔扈特部。想象一下,图理琛使团在草原上走了两年,可能早已把草原的每一根草都数了一遍,终于见到了土尔扈特部的成员。

“哎,你们好!我们是来拜访的,不是来打仗的!”图理琛一边喘气一边说,身后跟着一大群吃了草的使团成员,个个面带微笑,心里却在想:“这草原真是好啊,走两年都没见过一个商店!”

到了乾隆时期,土尔扈特部的汗敦罗布喇什也开始频繁与清朝互动。乾隆二十一年(1756年),他派使者假道俄罗斯,历时三载,终于抵达北京,向乾隆帝献上贡品和方物。想象一下,土尔扈特的使者在北京的街头,看到琳琅满目的商品,心中感慨:“这就是大清的繁华吗?我们草原上两个摊位都没有!”

四、东归的传奇

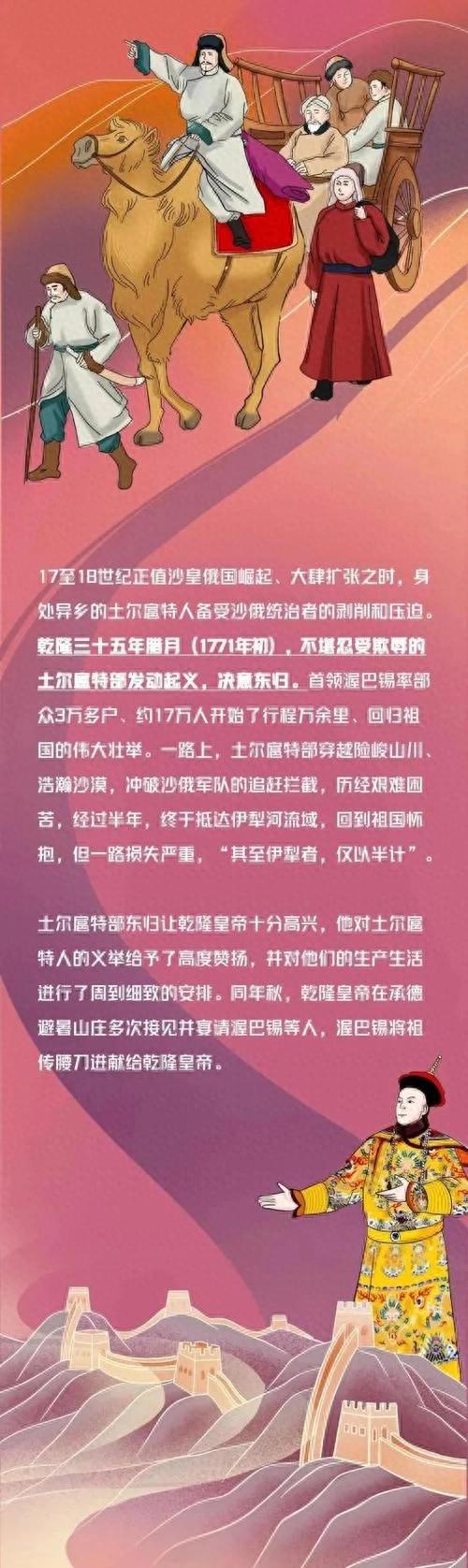

然而,生活并不总是如意。乾隆三十六年(1771年),土尔扈特部因无法忍受沙俄的苛刻要求,决定东归。这次迁徙更像是一场“草原大逃亡”,汗渥巴锡带领着17万族人,心中满是对故土的眷恋和对未来的期待。

想象一下,17万族人浩浩荡荡地回到草原,旁边的动物们都在为他们欢呼:“欢迎回家,欢迎回家!草原又要热闹了!”而在草原的另一端,牛羊们也在悄悄讨论:“他们是不是又要开派对了?”

最终,经过艰苦的旅程,约4万3千人成功到达伊犁。虽然人数大减,但他们的精神却愈加坚定。草原上的风依然吹拂,仿佛在诉说着他们的故事。

五、草原的传奇与现代的联系

如今,土尔扈特部的故事不仅是历史的回忆,更是文化的传承。每当我们提到土尔扈特部时,脑海中浮现的不是一段悲壮的历史,而是一幅幅生动的画面:草原上的马儿奔腾、牧民们的欢笑、还有那段充满传奇的迁徙故事。

在现代社会,土尔扈特部的精神依然在激励着我们。无论生活多么艰难,我们都要像他们一样,勇敢面对挑战,坚定自己的信念,永不放弃。就像草原上的风,永远在吹拂,永远在传递着那份自由与勇气。

结尾

土尔扈特部的故事就像一杯浓郁的草原奶茶,虽然经历了风风雨雨,但依然香醇可口。希望通过这篇文章,大家能对这个草原民族有更深的了解,同时也能在生活中找到属于自己的那份勇气与幽默感。毕竟,历史不仅是过去的回忆,更是我们前行的动力。