唐朝的王勃一生仕途失意,故而在途经南昌滕王阁时,写下了千古第一骈文《滕王阁序》,以向江南文人聊诉衷肠。在王勃写下《滕王阁序》三百七十一年后,北宋的范仲淹受邀于好友藤子京,在未曾亲临岳阳楼的情况下,看着藤子京寄来的《洞庭晚秋图》,写下了一篇浩然正气的《岳阳楼记》。

但是,自这两篇文章诞生以来,围绕着《滕王阁序》和《岳阳楼记》到底孰高孰低的问题,世人一直是争论不休。而今,仅从文学造诣上来浅析一下这两篇文章的高下。

望穿苍穹

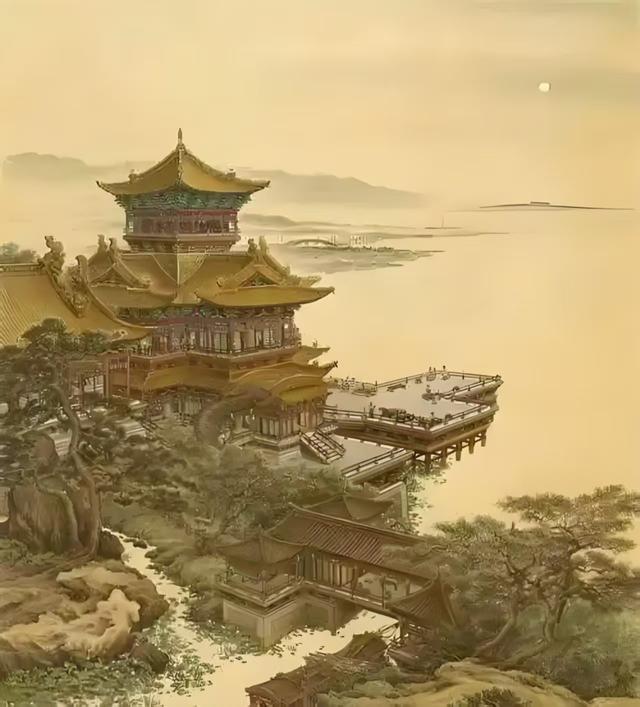

望穿苍穹由于王勃是站在滕王阁上写《滕王阁序》,故而对滕王阁的地理位置有了一个俯瞰的描写,其语言描述是“星分翼轸,地接衡庐。襟三江而带五湖,控蛮荆而引瓯越”;范仲淹虽然没有亲临岳阳楼,但是在写岳阳楼的地理位置时,他也运用了平行的写作手法,即“北通巫峡,南极潇湘”。

故而,当我们细品二人对地理位置的描写,会发现王勃的站位更高,其描写也更恢弘大气,一个“控”字,更是折射出大唐背后的强盛。而范仲淹对岳阳楼地理位置的描写,则就是一个普通的地理位置描写,其背后映射的更像是是北宋在那个时代的武力孱弱,本本分分。

二人的这两句话,更是佐证了大唐的文风豪放大气,大宋的文风婉约柔弱的事实。

当王勃站立在滕王阁之巅时,他看到的是“潦水尽而寒潭清,烟光凝而暮山紫。落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。”

当范仲淹幻想自己站在岳阳楼顶时,他看到的是:“衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯。朝晖夕阴,气象万千”。

乍一看,范仲淹在描写岳阳楼景色时,在描写气魄上扳回一局。但是,王勃在描写滕王阁的景色时,除了山与水的交相辉映外,还有诸如“雄州雾列,俊采星驰。层峦耸翠,上出云霄;飞阁流丹,下流无地”这些大气的描写。

而后王勃更是通过“鹤汀凫渚,舸舰迷津,渔舟唱晚,雁阵惊寒”等描写,将滕王阁周边的景色写的活灵活现,详尽有加,打造出了一幅动态和谐的山水美景。

这样一来,就把范仲淹对于岳阳楼周边的景色描写比下去了。此时,再读范仲淹笔下的“衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯,朝晖夕阴,气象万千”,细品之下更像是一种概括,缺乏细节描写,仿佛就是在看一幅静态的山水画,又或者看的正是藤子京送给范仲淹的《洞庭晚秋图》。

心境升华王勃在描写完滕王阁的景色之后,笔锋一转,继而展开对天地宇宙的思考:“天高地迥,觉宇宙之无穷;兴尽悲来,识盈虚之有数。”继而又联想到自己“关山难越,谁悲失路之人,萍水相逢,尽是他乡之客”的处境。

而范仲淹在写作时,由于没有看到洞庭湖和岳阳楼的景色,所以他没能像王勃一样,在领略完大江名楼与远山之后,展开对天地宇宙的思考。故而,范仲淹直接想象了岳阳楼中在两种天气下的不同景象,从而对照自己在这两种天气下的不同心情。

范仲淹想象中的两种天气,一种是“霪雨霏霏,数月不开,阴风怒号,浊浪排空”;一种是“春和景明,波澜不惊,上下天光,一碧万顷”。

而后,范仲淹在《岳阳楼记》中幻想着自己在这两种天气下,登上岳阳楼的两种心情。

在阴雨天,时,范仲淹的心情是“去国怀乡,忧谗畏讥,满目萧然,感极而悲”;在艳阳天时,范仲淹的心情是“心旷神怡,宠辱皆忘,渔歌互答,把酒临风”。而这,正是范仲淹为官一生的过程中,时刻面临的两种情况,并且这两种情况反反复复出现,一直到他写《岳阳楼记》时也没结束。

王勃和范仲淹之所以在文章的升华上有如此反差,是因为王勃在写《滕王阁序》时只有26岁,只有一年的为官经验,且还是给皇子当侍读,没有遭遇过人心的险恶和官场的复杂;而范仲淹在写《岳阳楼记》时已经58岁了,此时的他已经在地方和京城当官三十多年,无论是升斗小民还是达门显贵他都有过接触,更是多次遭遇官场的明枪暗箭。范仲淹有太多的人生经验可以拿来回忆,分享和反思,故而在《岳阳楼记》中写出了两种心态。而王勃之所以没有两种心态的描写,是因为他的经历太过苍白,于国家命运的纠葛而言,他一点也没有参与,所以他描写的景色都是和谐的。

故而,在对人生进行感悟时,干净的像一张白纸的王勃更倾向于将人生的命运归结于天命,认为是上天在主导一切,人应该顺应天时;而范仲淹却不一样,他认为人的一生,只有自己才是主导,没有运气一说,人生在世,就应该事在人为。

褪去辞藻无论是王勃的敬畏上天,还是范仲淹的事在人为,到文章的最后,他们都不约而同对自己的人生设定了信仰和目标。

王勃在《滕王阁序》中,给自己的设定的信仰和目标是“老当益壮,宁移白首之心;穷且益坚,不坠青云之志”。在写下这句话时,王勃还年轻,只有26岁,他认为自己还有很长的路要走。即便上天如此摧残他,他也不会轻言放弃,一定要实现自己个人的人生梦想。

范仲淹在《岳阳楼记》中,给自己设定的目标是“居庙堂之高,则忧其民;处江湖之远,则忧其君”,而他给自己立下的信仰则是“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”。范仲淹写下这句话时,他已近花甲之年。为官三十年来,他一直都是按照这个设定的目标在前进,他也无愧于自己的内心。在往后的岁月,他也一直是将天下和百姓放在他的前面。他一生的追寻,不是功名利禄,而是为天下和百姓服务。只有等到天下大同,范仲淹才能真正的快乐。

最后,王勃一生的缺憾是没有得到朝廷的赏识,故而用“冯唐易老,李广难封”来表达自己的不满 ;而范仲淹则不然,他的遗憾来自于世上没有同道中人,故而在文章的最后,发出了“微斯人,吾谁与归“的感叹。

所以,《滕王阁序》和《岳阳楼记》这两篇文章,从文学上来说,王勃的《滕王阁序》文学价值更高,其优美的辞藻,精辟的典故和细腻的景色描写,以及对美景的升华,都是岳阳楼记比不了的。

但是褪去文章华丽的辞藻,回归于文学上的造诣,范仲淹却在《岳阳楼记》中,仅用“不以物喜,不以己悲”八个字,就否定了王勃七百七十三字的《滕王阁序》中想要表达的郁郁不得志之论。

《岳阳楼记》更像是王勃在死去三百七十年之后,范仲淹对王勃郁郁而终的解惑。