讲汉朝历史时,好多人常被里头的官职名称弄得晕头转向。

不同时候,国家老大的头衔可能完全不同。就比如说,秦朝那会儿,最有权力的人是丞相,但到了汉朝,这位置就变成了大司马。再到三国,又改回丞相了!

这究竟是怎么一回事呢?

说白了,中国古代的时候,不同朝代的大官头衔那真是五花八门,各不相同。不过呢,这些变化可不是随便来的,它们背后往往都藏着些大事件,代表着历史的大转折。

说白了,每次变革就像是给国家来了个“大变身”。而这种大变身,可不是啥“傻乎乎”或者“没头绪”的事儿,背后肯定藏着一堆深层次的历史缘由。

因此,咱们来梳理一下古代最高官职变迁背后的那些历史故事,可能就能明白这些官职到底有多大权力了。

早先,在先秦时代还没到的时候,好多诸侯国为了把国家治理得更好,常常会挑个人来帮忙国君。这就跟现在的公司差不多,一个诸侯国就像是个家族开的公司。国君呢,就像是公司的大老板,而那个被挑来帮忙的人,就是公司的二把手,负责管事儿的。

先秦那会儿,各个诸侯国对一把手这位置的称呼都不一样。就拿楚国来说吧,他们管这叫令尹。再看看后来一统天下的秦国,人家管这位置叫相邦。

因此,以前秦国的管理方式挺直接的,国君把握大方向,相邦呢,就负责把国君的决定一步步落实。可后来,秦国地盘大了,事儿也多了,相邦这个“大管家”的活儿就越堆越多,忙不过来,只好再找几个帮手一起分担。

因此,后面秦国就给相邦找了几个帮手。这些帮手呢,就管它叫‘丞相’。

再说到周王室那边,他们管这个官叫太宰。虽说周王室里还有几个官比太宰大,但想当年周公辅政,他做的就是太宰这个位子。因此,时间久了,太宰这个官位就慢慢被大家看作是周王室里的头号大官了。

春秋战国时候,周王室虽然没落了,但它的威力还是挺大的。因此到后来,大伙儿就把“太宰”和“相邦”这两个词搅和在一起,弄出了一个新词,叫“宰相”。

先秦那会儿,宰相这玩意儿,它不是一个真刀真枪的官职,更像是个说法。要是哪个当官的,把一个国家的行政大权给攥手里了,那他就能被叫做“宰相”。就像秦国的相邦,楚国的令尹,他们其实都能叫“宰相”。

接下来,咱们说说秦朝的事儿。秦朝,那就是后面的事儿了。

秦始皇一统六国后,他察觉到相邦这职位权力过重,一不小心就可能撼动他的皇位。

比如说,秦始皇刚当上皇帝那会儿,秦国的相邦吕不韦手握大权,权力可大了去了。秦始皇这人爱独揽大权,当然看不惯有人能撼动他的宝座。因此,等秦朝把天下都收归囊中后,秦始皇就把原来相邦手里的权力,给拆成了三份。

这次变法中,秦始皇干脆把相邦这个官位给撤了,让以前相邦的副手——丞相,来管原本相邦干的那些日常政务。不光如此,他还搞了两个新职位,一个叫太尉,负责从丞相那里接过来管军队;另一个叫御史大夫,专门负责监督。

秦朝那会儿,有丞相、太尉和御史大夫这三个大官,他们合起来叫三公。这三个位子,把原来相邦的权力给分掉了。另外,丞相还管着九卿,这九卿呢,就是管九个不同的部门,专门负责平时的政府工作。

但是,三公九卿的制度出台后,秦始皇还是觉得不太对劲。丞相和御史大夫嘛,问题倒不是很大,主要就是太尉这个职位,秦始皇觉得它的权力过大了。你想啊,一个能管全国军队的官,要是想造反,那不是轻而易举吗?

后来,在秦朝那十多年的光阴里,一直没人当过太尉这个官。军队的指挥权始终攥在皇帝自己手里,皇帝手底下直接管着几个将军,军队就这么被皇帝亲自管着。

秦朝垮台后,经历了一段秦末的乱战时期,然后就迎来了后面的汉朝。

汉朝刚开始那会儿,刘邦为了把国家治理好,干脆就照着秦朝的那一套制度来了,连官职的名字都没改。在秦末那阵子大乱斗里,刘邦老是跟项羽在前线干架,他得找个帮手,在家帮他打理日常事务。可秦朝那丞相的权力,干不了这些活儿。

那时候,刘邦决定重新设置秦朝时的相邦这个职位,并让萧何来当这个官,帮他守住大本营。不过呢,因为刘邦自己的名字里头有个“邦”字,为了图个吉利,避免冲撞,后来相邦这个称呼就变成了相国。

这就是为什么后来史书上都称呼萧何为萧相国。

后来啊,刘邦一走,这天下就算是真正安稳下来了。到那会儿,相国的权力大得有点过头了。因此,等吕后掌了权,她就照着秦朝的老规矩,又把相国给改成了丞相。打这以后,西汉那边又玩起了“丞相、太尉、御史大夫”这一套班子。

这个老规矩啊,大概沿用了七八十年。可到了汉武帝那会儿,这规矩就开始出岔子了。汉武帝老想着打匈奴,国家就这么一直处于战争状态。按说,本该是下面的将军先跟太尉说一声,太尉再转头告诉汉武帝。

汉武帝对这种模式相当反感。

和平年代的太尉,听起来像是管着全国军队的老大,但实际上手里没啥实权,因为平时几乎没啥机会去指挥军队。但一到打仗的时候,情况就大不一样了。战争时得老是调兵遣将,这样一来,太尉的权力可就大起来了。

后来吧,汉武帝就干脆把太尉这个职位给撤了,让在前线打仗的将军们直接跟他汇报情况。

不过日子久了,汉武帝渐渐觉得,这种层层上报的方式真是太磨蹭了。他身为皇上,除了领兵打仗,还有大堆事务要处理。这么看,他得找几个得力助手,帮他摸清楚下面的动静,直接给他说说情况。

那时候,汉朝打仗主要靠的是卫青和霍去病这两位大将。所以嘛,要找个人来帮他整理这些战报资料,卫青和霍去病肯定是首选,他俩最合适不过。

后来,汉武帝特意为那两个人单独搞了个新职位,叫“大司马”。

说起权力大小,大司马的地位跟以前的太尉差不多。不过呢,因为汉武帝那时候老打仗,大司马不光得向皇帝汇报,还得帮着出主意做决定,这样一来,他也就有了点丞相的权力。

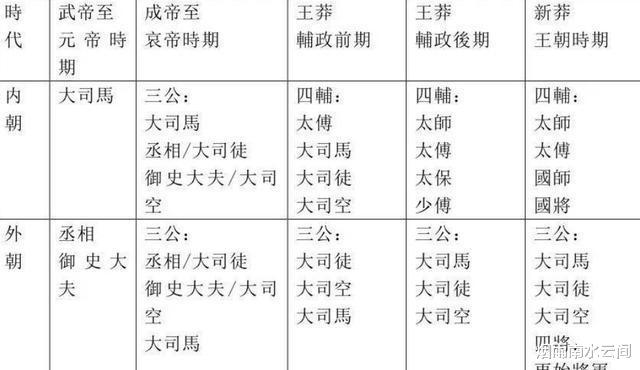

到了汉武帝那会儿,太尉的位子就被大司马给顶替了。打那以后,大司马手里的权力,比丞相还要大一些。

到了汉武帝那时候,他觉得丞相手里的权力实在是太大了,有点妨碍他攻打匈奴的计划。于是呢,汉武帝就想了个法子,弄了个新部门,叫尚书台,把丞相的一部分权力给分出去了。

到了西汉的后面阶段,丞相的权力被砍得更小了。那时候,汉朝用的制度已经变了,不再是以前的三公九卿制,而是变成了二公九卿制,并且还加上了大司马和尚书台这两个机构。

这种情况一直延续到西汉末年。但西汉末年时,大司马的权力变得过大,于是后来的两位皇帝打算借助丞相和御史大夫的力量,来削弱大司马的部分权力。

汉成帝做皇帝那会儿,他把丞相这个职位的名字给换了,改成了大司徒。到了汉哀帝统治时期,他又把御史大夫这个头衔给变了,改成了大司空。

就这样,三公制度出现了,也就是大司徒、大司马、大司空这三个头衔。但如果咱们不纠结于改名背后的权力斗争,说白了,就是官职换了个新名字,实质上没变。大司徒,其实就是以前的丞相;大司马,不就是原来的太尉嘛;大司空,也不过是御史大夫换了个称呼。

到目前为止,说起那些官职名称的变化,其实都挺容易理解的。

可后来啊,出现了个超让人无语的家伙,他叫王莽。

得知道,中国古代时候,大部分的官职名字变动,其实都是因为朝廷内部有了大变动,就像是重新搭班子一样。但偏偏有那么两个人,他们改名字,跟这些大变动一点关系都没有,纯粹就是自己喜欢,就这么简单。

一个是王莽,另一个则是武则天。

这两个人掌权期间,对许多官职和地名都进行了改动。不过,他们这么做,既不是削弱某个官职的权力,也不是重新规划权力布局。王莽之所以喜欢改名,是因为他热衷于复古改革,想模仿先秦的做法。而武则天呢,可能就是单纯觉得改了名后听起来更顺耳。

到了王莽那会儿,他把九卿那些官职的名字几乎全给换了新花样。不过呢,这些官职手上的权力和干的活儿,还是跟以前一模一样,没啥变化。

另外,王莽在搞改革那会儿,好像最高职位的三公名称没变。这并不是因为三公权力有多牛,而是它们原本的名字就已经挺符合周礼的标准了。

到了王莽那会儿,大家还在用“大司徒、大司马、大司空”这套班子。说白了,这三个位子,其实就是换了个名儿,跟以前的“丞相、太尉、御史大夫”是一码事。

后来,王莽被搞定后,刘秀就出手争夺天下了,那时候,又经历了一次大变革。

刘秀那时候碰上的难题挺直白,就是大司马那权力,简直大得吓人!想当初,刘秀去安抚河北时,手头连个兵影子都没有。要是这时候再整个管全军的官职出来,那人说不定转眼就把他的皇位给夺了。

刘秀刚当上皇帝没多久,他就说要恢复西汉的老规矩,然后把管军队的那个“大司马”官职,给改成了太尉。在这个过程中,刘秀悄悄地削弱了大司马的权力。虽然太尉听起来还是管全国军队的,但实际上,手里的权力已经没有以前大司马那么大了。

东汉统一后,他们的高官体系又改回了‘大司徒、太尉、太司空’这三公制度。但刘秀琢磨了一阵子,觉得大司徒和大司空这两个官职的名字听起来不太顺耳。他心里琢磨,丞相也好,御史大夫也罢,你们的权力再大,还能大到超过皇帝去吗?

后来,刘秀就把之前的“大字”给去掉了,改成了由“司徒、太尉、司空”组成的三公制度。

另外,等东汉完全稳定下来后,刘秀感觉以前的三公制度,就算权力分给三个人,还是太集中了。所以在刘秀当皇帝的后半段,他就把三公的位置给改了,让它们变成了主要是出出主意的职位。虽然还是让他们参与讨论国家大事,但不再让他们直接管那么多具体事务了。

那这样的话,三公的工作怎么重新分配呢?刘秀琢磨了一会儿,决定把西汉时候的那个尚书台好好用起来,让它来承担这些任务。

尚书台这边呢,也得有个头儿来领着。于是啊,刘秀就想起了之前那个没啥实权的“太傅”,干脆就把他提上来,让太傅去掌管尚书台。

通常来说,尚书台大多数情况下都是皇帝直接掌管的。但也有例外,像是皇帝年纪太小,或者皇帝懒得管事的时候,这时候太傅就会站出来管管尚书台。不过得注意,太傅虽然管得多,但他手里可没兵权。

再说了,尚书台很多时候都是皇帝亲自掌管的,压根儿就用不上太傅。所以在东汉的大部分时间里,太傅这个官儿压根儿就不存在。也就那么几回,才会设个太傅。但只要太傅这个官儿在,那他的地位肯定是在三公之上的。

再说说东汉时候吧,还有个不常设的官儿,叫“大将军”。太尉吧,名义上是管全国军队的头儿,可实际上早就没啥实权了。但大将军不一样,大将军手里握着实打实的军权,能把军队都管住。

因此,到了东汉时候,上头那些大官啊,主要就是“三公、大将军和太傅”这几个人。三公呢,虽然一直都有,但他们主要就是出出主意,参议朝政,实际权力没那么大。大将军和太傅可就不一样了,这俩职位虽然不是老有,但一旦有了,那权力可大了去了,惊人得很。

后来到了东汉那会儿,只要外戚当家做主,他们不是被封为大将军,就是成了太傅,这里面的道理很简单。

这种情形,就这么延续着,一直到东汉快结束的时候。

下一个站出来,动手改变结构的人,叫董卓。

读过《三国演义》的朋友都清楚,东汉快结束的时候,京城那儿宦官和外戚打得不可开交。就在这时,外面的军阀董卓带着兵马冲进了京城,一把抓过了大权。董卓进了京城,还不觉得手上的官位够大。因为不论是当大将军还是太傅,那些官衔的权力都赶不上他想要的。

到了这时候,董卓就说,想让皇帝给他另外安排个职位。

董卓硬逼着大家,最后只能新整了个官位,叫太师。太师这官儿吧,原本是周朝时候有的,但后来就没再用了。到了董卓那会儿,他其实就图个太师的名头,至于这官儿到底有啥权力,跟周朝那时候的太师,早就不是一码事儿了。

说白了,太师的地位比诸侯王都要高,也就皇帝能压他一头。而且,军政大权全归他管。

此外,董卓在那时候,除了保留以前的三公职位,还另外搞了个新官职叫“丞相”。说实话,这时候的丞相,跟司徒王允的职位其实是差不多的。但问题是,按照东汉以前的规矩,司徒其实就是个空头衔,没啥实权,跟丞相没法比。

结果,董卓自个儿给自个儿封了个太师的头衔,还重新搞了个丞相的位置,并且他还当上了大将军。这么一来,东汉的全部大权,都落到了他的掌心。

董卓把大权牢牢抓在手里后,他就有胆子直接废掉汉少帝,另立汉献帝当皇上。这一手,可把地方上的大佬们惹毛了,他们纷纷起兵,要打董卓。接下来,就是咱们都知道的三国演义里的那些事儿了。

董卓被干掉后,那些地方的大佬们,整天就顾着自个儿打来打去,抢地盘,根本没人搭理汉献帝。这样一来,官职啥的都不值钱了,手里有地、有兵才是王道。

后来,曹操掌控了皇帝,借他的名义发号施令,汉献帝就变得只是个摆设了。这时,官职对曹操来说,又变得关键起来。

曹操掌控皇帝来指挥各路诸侯那会儿,他刚去救汉献帝时,汉献帝就给了他个“录尚书事”的官儿,这官儿就是管尚书台的,跟以前的太傅差不多。后来,汉献帝到了许昌,曹操又多了个大将军的头衔。

说真的,到了那会儿,曹操已经把所有军事和政治的大权都揽到自己手里了。

曹操掌控军政大权没多久,也就大约两个月吧,他又当上了司空。司空这个职位,其实是从以前的御史大夫变过来的,所以打那以后,连监察的权力也归他管了。

曹操官渡之战大获全胜,把北方全给统一了之后,他觉得身上的官职太多,挺累赘的。所以在准备赤壁之战那段时间,曹操一边加强军队训练,一边就宣布要把东汉那时候的‘司徒、司马、司空’这三个最高的官给撤了,改回以前的丞相制度,他自己呢,就当上了这个丞相。

这么一来,曹操虽然只是个丞相,但他实际上能名正言顺地管起所有的事务来。

曹操做了丞相后,一直到他去世,都没想过要当皇帝。因此,丞相这个头衔,就成了他最高的职位。虽然他后来又被封为魏王,能带着剑穿着鞋上朝,连拜见皇帝都不用通报名字,但这些都是封号和特权,并不是官职上的提升。

再说了,曹操这个当丞相的,跟以前的丞相真不一样。以前的丞相,主要就是处理些日常政务,但曹操这个丞相,那可是啥都管得上。

就连皇上也得管。

曹操一死,没多久曹丕就坐上了皇位,东汉就这么完蛋了。从那之后,历史就进入了三国两晋南北朝时期,那会儿就是各个势力不停重组变阵的时代。

因此,汉朝时候上面的大官职位,老是换来换去。不过,每次换的时候啊,其实背后都有那么一段往事。说起来,官职的名字换不换,真不是啥大事,关键还是在于那些背后的权力较量。

说到底,像王莽那样,因为迷信或思想崇拜,就随心所欲给官职换名字的人,在历史上真是屈指可数。大多数情况下,人们改名字,其实就是为了抢更多的权力罢了。