阅读此文之前,麻烦您点击一下“关注”,既方便您加入讨论和分享,又能给您带来不一样的阅读体验,感谢您的支持

文|墨卿烟

编辑|墨卿烟

前言

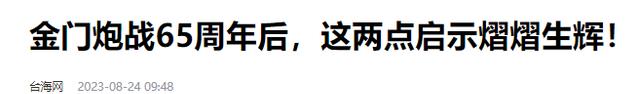

1960年,美国总统艾森豪威尔计划访问台湾,然而这次“友好之行”并没有得到热烈的欢迎,这次访问让台湾紧张不安,也让远在北京的毛主席觉得时机到了。

艾森豪威尔的到来,对中国意味着什么?他是不是想借此机会为台湾撑起一把伞?而毛泽东又会如何回应这场政治棋局中的新一轮博弈?

事件

让我们把视角拉回到20世纪50年代中期,那个时刻的中美关系非常的微妙,自1949年中华人民共和国成立后,台湾问题成了美中之间最敏感、最棘手的“钉子”。

1954年,艾森豪威尔总统就与蒋介石签署了《共同防御条约》,公开将台湾列为美国的保护区,这意味着美国正式站在了台湾一方。

宣布无论台湾发生什么变故,美国都将采取军事行动来捍卫台湾的安全,美国到底是为了台湾的“民主自由”而坚定站出来,还是另有别的目的。

毕竟,台湾是东亚重要的战略位置,它的安危关乎美国在整个太平洋地区的军事和政治利益。

美国的介入,看似是为台湾的安全撑起了一把伞,实际上却也把自己卷进了一个复杂的地缘政治漩涡中。

如果没有美国的这种“援助”,台湾说不定早就被中国纳入怀抱,这个问题值得深思。

随着时间的推移,艾森豪威尔显然不满足于仅仅停留在签署条约上,他觉得自己还可以进一步在台湾问题上施加影响。

于是决定亲自访问台湾,亲眼见证“美台友情”的深厚,但这场访问是否能够达到艾森豪威尔预期的效果,这就不一定了。

1960年6月17日,艾森豪威尔终于抵达台湾,蒋介石和宋美龄夫妻俩早早地为他准备好了盛大的欢迎仪式,仿佛迎接一位贵宾的到来。

事与愿违的是,这场在台湾举行的“盛大欢迎”并不那么令人满意,就在艾森豪威尔踏上台湾的那一刻,远在北京的毛主席已经对这场“访台大典”下达了命令。

毛主席的反应并不意外,他已经意识到美国对台湾的支持并不是出于“关心”,更有可能是在为未来的战略布局做准备。

台湾,无论从地理还是战略意义上,都不容忽视,毛主席显然没有被美国的所谓威胁吓到,他清楚地知道,美国虽然强大,但他们的软肋在于过度的军事介入。

毛主席也要给蒋介石传递一个信号:即便美国全力支持,台湾依然是中国的一部分,主席决定用自己的方式来回应艾森豪威尔的到来。

我国的反应

毛泽东从1949年中华人民共和国成立开始,就明确提出要实现台湾的解放,经过几年的平稳发展,朝鲜战争的爆发使得中国不得不将目光转向外部。

尤其是在台湾问题上,毛主席意识到,这是国家统一的需要,也是对外部干预的回应。

台湾并非只是一个地理上的孤岛,它象征着中国被割裂的历史,为了捍卫国家的完整,解放台湾,成为了一个不可忽视的战略目标。

台海两岸相隔几十公里,解放军能在兵力上取得一定优势,但要成功登陆并迅速占领整个岛屿,仍需要克服重重困难。

其次,美国的军事支持是一个巨大的变数,蒋介石政府的“反攻大陆”计划得到了美国的全力支持,给解放军带来了巨大的压力。

但毛泽东从不畏惧困难,台湾问题的根本解决只能通过军事力量来实现,而这不是短期内能够完成的任务。

因此,毛主席在上世纪50年代就提出了一个详细的战略计划,分为多个阶段。第一步,是控制台海地区的制空权和制海权,确保在岛屿周围的军事优势。

第二步,扫清台湾周围岛屿的国民党驻军,并设立登陆基地;最后,通过集结海、陆、空军力量,发起对台湾本岛的全面攻势。

这一计划并没有立刻实施,毛泽东对台湾的解放问题采取了一种渐进式的方法,逐步向台湾发起军事压力,为未来的直接攻占铺平道路。

与此相对的是,美国在1950年代对台湾的支持不局限于军事援助,还包括了政治和外交上的全力支持。

美国通过向台湾提供军舰、飞机以及训练等资源,企图让台湾成为美国在亚太地区对抗共产主义的前线基地。

中国的“台湾解放计划”并没有随着美国的军事干预而停滞,解放军开始不断地加强在台湾海峡周边的军事部署,并通过精确的炮击行动,逐渐逼近台湾。

毛泽东的战略显然是在等待合适的时机,这也是为什么中国在多个阶段通过不同的方式逐步逼迫台湾接受现实。

我们不难看出,毛泽东在台湾问题上的战略非常明确,即使面临强大的美国军事支持,也决不妥协。

因此面对美国的干涉,毛泽东自然不会坐视不理,台湾问题一直是中国的核心利益,任何外来干预都无法容忍,这是我国的领土问题,更涉及到民族的尊严。

艾森豪威尔的访问实际上触动了毛主席的底线,认为这是美国对中国主权的公然挑衅,毛主席用自己的方式予以回应,直接上演了一场军事大戏。

毛泽东早已把军事行动作为应对的最有力武器,考虑到台湾问题的复杂性,毛主席并没有急于进行全面的军事进攻。

而是选择通过精准的炮击来表达立场,展示中国军队的力量和决心,于是,中国解放军开始了对金门、马祖等岛屿的连续炮击。

特别是金门岛,这片台湾海峡的“跳板”成为了中国的“练兵场”,这场炮击,并非单纯为了攻击,更是为了测试美军的反应,给美国施加军事压力。

让美国知道,任何侵扰中国领土的行为都将付出代价,让美国在没有动武的情况下感受到威胁。

不过,这也并不意味着中国可以高枕无忧,美国的军事介入已经不止一次出现在中国眼皮底下。

蒋介石急需求援,再加上台湾的“反攻大陆”计划正酝酿中,美国的军事压力随时可能再度加大,因此这也导致事件影响是非常深远的。

产生的影响

艾森豪威尔的访问对台湾产生了深远影响,同样也在国际政治舞台上掀起了波澜。

中国的反应显得果断且强硬,但这场军事行动背后实际上隐藏着对中美关系未来走向的深刻思考,冷战时期的美国视中国为最大对手。

尤其在亚太地区,台湾问题一直是两国博弈的焦点,然而,在这场“炮弹外交”之后,中美之间的敌对情绪虽然没有马上消退,但也开始发生微妙的变化。

炮击金门给美国的军事策略敲响了警钟,美国虽然在台湾问题上坚持“保护”蒋介石政府。

但面对中国的强烈反应,它必须考虑是否值得为了台湾这块“棋子”与中国爆发全面冲突。

艾森豪威尔虽未放弃台湾,但他也开始意识到,中国的决心比他预想的要强大得多,美国在这一过程中表现出的软弱,也让世界看到了中国不畏强权、捍卫主权的决心。

对于中国来说,这场炮击是对美国的警告,更是对外界宣示中国在台湾问题上的立场,台湾问题是中国的内政,任何外部干预都不会被容忍。

同时,中国的军力得到了国际社会的重新审视,通过这次军事行动,中国避免了与美国的正面冲突,还有效地展示了自己的军事力量,向全球传达了一个信息—。

中美两国的关系,由此进入了一个更为复杂的阶段,尽管双方在台湾问题上的对立并未彻底化解,但中国的立场和军事行动为日后的谈判和接触提供了新的空间。

美国在台湾问题上的干预,开始面临更多的道德和战略压力,这一事件,加剧了两国之间的敌对情绪,也为未来的外交博弈埋下了伏笔。

台湾问题是中美两国的较量,更是台湾自身的命运抉择,这次艾森豪威尔的访问,表面上看是美台之间的外交互动,实质上却揭示了台湾在国际政治中的尴尬地位。

台湾政府无论如何依赖美国的支持,但这种支持并不能完全保障台湾的安全,美国的军事援助看似强大,但它始终无法从根本上解决台湾问题。

在艾森豪威尔访问的那一刻,台湾民众的内心也充满了复杂的情感,蒋介石政府高调迎接美国总统,但这种外强中干的姿态却让台湾人民感受到了巨大的压力。

台湾的安全问题与美国的军事支持密切相关,但美国始终未能真正承诺保护台湾免受中国的威胁,台湾政府始终被夹在两大强国之间,难以自拔。

美国为台湾提供了军事援助,但其背后却并没有真正的决心与台湾一同面对中国的挑战,毛泽东的军事回应,给台湾带来了更多的焦虑。

蒋介石力图保持与美国的紧密关系,但中国的强烈反应无疑给台湾带来了巨大的压力,面对中国的军事行动,台湾要面对外部的威胁,还要应对内部分裂的局面。

台湾人民的情绪开始变得愈发复杂,他们开始质疑,依赖美国的战略是否真的能为台湾带来长久的和平与安全。

中国对台湾的“炮弹外交”让台湾从安逸的“保护伞”下意识到,单纯依赖外力并不能彻底解决问题,中国的坚持和强硬态度,让台湾的未来变得更加扑朔迷离。

总结

台湾的命运,始终被夹在两国间的博弈之中,每一次的外部干预与支持,都是台湾在国际博弈中的一次牺牲和选择。

炮击金门让台湾再次意识到,真正的安全是要解决自己与中国的根本矛盾,若想摆脱外部干预,必须正视现实,寻找到属于自己的平衡点,而这一切,都需要台湾从内心深处重新审视自己的未来。

参考资料

观察者网在2017年11月13日关于《雁默:特朗普亚洲行台湾有何反应?不如回忆艾森豪威尔访台》报道

台湾网在2023年8月24日关于《金门炮战65周年后,这两点启示熠熠生辉!》报道