阅读此文之前,麻烦您点击一下“关注”,既方便您加入讨论和分享,又能给您带来不一样的阅读体验,感谢您的支持

文|墨卿烟

编辑|墨卿烟

前言:

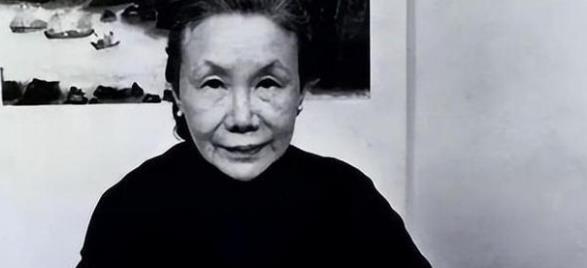

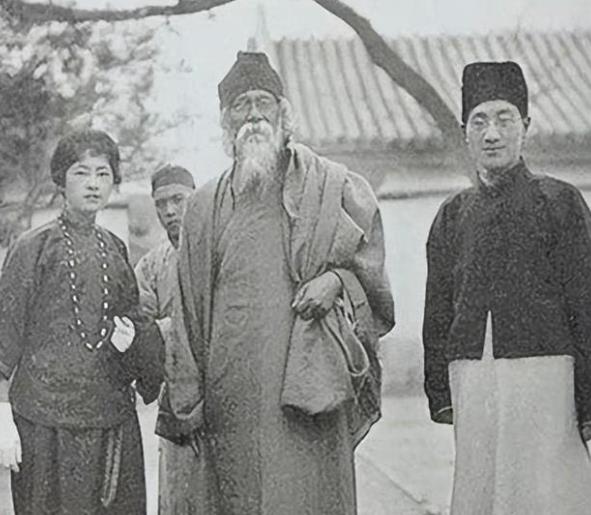

1988年,88岁的张幼仪在美国纽约安详去世,墓碑上刻着四个字:“苏张幼仪”。

这四个字在外人看来似乎毫不显眼,然而它却传达着张幼仪一生中的复杂情感,特别是与前夫徐志摩之间那段充满痛苦与遗憾的婚姻。

徐志摩,一个才子,一个在文学和爱情上追求自由与浪漫的人,却在婚姻中对张幼仪的漠视与冷酷,成为了她人生中深深的伤痛。

可是,这四个字究竟隐藏着怎样的故事?它到底是张幼仪对徐志摩深切的讥讽,还是一种告别与解脱呢?

婚姻的起点

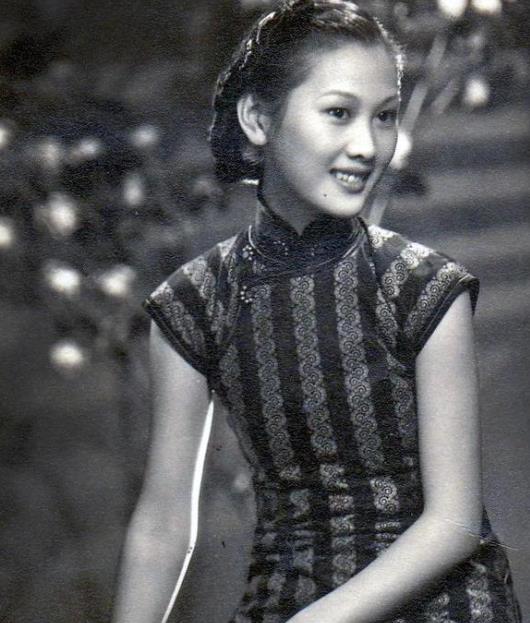

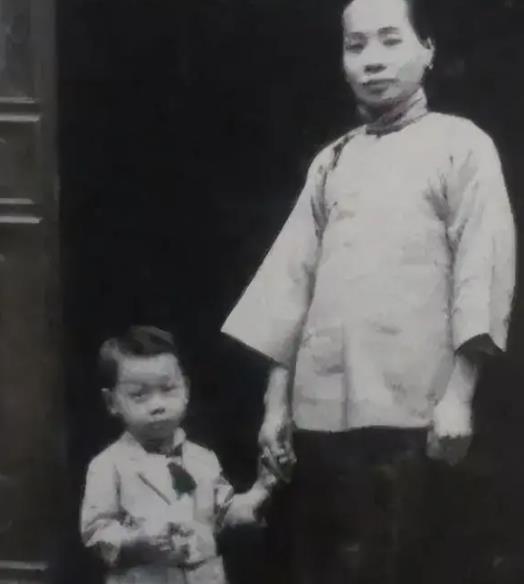

张幼仪出生在江苏宝山县一个富有的家庭,家里有着深厚的文化背景和显赫的地位,父亲是中医,家中有多个成功的兄长,他们的家族在当地小有名气。

这样的家庭背景为张幼仪的婚姻提供了坚实的基础,当时的张幼仪虽然学识不差,但作为传统家庭的女子,她的婚姻依然无法摆脱父母之命、媒妁之言的束缚。

张幼仪的婚事最终与徐志摩联系在了一起,徐志摩,虽然家境优越,但更为人所知的是他那颗追求自由与浪漫的心,两家人因门当户对的经济背景和社会地位,促成了这场婚姻。

这段婚姻一开始,便充斥着张幼仪的无奈与徐志摩的抗拒,徐志摩表面温文尔雅,然而,内心对这门婚事却极为抵触。

初次见到张幼仪的照片,他竟肆无忌惮地称其为“乡下土包子”,这使张幼仪心中涌起深深的不安。

这段婚姻的开始并没有任何浪漫和感情基础,张幼仪是被安排进入徐家,成为徐志摩的妻子,而徐志摩则将这段婚姻视作一种责任,始终未能真正接受她。

婚后不久,徐志摩便因为父母的压力履行了婚姻责任,接着便远赴海外求学,留下张幼仪独守空房。

虽然张幼仪尽力表现出她作为妻子的责任感和传统美德,但徐志摩对她的冷漠态度让她深感孤独与失落。

这段没有爱的婚姻并未因张幼仪的付出而得到任何温暖,反而加剧了她的痛苦。

她一度希望通过尽职尽责来获得丈夫的认可,但无论她如何努力,徐志摩始终对她不闻不问,甚至不屑一顾。

徐志摩的冷漠给张幼仪带来了深深的心理创伤,让她开始怀疑自己的价值,尽管如此,张幼仪依然坚守着自己的婚姻责任,不离不弃。

“嫁鸡随鸡,嫁狗随狗”这一传统观念在她心中根深蒂固,尽管内心满是挣扎,可她从未萌生过离开的念头。

张幼仪的坚韧与传统责任感,在婚姻的最初几年里始终未能得到徐志摩的认同,她默默为这个家庭付出,承担着所有的家务与责任,却始终无法获得丈夫的关怀与关注。

她的付出不被理解,甚至被忽视,这让她越来越感到自己的无力与孤独,面对丈夫的漠视,张幼仪陷入了深深的痛苦与困惑,她究竟该如何在这段婚姻中找到属于自己的位置?

离婚的决断

1922年,张幼仪决定与徐志摩离婚,这个决定并不是一时的冲动,而是在长时间的痛苦与自我挣扎后,张幼仪逐渐意识到,这段婚姻并没有给她带来应有的爱与支持。

徐志摩对她的漠视、冷漠和不关心,早已让张幼仪心如死灰,尤其是当她怀孕时,徐志摩的态度更是让她感到心寒。

张幼仪满心欢喜地告诉徐志摩即将成为母亲的消息,却换来他冷酷的回应,“堕胎”,张幼仪的内心承受了巨大的打击,明明是自己怀上了他的孩子,结果却遭到这样的冷遇。

面对徐志摩对她的残忍要求,张幼仪内心矛盾重重,始终无法妥协,在中国传统社会,堕胎被视为极其严重的事情,尤其是在丈夫的强烈要求下,张幼仪很难做出决定。

她心中默默祈祷,也许孩子能成为她与丈夫之间的纽带,改变彼此冷淡的关系,但徐志摩对她的不耐烦与不屑,彻底打破了她最后的一丝希望。

最终,她明白,不论是孩子,还是丈夫,自己在这段婚姻中的地位始终无法改变。

于是,张幼仪做出了离婚的决定,这个决定或许是在绝望中获得的勇气,也或许是她为自己争取自由与尊严的最后一搏。

离婚后的张幼仪,内心满是痛苦与失落,可她明白,唯有终结这段无感情的婚姻,自己方能重新开启生活。

她选择了离开徐志摩,选择了为自己而活,选择了不再为一个不珍惜自己的人付出,徐志摩离开了张幼仪,追求着他认为的浪漫爱情。

与林徽因的未果恋情,让他对婚姻和家庭产生了更强烈的逃避心理,他与陆小曼的婚姻,并没有带来他想要的幸福,反而让他的生活陷入了困境和矛盾。

徐志摩看似是个追求理想的诗人,实则在现实生活中难以承受压力,缺乏真正的责任感,正如他在婚姻中表现出来的冷酷与漠视,他似乎无法从内心深处去理解与包容张幼仪的付出。

张幼仪的离婚,虽是痛苦的决定,却也是她自我重生的起点,她并未因为这段婚姻的失败而选择沉沦,反而在离婚后勇敢地开始了新的人生旅程。

她不断努力提升自己的学识与能力,并且以极大的勇气与决心,投身于商业和金融领域,她的智慧和毅力逐渐显现,最终使她成为了中国首位女银行家,创造了属于她自己的辉煌。

张幼仪的成功并不仅仅体现在事业上的成就,她真正的胜利,来自于她从婚姻的失败中找回了自己,学会了在失落与痛苦中站起来,追寻自己的幸福。

虽然离婚给她带来了深深的伤痛,但她并没有被这段婚姻打败,反而通过它,找到了人生的真正意义。

徐志摩虽然离开了她,但张幼仪却凭借自己的努力,走向了一个新的高峰,那张幼仪在她离开徐志摩之后,能否真的找到自己的幸福?

重生与宽恕

张幼仪的离婚并没有让她陷入长时间的痛苦,而是成为了她蜕变的起点,脱离了没有爱的婚姻,她没有沉浸在过去的伤痛中,反而更加坚定地走向了人生的巅峰。

离婚后的她,凭借过人的智慧和毅力,进入了商业和金融领域,最终成为了中国首位女银行家,这在当时的社会环境下是极为罕见的成就。

她的事业之路并非一帆风顺,尤其是在初期,许多人对她的能力产生了质疑,毕竟作为一个女性,尤其是离婚后的女性,能够在男性主导的商业领域获得一席之地,谈何容易。

张幼仪凭借自己非凡的管理才能,带领上海女子商业银行走出了困境,在她的管理下,这家曾濒临倒闭的银行,在短短的时间内实现了扭亏为盈,为她赢得了商业界的认可和尊重。

她还创办了云裳时装公司,成为了国内第一家新式女子时装公司创始人之一,在她的带领下,公司迅速取得了市场的认可,成为了上海上流社会女性的时尚首选。

张幼仪是一个成功的商人,更是一个敢于创新,勇于突破传统束缚的女性代表,她的努力打破了社会对女性的传统偏见,也为后来的女性创业者提供了榜样和启示。

尽管她在金融和商业领域取得了瞩目的成就,但她内心的世界依然与徐志摩紧密相连,张幼仪曾多次提到,离婚虽然让她得到了个人的自由,但她没有完全放下对徐志摩的感情。

在徐志摩去世后,张幼仪虽然没有表现出明显的悲伤,却选择了为他办后事,并帮助出版他的文集,让他的诗作能够继续传承下去。

她为徐志摩的遗产付出了努力,还不时接济徐志摩的遗孀和家人,显示了她内心深处的宽容与释怀。

这份宽容,或许正是张幼仪内心的一种解脱,在经历了徐志摩的冷酷无情后,张幼仪并没有被愤怒和仇恨所淹没,而是选择了以一种超脱的心态去宽恕和释然。

她知道,徐志摩已经无法回到她身边,但她并不需要他的爱才能证明自己的价值,她通过自己的努力,早已走向了一个全新的高峰,摆脱了过去的阴影,找到了属于自己的生活方向。

那张幼仪是否可以从内心真正放下徐志摩,重新找回自我呢?

晚年的宁静

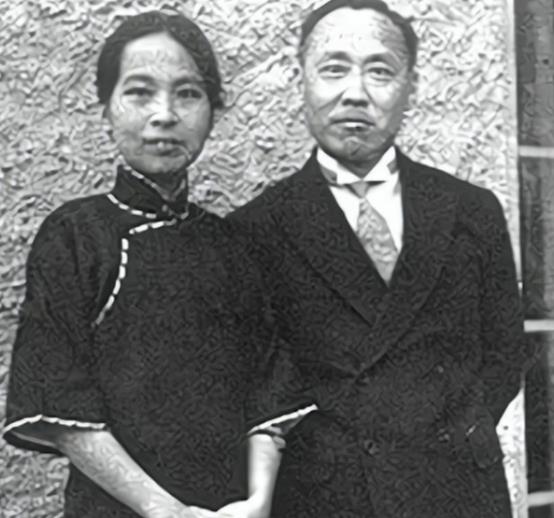

张幼仪的晚年生活充满了幸福与宁静,在经历了婚姻的苦痛、事业的拼搏以及内心的挣扎后,她终于在晚年找到了一个真心爱她的人,苏纪之。

两人相识于香港,并在1953年结婚,开始了平凡而温馨的黄昏恋,苏纪之是一位温文尔雅的中医医生,虽然年纪略大,但对张幼仪的关爱与体贴让她感到无比珍贵。

这段晚年的感情给予了张幼仪一个真正的归属,她不再感到孤独,找到了那份她一直渴望的温暖和陪伴。

尽管张幼仪曾经历过无数的波折和痛苦,但她最终没有因这些经历而被生活打败。

相反,她通过自己的努力走出了困境,创造了属于自己的辉煌,而晚年与苏纪之的幸福生活,更是她人生中的一大转折。

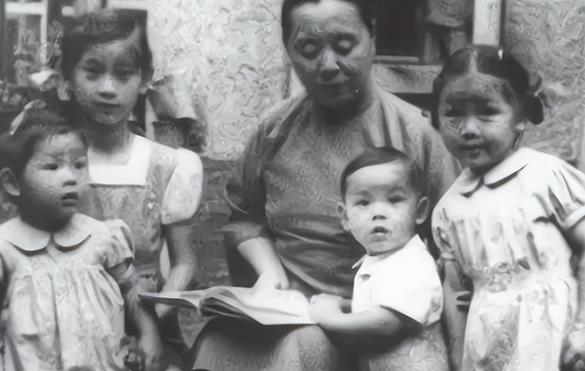

两人共度了20年安定的时光,张幼仪不仅在事业上取得了成功,在感情上也找到了属于自己的宁静和满足,她的晚年生活,充满了家庭的温馨和儿孙的陪伴。

1972年,苏纪之因病去世,给张幼仪的生活带来了巨大的打击,但她并没有因此沉沦,相反,她依然坚强地面对生活,继续陪伴着她的孩子和孙子,度过了一个充实的晚年。

她最终在1988年去世,享年88岁,留下了一个令人敬佩的传奇人生。

张幼仪的墓碑上,刻着“苏张幼仪”四个字,这四个字背后,是她对自己人生经历的最终释然与宽容。

虽然她经历了两段截然不同的婚姻,但她最终通过自己的努力,找到了自己真正的归属,她的故事是对徐志摩的告别,更是对过去所有痛苦与遗憾的深刻解脱。

结语:

张幼仪的一生充满了挑战与痛苦,但她以坚韧不拔的意志走出了困境,最终实现了自我超越。

她的墓碑上四个字“苏张幼仪”,表达了她的最终归属,也象征着她摆脱过去伤痛、走向新生的勇气与力量。

参考文献:

光明网发布的《李子柒择偶标准惊果旁人:有些人对另一半的要求,都很俗》

澎湃新闻2021-10-15发布的《从薛宝钗到于凤至、张幼仪:婚姻里的女人怎样走,全在于自己》