清朝,作为少数民族创立的政权,并且实现了大一统,延续了两个多世纪,而满洲人在进关之前只有三十余万人,却统治了一个上亿人口的大国,说明满清在民族政策上确实有一定的独到之处,早在清朝入关之前,就已经开启了对汉人的重用,范文程,洪承畴等人在满清身居高位,范文程甚至被尊为清朝初年第一政治家。

清朝入关之后,更是加大了对汉臣的使用,从顺治帝开始,清朝为了统治稳固,更多的笼络中原读书人,到了康熙时期,很多汉人精英已经在朝中身居高位,甚至成为了康熙的左膀右臂。正是在这些汉官的出谋划策下,帮助康熙创下了不朽的功勋。

康熙帝作为清朝历史上在位时间最长的皇帝,其统治时期被称为"康乾盛世"的开端。这一盛世的缔造,离不开康熙帝卓越的政治才能,也与他善于任用汉臣密不可分。在康熙朝,有八位杰出的汉臣尤为突出,他们各有所长,在政治、军事、文化等领域发挥了重要作用,为清朝的稳定和发展做出了不可磨灭的贡献,这些汉人精英帮助清朝立国、建制、完善和发展,拉开了康乾盛世的宏伟序幕。

陈廷敬

康熙朝汉臣首推当属陈廷敬。这位山西阳城人氏,历任户部尚书、吏部尚书、工部尚书、刑部尚书,最终官至文渊阁大学士,可谓位极人臣。陈廷敬最为人称道的是他在财政方面的才能。康熙年间,他主持编纂《赋役全书》,对全国的赋税制度进行了系统梳理和改革,使清朝的财政体系更加规范和完善。他还参与制定了《大清会典》,为清朝的典章制度建设奠定了基础,也就是说,康熙时期,朝廷的很多重要体制都是由陈廷敬所完善。

同时,陈廷敬不仅是一位能臣,还是一位学者,著有《午亭文编》等著作,展现了他深厚的文化修养,还参与编修了著名的《康熙字典》,作为总阅官,陈廷敬不仅组织了大量学者参与编纂工作,还亲自审阅稿件,确保字典的质量。这部字典的问世,不仅对汉语研究具有重要意义,也体现了康熙朝重视文化建设的治国理念。

于成龙

陈廷敬主要是总领朝纲,而第二位的于成龙,则是在具体实施中挑起大梁。这位山西永宁人,历任广西巡抚、两江总督等职,以清廉著称。于成龙在地方治理方面颇有建树,他整顿吏治,减轻百姓负担,深得民心。在平定三藩之乱期间,他负责后勤保障工作,为清军的胜利提供了坚实的物质基础。康熙帝曾称赞他"天下廉吏第一,可见对其评价之高。

要知道于成龙出身寒微,于崇祯年间乡试中榜,后天下大乱,再加上家庭贫困,整个顺治一朝,于成龙都没有在科举上有太大建树,顺治末期入国子监学习,结业后被授官,当时年过半百的于成龙授职广西偏远山区罗城,面对蒿草弥望,虎狼昼行的荒芜之地,他以官无官衙,民无民房的艰苦条件自励,仅携仆从五人赴任。在任七年,他招流亡、劝农桑、建学宫,将罗城治理得禾穗遍野,弦歌相闻,其政绩如春风化雨,润泽一方。后历任知府、巡抚和总督,清廉自守,为官清正,成为了天下廉吏之翘楚与标榜。

张英

第三位是文坛著名流派“桐城派”的先驱张英。这位官至文华殿大学士的文化人,不仅是当时文坛翘楚,更是康熙帝的重要谋臣。张英最大的贡献在于文化建设。他主持编纂了《康熙字典》,这部字典收录汉字47035个,是中国古代收字最多的字典,对汉字的规范化和标准化起到了重要作用。此外,他还参与修撰《明史》,为保存明代历史做出了贡献。其《聪训斋语》中的治家格言,至今仍被世人奉为圭臬。而更令人称道的是,他以六尺巷故事诠释的处世哲学,将中国传统士大夫让畔而耕的美德。正是因为家学渊源,张英的儿子张廷玉后来也成为雍正、乾隆两朝的重臣,可谓一门双杰。

高士奇

第四位是隐相高士奇,这位可是天才政治家,布衣宰相,其博学多才和机敏多智,都在那个时代首屈一指。高士奇为浙江钱塘人,年轻时在文坛颇负盛名,其书法如行云流水,文章似锦绣铺陈,更兼精通金石鉴赏,可谓才贯古今,康熙见识过其才华后,甚是喜爱,特提拔其为南书房行走,为官生涯官至礼部侍郎,是康熙帝的文学侍从之臣。他经常陪伴康熙帝吟诗作对,讨论学问,深得康熙帝赏识。高士奇还参与编纂《佩文韵府》等大型类书,为清朝的文化建设做出了重要贡献。

李光地

第五位是是康熙朝著名的理学名臣李光地。这位福建安溪人,是守旧派的代表,其保守的思想虽然帮助康熙实现了盛世,但是对中国的发展埋下了巨大的隐患,其为官生涯,官至文渊阁大学士。李光地精通程朱理学,在思想文化领域影响深远。他主持编纂《性理精义》,系统整理了宋明理学的主要思想,为清朝官方哲学的确立奠定了基础。在平定三藩之乱和统一台湾的过程中,李光地也发挥了重要的参谋作用。但是其思想顽固守旧,力主兴礼乐,厉海禁,限制与禁止发展矿业,对康熙晚年的决策产生很大影响。

第六位是湖北孝感人熊赐履官至东阁大学士是康熙朝的重要辅政大臣。熊赐履以直言敢谏著称,经常就国家大政方针向康熙帝提出建议。他在吏治改革方面颇有建树,主张选拔贤能,惩治贪腐,对康熙朝的吏治清明起到了积极作用。熊赐履还重视教育,主张兴办学校,培养人才。但是其也和李光地一样,是理学名臣,思想守旧,提倡“非《六经》《语》《孟》之书不得读,非濂洛关闽之学不得讲”,抨击王守仁之格物,只能说,利在当时,祸在后世。

徐乾学

第七位是徐乾学。这位江苏昆山人,官至刑部尚书,是著名的学者型官员。徐乾学最大的成就是在学术方面,他主持编纂《大清一统志》,系统记录了全国各地的地理、历史、风俗等情况,是一部重要的地理总志。他还收集整理了大量的古籍,为文化传承做出了贡献。徐乾学的弟弟徐元文也是康熙朝的名臣,兄弟二人并称"昆山二徐”。

第八位张玉书,康熙朝名臣张玉书(1642-1711),字素存,号润甫,江苏丹徒人,乃清初政坛之翘楚,文坛之巨擘。其人生轨迹犹如一幅精工细琢的工笔画卷:顺治十八年(1661)以弱冠之龄高中进士,从此在宦海扬帆,历任翰林院编修、礼部侍郎,终至文华殿大学士兼户部尚书,位列宰辅,堪称康熙盛世的重要缔造者之一,生涯深得康熙帝倚重,常被委以修纂《明史》《康熙字典》等文化工程的重任。

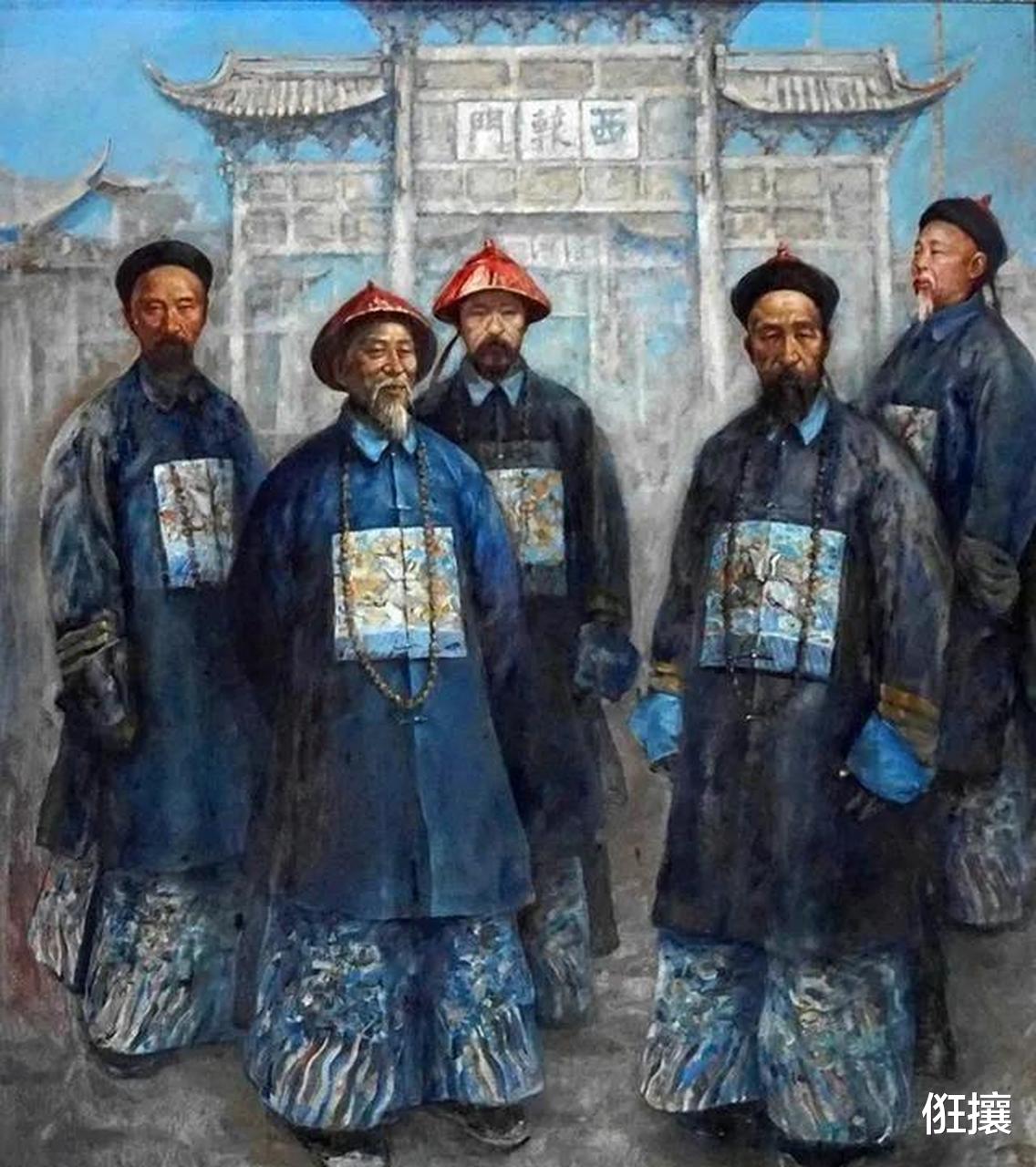

清朝汉臣

其理政如春风化雨,赈灾时捐俸如流水,治河则亲临堤岸如履薄冰,户部任上更将繁杂的赋税账目梳理得如茧抽丝。晚年虽位极人臣,仍保持着一箪食,一瓢饮的简朴作风,其德行操守恰似出淤泥而不染的青莲,在康熙朝政坛树立了文臣典范。

这位汉臣各有所长,在康熙朝的政治舞台上发挥了重要作用。陈廷敬擅长财政管理,于成龙以清廉著称,张英精于文化建设,高士奇文学造诣深厚,李光地是理学大家,熊赐履敢于直谏,徐乾学学术成就突出,张玉书德艺双馨。他们的才能和贡献,不仅得到了康熙帝的赏识,也为清朝的稳定和发展奠定了坚实基础。除此之外,还有施琅、姚启圣等汉人名臣,也在康熙时期发挥了重要作用。

康熙帝之所以能够重用这些汉臣,与其开明的民族政策密不可分。作为满族皇帝,康熙帝深知要统治以汉族为主的中国,必须重用汉臣,吸收汉族文化。他通过科举考试选拔人才,给予汉臣重要职位,让他们参与国家大政方针的制定和执行。这种开明的政策,不仅赢得了汉族士大夫的支持,也促进了满汉文化的融合。

位汉臣的成功,也反映了康熙帝卓越的用人艺术。康熙帝善于发现人才,根据每个人的特长安排合适的职位,做到人尽其才。他既重用满族大臣,也信任汉族官员,形成了较为平衡的统治集团。这种用人策略,保证了清朝政治机器的有效运转,为"的出现创造了条件。

康熙时期的汉臣

从历史的角度看,康熙朝重用的这位汉臣,不仅在当时的政治舞台上发挥了重要作用,他们的许多政策和思想也对后世产生了深远影响。陈廷敬的财政改革、张英主持编纂的《康熙字典》、李光地整理的理学思想等,都成为中华文化宝库中的重要组成部分。这些汉臣的经天纬地之才,不仅服务于当时的清朝统治,也为中华文明的发展做出了贡献。

回望这段历史,我们可以清楚地看到,康熙帝重用汉臣的政策是成功的。这些汉臣以其卓越的才能和忠诚的服务,回报了康熙帝的信任,共同开创了中国封建社会最后一个盛世。他们的故事告诉我们,一个朝代的兴盛,离不开统治者的英明决策,也离不开各方人才的共同努力。康熙帝与这七位汉臣的合作,堪称中国古代君臣关系的典范,也为后世留下了宝贵的历史经验。