封建王朝的科举制是为统治阶层,传输人才的重要纽带,当时的人穷尽一生都要考取功名,进入仕途,光宗耀祖。

然而,随着朝代的发展,科举制更像是文字狱一般禁锢思想的工具,《范进中举》也为我们揭开了科举制残酷的面纱。

到了清朝时期,甚至出现了一个名声最臭的状元,因为赐谥的事情,他的家人多次前去讨要说法。

作为科举制的佼佼者,在历史中,被后世所闻名的状元有谁?为何这名状元让人讨厌?这名状元的才能又映射出了王朝的哪些特点?

在我国历史中,国民熟知度最高的状元,便是那位作出“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”的民族英雄文天祥。

宋末时期,朝廷内忧外患,民族动荡,而就在这时,一个二十一岁的状元登上官场,开始震惊朝政。

在古代科举制中,除了要应对前期的重重考核,最终的殿试也是惊险万分。文天祥接受殿试时,皇帝正是宋理宗。在朝政方面,这个皇帝已经早就倦怠了。

文天祥血气方刚,借古讽今,在文章中除了表明自己的肝胆忠心,也暗指出朝政中出现的诸多问题。宋理宗看完试卷后,想着之后朝廷有人干活了,就选择了这位少年成为状元。

文天祥中举没多久,大喜之下遭遇大悲,家中遭遇变故,父亲因病逝世,文天祥回到家中开始服丧。

1259年,蒙古军秣马厉兵,开始大举进攻宋朝。朝堂上胶着万分,宦官为了逃命便提议宋理宗迁都。

文天祥望着诸多官员竟一人提及守卫国土,随即上书直抒胸臆,毫不客气的指出宦官乃是奸佞,不战而退,扰乱朝政,应当斩首示众,鼓舞士气。

然而,宋理宗没有任何表示,算是默认了宦官的计策,要作亡国之君,继续享乐。一气之下,文天祥收拾行李回乡表示抗议。

然而,没多久,文天祥又被启用,并且还意外升官。可惜的,文天祥不知道他即将面对更加糟糕的境地。

回到朝廷的文天祥继续与奸佞作斗争,却一再被宋理宗无视。

而且因为文天祥的刚正不阿,朝中的官员深感文天祥迟早把刀伸到他们脖子上,于是纷纷以莫须有的罪名弹劾文天祥,导致其被罢职。

可是,没多久,文天祥又被拉回了朝政,却因为讽刺宰臣的不当行为,又被弹劾免职。文天祥自高中状元,进入仕途十几年,常常因为腐败的朝政被弹劾。

在一次又一次的罢免和启用中,文天祥却意外与前宰相江万里相识,江万里非常认可文天祥的志气,并且寄希望于文天祥,与其进行了一次深刻的谈话,给文天祥加油打气。

随后,属于文天祥的战场到来了。

到了1275年,元兵的势力已经打到了长江上游,害怕的朝廷赶紧下旨呼唤将士前来救援。文天祥散尽家财,由其号召,一支5万人部队组建完毕,前去勤王。

在军队驻扎到杭州之后,文天祥立刻上书请求将国家分为四镇,号召所有的战士,集结财力,与元军抗争到底。

虽然朝廷一直给文天祥一些官职,想让其抗元,但是本质上宋朝已经放弃抵抗,全国各地的将领苦于朝廷统治许久,加上朝廷力主求和,导致文天祥抗元非常困难。

期间,因为友军见死不救,文天祥的部队被浩浩荡荡的元军吞并,被迫退守杭州西部。

文天祥依旧不放弃,提出让张世杰率领都城军民与元军抗争到底,可恨的是,宋朝统治者求和投降,绝不作战。

后来文天祥被元军逮捕,一路穷尽办法,终于逃了出来,并且拥护益王赵昰为帝,因与陈宜中意见不合,转战福建组织部队继续抗元。

在起义军的帮助下,文天祥在第一次进军江西失败后,卷土重来,击败元军,收复了许多疆土。

可是,因为宋朝的投降,全国各地的起义浪潮遭受打击,在最后一次决战中,文天祥因兵力稀少,兵败广东,被元军俘虏。

文天祥声名远扬,忽必烈一心求才,所以对于这个敌人非常尊敬,想要让文天祥为元朝效力。

文天祥为了留下性命继续抗争,便告诉忽必烈不可能为元朝效力,要是求死报国,要么化身道士回到故乡。

忽必烈知道文天祥的忠心,而且有着其他降元官员的配合,本来已经下定决心放走忽必烈。

但是叛军留梦炎不同意,认为文天祥必定是缓兵之计,放虎归山,肯定又要纠集兵马反攻元朝。因为京城有人想害死文天祥,便出现了各种迷信传言,坚定了忽必烈要杀文天祥的心。

就这样,一代忠臣和才子在内外加害之下,从容就义。在忽必烈下旨杀掉文天祥没多久后,忽必烈突然反悔,舍不得此等才人,又让停止行刑,可见为时已晚。

文天祥,一个连敌人都尊敬的忠臣,却最终被身后保护的朝廷残害,实在令人唏嘘。

而文天祥也是历史中状元的最佳代表人,清朝的状元却大多是只会泼墨作巧的腐朽之辈,一生只有状元为荣。

相比较那名名声最臭的状元,与其同名的两名状元反而是各有特色。

首先是秦大成,乾隆时期状元,四十三岁高中状元,仅有的仕途都供职于翰林院,负责修撰国史。

秦大成是个有个性的状元,别人是挤破头也要在朝中求得一官半职,或者继续高升,掌握更多的权势和钱财,但是秦大成却认为这都是俗。

秦大成的状元之名也是一件奇妙之事,在会试的时候,他卡在及格的最后一位本应该是淘汰的,但是恰好前面的人因为事情犯错,所以秦大成就这样稀里糊涂的通过了会试。

到了殿试的时候,同样的事情再次发生。秦大成当时是殿试的第十一名,本应该是没有希望的。

可是,神奇的事情发生了,前十名整整齐齐的因为行贿被带走了,秦大成成为状元了。

要不是秦大成家中清贫,孤儿寡母,甚至都严重怀疑朝廷中有人助力秦大成高中状元。可是,就是这样的运气加成,秦大成反而不要了。

因为秦大成来自嘉定,作为抗清的著名地带,乾隆便想要试探一下秦大成对于清廷是否忠心。也就是这一试探,话里话外把秦大成吓坏了。

秦大成在翰林院干了一段时间,就收拾包裹请长假回家照顾母亲去了。后来吏部不想浪费人才,多次上门,秦大成就被迫任过一段时间的会试考官,然后再次跑路。

秦大成是个淳朴的人,高中状元生活却平平淡淡。而且为人善良,在家乡育人助人,名声非常之好。因其做人淡泊名利被世人称道闻名,德行上丝毫没有愧对状元二字。

其次是王敬铭,康熙年间状元,四十五岁的时候考中状元,他也是嘉定的第一名状元。

康熙南巡的时候,因诗画,康熙就已经认识他。早早入了仕途,在武英殿当纂修官,时常见到康熙。

后来王敬铭高中状元,康熙直言这还是他教出来的状元,王敬铭后来也一直跟随康熙左右,甚至康熙还特意给他送了一座京城的大房子。

王敬铭主要任职乡试考官,但是王敬铭以高龄兢兢业业,专心为清政府挑选人才,不辜负康熙的重要栽培。而且王敬铭在诗文,画画方面的本事也很大,算是因康熙得到重赏。

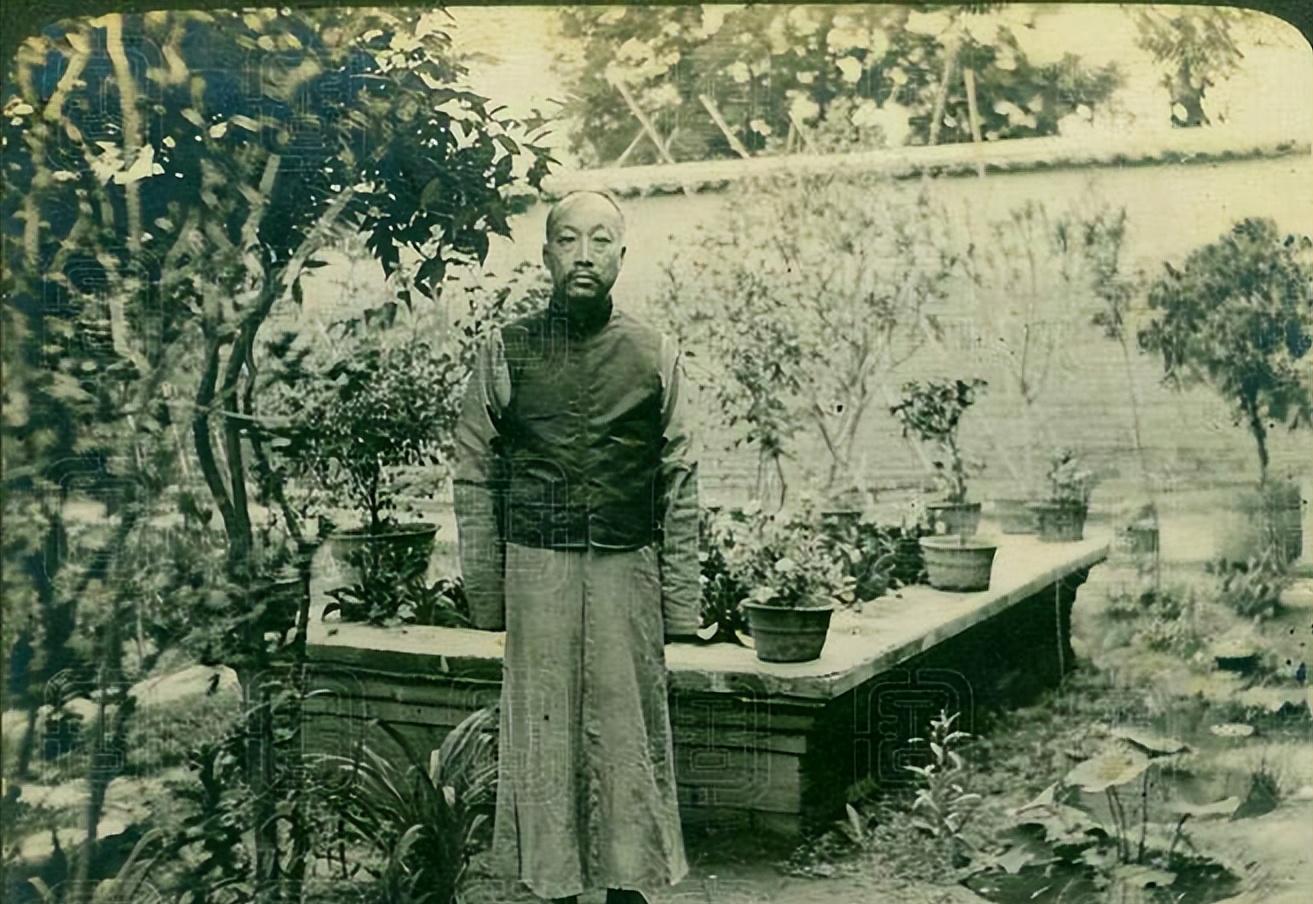

而这最后一位嘉定的状元,则是争议不论,相比前两位,更是喜提臭名,被一部分所诟病,这人便是徐郙。

徐郙的臭名一是来自慈禧,二是来自康有为,三则是来自尸位素餐。

徐郙的科举成绩很好,在24岁的时候过关闯将,在同治的元年高中状元,自然这个状元也难逃进入翰林院进行修撰,可是其之后却官运亨达。

徐郙在职期间,先后担任过江西的学政、侍读学士等官职,最为离奇的是,徐郙很快就坐到了兵部侍郎、礼部侍郎、左都御史、兵部尚书,甚至拜协办大学士,被成为徐相国。

要问功绩的话,徐郙上奏嘉定宝山的税额没有得到减免,因此为老乡减少了生活压力。

徐郙其余比较出名的就是,慈禧非常喜欢让他题画,以及是著名的收藏家,家中藏有各种名画,甚至有八十回手抄本《脂砚斋重评石头记》。

这样的话,徐郙顶多算是没有大作为,但也没有引起祸端,算是合格的官员。

可是,他的臭来自哪里呢?

首先,徐郙的罪名来自慈禧太后,慈禧作为我国历史的重要罪人,应当被所有中国人唾骂。因为徐郙没有功绩,却官职不断晋升,所有人认为是慈禧喜爱徐郙所以帮他晋升。

而且在经当时游访中国的日本人日记所记,那个日本人听闻徐郙的字体非常好看,但是就是怎样研究也没有发现他书法的优点。

在请教了罗振玉才得知,徐郙的字好在是院体字,好就好在翰林院官员的称赞。所以徐郙因权势而高升和盛名的烙印就此打上了,加上人民对于晚清官场的虫豸和慈禧的厌恶,徐郙便是“受益人”。

其次,维新变法运动作为我国重要的历史运动,却掺杂着徐郙的阻拦。

当时徐郙已经是都御史,康有为为了改变清王朝羸弱的现状,不再遭受列强的侵犯,所以在得知《马关条约》签订后,联合一千多名举人发起了公车上书。

本应该由都察院转上疏给光绪帝,不知道是出于慈禧太后对维新的抗拒,还是徐郙的个人原因,徐郙用各种由头难为康有为等人,一直不上书。

直到光绪帝责问徐郙等人,他们才害怕地立即将上书内容整理好,呈现给了光绪帝。不论徐郙是玩忽职守还是听命慈禧,这个黑锅,徐郙是背定了,引起了光绪等人的不满。

最后一个就是徐郙的黑历史,当时八国联军侵犯中国,李鸿章去京师求和,徐郙成为了朝堂的老大,甚至连贝勒前来相见,都要先去门房,等待徐郙出来招待。徐郙的这个举动引起了朝廷内部的不满。

更加可耻的是,徐郙对自家人张牙舞爪,面对德军,则是满脸赔笑。德军无缘无故两次鞭打徐郙,他都是赔笑。

李鸿章便说,德军的鞭子真是旺人,一鞭子升一个官职。因为被德军鞭子鞭打的徐郙和李理都升官了,嘲讽徐郙的没有骨气。

徐郙历经了晚清的诸多大事,然而其很巧合的在每件事情里,都成功的惹怒了各种势力,而且他实在没有什么成就可以记载,便成了臭名昭著的那个。

只不过其他卖国贼的名声比较大,所以他就被忽视。

到处不讨好,徐郙也就没有谥名,而且他逝世的时候,大清王朝都要亡了,内忧外患,皇上都自身难保,有谁会不讨好在意一个里外不是人的徐郙。

相比较文天祥这种民族英雄,徐郙算是把状元的含金量给彻底拉低。