在鄢陵之战中击败楚军、获取最后的胜利后,晋军方面上至国君晋厉公,下至普通的士卒,都是兴高采烈、一片欢腾;晋厉公还以‘驻军楚营、享用楚粟’的行为来热烈庆祝击败老对手楚军、维护晋国霸业依旧稳固及来之不易的胜利。

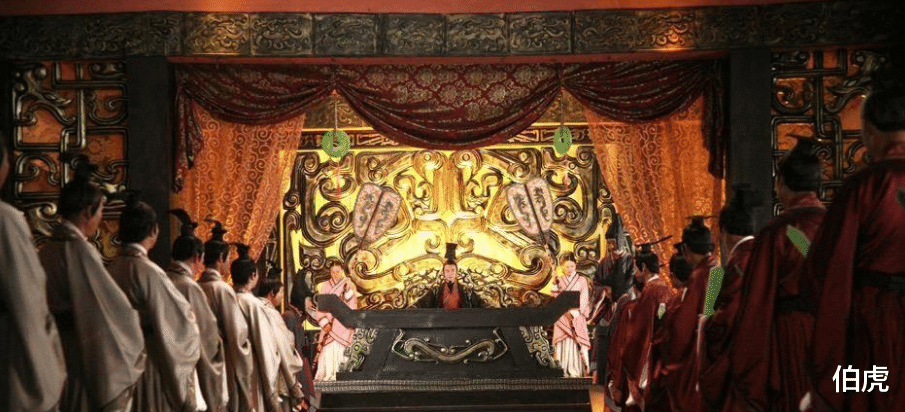

于是,士燮在大胜之后立即觐见并规劝晋厉公,请国君要常常保持警惕谦逊之心、时时刻刻自省;用‘天命不能常在不变’来警醒自己,和卿士大夫们团结一心、一致对外,以防备随时到来的威胁!

士燮出仕后忠勤诚恳、尽心尽力辅佐了晋国的两代国君,所以股肱老臣的话晋厉公当然不能不听,总要在表面上做出接受的样子;因此,在率军队饱饱地吃了三天楚军留下的军粮后,晋厉公便顺势宣布从郑国撤军,返回国内进行休整,以恢复因此次大战而消耗过大的国力、军力。

至于郑伯(郑成公)那个背信弃义、骑墙跳横的反复小人,以后寡人有空了再来收拾他(晋厉公语)。

亲自率军在鄢陵击败了楚共王指挥的楚军、巩固了晋国的霸业后,晋厉公继先君文公、襄公之后,成为晋国新一代的、当之无愧的中原诸侯霸主(先君景公其实也不错,但有邲之战失败的硬伤,就不好和文公、襄公并列了)。

加上之前于麻隧之战中击败秦国、交刚之战又击败狄人,在这几次军事胜利之下,晋国的外在威胁基本上已被消除,志得意满的晋厉公认为国外已经没有了势均力敌的对手,于是便把目光转向了国内,预备动手削弱已经开始威胁公室权力的诸卿士大夫势力,将晋国的军政大权统统集中于公室之手,即施行‘去群大夫、立己左右’的计划。

从晋灵公开始,晋国的军政大权基本上由卿士家族所掌握,历任晋侯反而失去了绝对的朝堂控制权;而为了权力的掌控争夺,几代晋侯和卿士之间都发生过君臣之争,其中灵公被赵氏所弑杀,而景公则在其他卿士的协助下反击赵氏成功,一度消灭了赵氏大宗。

晋厉公还是‘晋国太子’的时候,就对国家大政由卿士分别出掌、公室却不掌握绝对朝堂控制权的状况痛恨不已,一直耿耿于怀,决心等将来自己继位后,一定要设法改变这个‘君臣不分’的局面,施行“尽去群大夫、立己左右”,将晋国的权力尽收于公室;而这个收权的思想,伴随了晋厉公此后的一生。

周简王五年(前581年),晋厉公继位之后,先后发动了和狄人、秦国、楚国的战争,并在这几次作战中以军令统一的名义,逐渐收回了部分被卿士们所掌握、把持的军权。而晋国的诸卿士们虽然感觉到国君在有计划地收回自己手中的权力、不肯轻易就这样交权,但当时晋国外部威胁重重,楚、秦、狄都在对晋国虎视眈眈,只有消除了外部威胁,晋国才有扩大利益、继续号令天下诸侯的权力。

因此,在一致的利益前提之下,晋国君臣通力合作,一心对外,总算没有在外敌未平之时,就先闹出‘内讧’的笑话来。

当然,就在晋国对外用兵的时候,诸卿士们也采取了各种或明或暗的方式,来对抗晋厉公的收权行动(比如麻隧之战,晋厉公就没能得到卿士们的全力支持,攻占秦都雍城,彻底打垮秦国);晋国君臣彼此都在等待一个好机会,彻底了断这一切(这也是士燮坚决要求留下楚国作为晋国外部警惕来源的原因;楚国的威胁若在,晋国内部的卿士大夫们就会心存忌惮,无法和国君全面对抗、导致晋国生成内讧的局面)。

眼看自己曾预言过的“若外宁、则必有内患”的不幸情况即将发生,痛苦中的士燮无计可施,只能天天前往士氏(范氏)宗庙中向先祖们祈祷,请求他们保佑自己早点死去:

“君上日渐骄横奢侈,又意外地战胜了所有的敌人,这是昊天在故意增加他身上的致命缺陷,我们晋国的祸难就要发作起来了。燮不愿意亲眼看见灾祸的降临,只有在这里向怜我、爱我的祖宗们祈祷,请你们让我快一点死去,不要让我和范氏被牵扯进这即将到来的祸难之中;要是你们能让我达成心愿的话,那就是我范氏一门的福气了!”

《左传.成公十七年》——......‘君骄侈而克敌,天益其疾也,难将作。唯祖宗爱我,祝我速死,无及于难,范氏之福也。’

周简王十二年(前574年)六月,也就是鄢陵之战结束后第二年,在长期坚持不懈的诚心祈祷之下,士燮终于得偿所愿,平安无事地老死在家中,总算得到了善终,也没看见今后要发生在晋国内部的血腥内讧。

就在临死之前,士燮还强打起精神,仔细嘱咐着将要继承士氏(范氏)家主之位的儿子士匄,命他发誓严守门户,不得参与今后朝堂上的任何争斗,以免给范氏招来祸患;面对父亲的临终嘱托,士匄一一应允。

士燮去世之后,他遗下的中军佐位置出现空缺,晋厉公便命郤氏家主、上军将郤錡继任中军佐;而士匄此后也顺利地进入晋国朝堂,担任新军佐;原新军佐郤至则升任为新军将。

此时,晋国朝堂八卿的新一届排名为——中军将兼执政大夫栾书、中军佐郤錡、上军将荀偃(中行偃)、上军佐韩厥、下军将荀罃、下军佐郤犨、新军将郤至、新军佐士匄。

在新一届晋国四军八卿中,郤氏家族依旧占有着三席(中军佐郤錡、下军佐郤犨、新军将郤至)。而之前的郤氏,曾经四代出任晋国执政(郤芮、郤縠、郤缺、郤克),四代人中进入卿士行列的也有八人(郤芮、郤縠、郤溱、郤缺、郤克、郤錡、郤至、郤犨)。

郤氏在晋国百年经营,树大根深、党羽众多,拥有的财富和权力都无与伦比,几乎达到了“富半公室,家半三军”的程度;就连当年以赵盾为代表的自赵氏大宗,都无法和郤氏相提并论。而赵氏大宗被消灭后,晋国目前的卿士家族中,地盘最大、实力最强的卿族,就属郤氏为尊了。

士燮的中军佐之位被上军将郤錡按朝堂顺序接任后,郤氏的权势更高,郤錡的中军佐距离晋国执政(栾书的中军将)也只有一步之遥;如果情况一切正常的话,郤錡将在数年后,接替或退休、或去世(甚至是被晋厉公打击夺权)的现任晋国执政栾书,成为郤氏家族历史上的第五位晋国执政。

而郤氏家族的兴盛和强大,不但遭到了晋厉公本人的忌惮和警惕,就是想要稳固家族势力、同时挑起国君和其他卿士家族内讧的中军将栾书,同样保持着严重的关注和万分的警惕;鄢陵之战中,时任新军佐郤至没有听从中军元帅(就是栾书自己)‘稳固待援、徐徐进攻’的命令,而是独自出击并大胜当面的楚军,虽然增加了郤氏在晋国国内的影响力,但同时也使得身为中军元帅的栾书大丢脸面,乃至忌恨势力大涨的郤氏。

所以,在率军从鄢陵回国之后,警惕心极重的栾书就想采取措施报复郤氏,乃至设计除掉在栾氏身后紧紧追赶、马上就要超越甚至取代自己家族地位地位的郤氏。

栾、郤两家,其实都是晋国公室旁支别立氏家而来的卿族,晋国目前与国君源出一脉的卿族,主要就是栾、郤、韩三家(另外还有祁氏、羊舌氏等地位低一点的大夫家,也是晋公室别支);按道理,同属公室别支的栾氏和郤氏不应该内部发起内讧,但栾书私心作祟,想要祸水东引,让晋厉公与郤氏之间因为争夺权力而自相残杀,以便自己得利。

原本晋厉公从鄢陵回国之后,所制定的“收权、定政”的第一目标,就是执掌晋国军政大权大权的中军将兼执政大夫——栾书,栾氏的权力将被晋厉公一步一步收回;栾书如果知趣的话,晋厉公倒是不会对他怎么样,只是将其手中的权力全部收回,然后让他退出朝堂、回家养老便罢了。

但栾书出仕数十年,从下军佐一直做到了中军将,其心思缜密、老奸巨猾,当然明白晋厉公的收权计划针对的是谁;因此,栾书一面与晋厉公全力周旋,分散其对栾氏家族的注意力,一面则争取将祸水引到其他卿士家族头上去。而栾书的目标,自然就是诸卿中风头正劲、势力最强的郤氏家族。

这就是栾书想尽了办法,要借晋厉公之手,铲除原本就和栾氏有过节和矛盾的郤氏,同时又达到让晋厉公因枉杀大臣而失去国内人心、最终自取灭亡,从而保全栾氏家族的终极目的。

此后,为了转移晋厉公的“夺权”第一目标,打击潜在的政敌(其实都已经很明显了),老谋深算的栾书经过了一系列的仔细策划,又精心布置了一环接一环的高深圈套,让自我膨胀的晋厉公在不知不觉中,将收权打击的第一对象,成功地转移到了郤氏的头上;而具体的经过,则如下所示——

为了嫁祸郤氏、维护栾氏的安全,栾书先在私下里找到在鄢陵之战中被晋军俘获的楚国王子公子茷,以“释放其回国”为条件,唆使他在接受晋厉公的召见时,构陷、中伤郤氏家族;而为了早日回国,于是公子茷在拜见晋厉公时,按照栾书的吩咐,煞有介事地说:

“当初鄢陵之战,我们寡君(指楚共王)是被贵国的新军将(即郤至,当时还是新军佐)的主动出击所引诱,两国这才打起来的。我当时还听说,新军将之所以这么着急的进攻我军,就是想趁机引起战场上的大乱,以使贵国阵中出现不测之事(暗指晋厉公或许会因此而阵亡、或被俘);事后,他们(指郤氏)再到雒邑去迎公孙周(晋文公玄孙、晋厉公远房族侄)回国,继承君位,以此立下拥立之功。”

晋厉公再怎么刚愎自用、骄傲自大,也还是有一定的作为、四方征战大获全胜的强势国君,不是那些庸碌昏聩的无能之辈,基本的治国用人素质一点都不差,自然不会仅凭着公子茷这个俘虏的一番话,就对国家的卿士直接下手。

但当时在鄢陵战场上,晋厉公确确实实是看见过郤至和楚共王的使者有过深切的接触,接受了战场礼物,并向楚共王的车驾行礼,后来郤至又放弃了追击溃逃中的郑成公座车;这些事情,不得不让晋厉公对郤至(郤氏家族)这么做的真实用意起了怀疑,想要搞清楚其中的原因。

而为了释疑,晋厉公便召见执政栾书前来,询问他对这件事的看法和建议;这正是栾书心中所期待的结果。

来到公宫中的栾书自然装作什么都不知道,等晋厉公转述完公子茷的话后,栾书才“大惊失色”地回答说:

“君上所说的这些,很有可能是真的啊!当时的战况那么危急,新军将(郤至)还是一副不怕死的样子,主动向楚军发起进攻;而作战中,他几次下车、脱了头盔向对面的楚君致敬,又接受了楚君所赠送的礼物,并在战场上和楚国的使者东拉西扯地说了半天闲话,这事实在很蹊跷。后来,新军将又故意放跑了郑伯,没有将其直接俘获,也不知什么原因。

当初,我们准备伐郑时,曾事先向齐、鲁、卫三国发出邀请,还遣使请他们一同出兵;可三国军队直到大战结束后才姗姗来迟,没有起到一点作用;我事后听说,是新军将故意授意出使三国的使者(指出使三国的时任新军将、郤至之叔郤犨;此时郤犨已经升为下军佐;当时栾书之子栾魇也是出使的使者,栾书故意这么说,是撇开自己家族的责任,将矛头引向郤氏),要延缓三国的出兵,使国君您单独率军和楚、郑联军作战,因此处于危险的境地中。

不过,这些事情都是没有确凿的证据,还不能证明新军将(郤氏)确实是要谋害国君、迎立公孙周回国的;下臣实在不敢妄言其他,既然公子茷对您说新军将要让您陷于危难境地、以便拥立公孙周继位,那么您不妨趁着这次向天子献捷的机会(春秋礼仪,诸侯进行战争获胜之后,都要派出献捷使者去雒邑王都向天子奏捷,并献上所获的战利品和俘虏,以示尊崇王室),以新军将为献捷的使者,派他前往雒邑拜见天子;您可以暗中派人观察他在雒邑时是否私下接触了公孙周,以及有否密谈拥立之事,再图后续。”

晋厉公不觉有异,对栾书的建议很满意,因此便下令让郤至担任‘献捷使者’,带着鄢陵之战中获得的战利品和俘虏,前往雒邑,向周天子奏捷。

至于齐鲁卫三国出兵延缓之事,并不是栾书打击郤氏计划的重点,而只是一个幌子;栾书真正的意图,是转移晋厉公的视线,让他关注郤至到雒邑后,是否与在王都的公孙周私下会面交谈,乃至做进一步的勾连。

栾书唯恐郤至到了雒邑却不去拜见公孙周,那么自己的计划就要落空,因此他偷偷让自己的心腹以晋国使臣的身份提前赶到雒邑,先拜会了公孙周,建议他说:

“新军将郤至,自入仕以来屡立战功、忠勤国事,将来一定前途无量,更上层楼;此次他作为‘献捷使者’来王都向天子奏捷,就是国君要重用他的先兆;公孙您是公室的英才,又在王都侍奉天子,也对晋国大有贡献;您这次一定要见一见新军将,相互熟悉一下,将来您如果要返回晋国的话,与新军佐交好对您是大有裨益的!”

公孙周此时尚不满十四岁,年幼天真,不知道这都是栾书那个老狐狸的算计和陷阱,根本没多想,于是满口答应下来,并在郤至来到雒邑之后,主动发出邀请,请郤至恰来会面、交谈。

但让郤至和公孙周没想到的是,这一切全都被晋厉公暗中派出监视他们的人全看在了眼里;事后,监视者又向晋厉公做了详细的汇报(还有添油加醋)。而晋厉公听到郤至到雒邑后果真去拜见了公孙周,彼此还详谈了许久的回奏后,当即勃然大怒,认定郤至与公孙周勾结颇深,的确有废立之心;从此,晋厉公开始对郤至动了杀机,乃至要对郤氏家族下手。

接下来的事情,就是郤氏家族大难的开始了。