朱元璋英明一世,本以为自己精心培养的孩子,会给大明带来更辉煌的明天,但是天命难违,他最终还是白发人送黑发人。

为了教育朱标,朱元璋可是费了很大心思,因此忽视了其他孩子的教育,毕竟谁能预料到儿子会走在自己前面呢?

朱标死后,朱元璋本想再培养一个“朱标”,但是时间不够了,他也只能让培养到一半的朱允炆继承了皇位。

但是朱允炆很明显没学到什么本事,最后让自己的四叔朱棣夺走了皇位。

朱棣夺走皇位之后,他算是一位明君吗?为什么他的死会引发灾难?

朱元璋去世之后,他的几个儿子都在外地当藩王。收到消息之后,这几位藩王虽然不想去,但是不得不去。

因为朱元璋一驾崩,朱标的儿子朱允炆该即位了,但是这几个叔叔都摸不准这个侄子的脉,谁知道这些年他跟着老爷子学到了什么。

万一朱允炆把老爷子那套诛人九族的方法学会了,他们这几个叔叔进京可能就凶多吉少。但是朱棣他们又不得不去,朱元璋毕竟是他们的父亲,要是父亲死了都不去祭拜,那朱允炆就更有理由对付他们了。

显然朱元璋早就想到了这个问题,直接下令:我死之后,各地藩王不得进京奔丧。原本朱棣已经在路上了,收到命令之后又折返了回去。

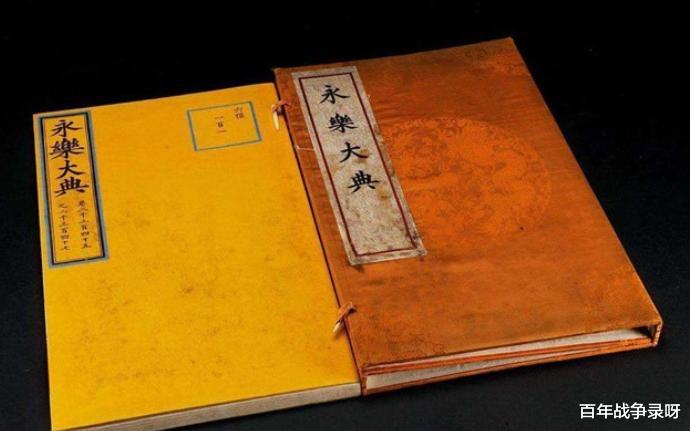

有关朱棣起兵谋反这件事,有着很多版本,毕竟朱棣是个编书的,难免会在史书上动一些手脚。

当时的情况怎么样,如今已经没有人知道了。究竟是朱允炆削藩削得太狠,或者说“削藩”只是朱棣为了造反而找的借口。

也许朱棣其实早有造反的准备,但是他不知道什么时候造反。而朱允炆正好在大力削藩,朱棣借着这个机会,直接就开打了。

总之,朱元璋好不容易才拿下的安定天下,又被他们叔侄俩给打乱了四年。

四年之后,朱棣攻破南京城,皇宫里的宫殿失火,朱允炆“不知所踪”,这么多年了也没找到。

后来朱棣迁都到自己的封地北平,也就是现在的北京。

朱棣将首都挪到北边之后,为了保证首都的安全,他决定跟草原上的鞑靼讲和,至少在一段时间内,双方可以互不干扰。

但是此时的鞑靼刚被朱元璋赶回去不久,心里还有火呢。见了朱棣的谈和信件,气得鞑靼的首领直接把明朝的使者给杀了。

朱棣大怒,他心想:两军交战,不斩来使!更何况现在是和平时期,这鞑靼居然敢如此猖狂。

这要是不教育一下,日后等他们缓过劲儿来,岂不是还要反攻?于是朱棣便开始了自己四处征战的一生。

朱棣征战之事暂且不提,他还有一件更重要的事需要处理,那就是继承人问题。

朱棣的皇后是徐妙云,也就是徐达的女儿,她与朱棣的感情颇深。徐妙云与朱棣结婚九年时间内,朱棣没有宠幸过其他宫女,一直在徐妙云的房间休息。

在这九年内,徐妙云为朱棣生了三个儿子、四个女儿。徐妙云生的这三个儿子,一个个的都不简单。

老大朱高炽,老二朱高煦,老三朱高燧,每个人都有每个人的本事,尤其是老二。就老二办的这些事,要是放到别的朝代,早被抓起来了。

朱棣的嫡长子朱高炽,偏科严重。

虽然三个兄弟都在小的时候接受过专业的武术训练,但是朱高炽实在是没有武学天赋,怎么学也学不会。

后来朱棣发现,自己这个长子就是好静不好动,他甚至能在石头上坐一天,也不知道他在想什么。

朱棣说:“既然老大你不愿意动弹,那你就学点不用动的东西吧。”于是,朱棣找人教朱高炽射箭,但是朱高炽也只是学了一些皮毛而已。

而朱高炽真正擅长的是读书。朱高炽熟读儒家经典,平日里待人温和,对事宽容,从来不会生气或者着急。

朱棣曾让朱高炽替他去视察军营,但是朱高炽却回来得特别晚。

朱棣问他:“为什么回来得这么迟?”

朱高炽回答道:“现在正值深秋,清晨太冷了,他是等士兵们吃完了饭才检阅了军队。”

朱棣对他的回答很满意,于是又让他帮着处理政务。

朱高炽批阅奏折时,有时会看到因为笔误而产生的错别字,朱高炽也不会因此责罚这些人。后来有一次朱棣发现了这件事,质问他为什么没发现这些问题。

但是朱高炽却回答:“身居高位,不能只盯着这小小的错误。”朱棣很高兴,他在朱高炽身上发现了大哥的影子。

而朱棣的二儿子朱高煦与朱高炽完全相反,他对儒家典籍是一窍不通,但是对于练武十分感兴趣。

他习得了一身好武艺,朱棣发动靖难之役时,朱高煦一直陪在朱棣身边,甚至救过朱棣的性命,而且不止一次。

朱高煦在战场上的出色表现,让朱棣对这个二儿子十分喜爱,他认为朱高煦是最像自己的一个。

但是他也很明白,像自己这样的人,是无法治理好国家的,最多也就是出去打打仗,对于治国之事,他并不擅长。

朱棣当了皇帝之后会这样想,但是朱高煦可不懂其中道理,他野心勃勃,一心想要从大哥手里夺得皇位。

之前在靖难之役期间,朱高炽和母亲负责镇守北平城。朱高炽的温和性格使得他在百姓和士兵中人缘极好,在他的鼓励下,军民一心,让北平城固若金汤。

朱允炆的军队被堵在北平城外,久攻不下,于是朝廷里的人便使出了一招反间计,给朱允炆送去了一封招降书,并且还派人偷偷将此事告诉了朱高煦。

朱高煦果然跑去给朱高炽上眼药,试图让朱棣相信朱高炽谋反,但是朱棣根本不相信。

不久之后,朱高炽送给朱棣一份“大礼”,是朝廷派来的使者和未开封的书信。

朱棣大怒,立刻将朱高煦叫来责骂了一通:“你大哥连信封都没有拆开,你是怎么知道里面的内容的?”

朱高煦只好把责任都推到了这个送信人身上。

天下平定之后,朱棣正式将嫡长子朱高炽立为太子,但是朱高煦却十分不服气,甚至开始抗命。

朱棣登基之后,开始封赏有功之臣,朱高煦身为二皇子,又曾多次救下朱元璋的命,他仗着自己有功劳,便开始跟朱棣撒泼。

原本诸位皇子受封之后,必须赶紧去封地就藩,但是朱高煦却迟迟不去,就赖在皇宫里不走,还嫌弃给他的封地太偏远了,一路上得累死。

朱棣也不好苛责他,也就随他意了,朱高煦因此能常住在皇宫内,每天都来找朱棣玩。

在此之后,朱棣到哪他到哪,但是朱棣依然没有让他当太子的意思。而且经过这段时间的陪伴,朱棣也发现了,自己这个二儿子,确实不适合当皇帝。

后来朱棣又给朱高煦换了一处比较近的封地,但是朱高煦又嫌弃那地方穷,还是不愿意去。

朱棣还有个三儿子朱高燧,这个人比起大哥、二哥来实在是没什么说的,因为他实在太蠢了。

永乐二十一年,朱棣得了大病,卧病在床,朱高燧居然伙同自己的手下试图毒死朱棣。此事自然败露,但是朱高炽出言为他开脱,将罪名全推到了手下身上。

但是自此之后朱高燧就被赶到外地去了,朱棣不允许他在北京逗留。

此时的朱高煦也已经按捺不住,当着天下众人的面,就开始准备造反的东西,又是招兵又是买马,京城里几乎没有人不知道朱高煦要夺嫡。

永乐二十二年,朱棣在御驾亲征中病逝,但是随军的大臣杨荣严密封锁了这个消息。

因为此时的京城无人坐镇,还有个对皇位垂涎已久的朱高煦,因此,必须让太子朱高炽提前做好准备。万一让朱高煦先知道了,必然会闹出大乱子来。

于是杨荣私下让一些工匠收集了大量的锡制品,然后将它们融了之后,制成一口大棺材。随后他们将朱棣的尸身暂存在里面,试图借此延缓尸体的腐败速度,也能隔绝尸体的味道。

杨荣他们就靠着这口锡棺,隐秘地回到了京城。

最后在杨荣等人的安排下,朱高炽率先得到了消息,并且安排好了皇宫卫兵。

朱高煦知道自己已经失去了机会,索性放弃了造反,看着自己的哥哥当了皇帝。幸好有杨荣几人的严密保护,这才守住了消息,避免了动乱的发生。

有人说,杨荣他们的行为过激了,有必要这么防备朱高煦吗?可千万不要小看了朱高煦,他跟着朱棣打了几年仗,每支军队里都有他安插的眼线。

杨荣还想让传令兵去提前通知朱高炽,但还是放弃了,因为这个传令兵很有可能也是朱高煦的人。

总之,朱棣的二儿子朱高煦夺嫡之心路人皆知,如果让他先得知了朱棣的死讯,他必然会在京城闹出流血事件。

为了京城众人的安危和皇位能够顺利交接,杨荣才不得不出此下策,封锁了朱棣的死讯,这一切都是为了大明的江山社稷。