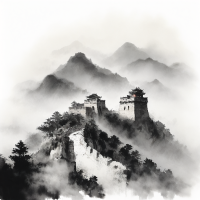

在伊犁河谷间,风景如画的河流蜿蜒穿过草原,远方是连绵的山脉。

历史的车轮在这里曾碾过留下深深的印迹。

我们来一起穿越时光,回顾那段波澜壮阔的历史。

伊犁河流域的地理特征伊犁河谷,地处新疆西北部,河流全球长约1439千米,其中约三分之一在中国境内,余下的在哈萨克斯坦境内。

这让人不禁好奇,这样一条河流,怎么会横跨两国边界?

清朝时期的疆域扩张使得伊犁河流域成为兵家必争之地。

康熙、雍正、乾隆三朝为了争夺这片富饶的土地,付出了巨大代价。

最终,大清帝国的疆域拓展至巴尔喀什湖,包括整个伊犁河流域。

你能想象到,那时的伊犁,骑着马的将士们驰骋在这一片土地上,战火硝烟与草原相映成一幅壮阔的画卷

面对危机,有人选择屈服,也有人选择反击。

左宗棠,清朝著名的将领,他决定用行动来重夺伊犁。

1876年,64岁的左宗棠出征西北,他带着“不复此战,老怀益壮”的决心,开始了收复失地的漫长征程。

左宗棠分兵两路,一路攻防,一路收复伊犁河谷。

两路大军汇合于哈密,用步伐丈量大好河山。

在他指挥下,清军马、步、炮三军协同作战,节节胜利,将侵略者逼退。

1877年,清军收复大部分新疆领土,可伊犁仍在沙俄手中。

左宗棠没有放弃,继续向西推进,伊犁的失而复得指日可待。

《伊犁条约》后的局势战争从来不仅在战场,还在谈判桌。

1880年,曾纪泽作为清朝特使,赴沙俄谈判。

在双方剑拔弩张的气氛中,他力挽狂澜,争取到了较为有利的条件。

1881年,《中俄改订条约》签订,沙俄终于归还伊犁河上游及其支流特克斯河地区。

虽然伊犁部分领土得以归还,但沙俄仍侵占了不少边界领土,并在后续几年不断挑衅、侵扰。

左宗棠这一战虽然不能完全复疆立业,却为后世留下难以磨灭的光辉。

站在今天的伊犁,看着河流泛起的波光,让人无限感慨。

左宗棠的那句“壮士长歌,不复以出塞为苦也,老怀益壮”依然振奋人心。

真正的英雄,不在于他能否一战功成,而在于面对逆境,他是否依然选择了坚持。

回首历史,我们今天走在这条路上,不禁对留在历史长河中的那些名字充满敬意。

正是他们的付出与牺牲,让我们今天站在这片土地上,在看到风景如画的河流时,心中满怀自豪与感恩。

这段历史,也提醒我们珍惜眼前拥有的一切,因为这些曾是不屈者用血汗换来的。

伊犁河谷的失而复得不仅是历史的一页,更是中华民族精神的体现。

那段岁月里,每一个决策、每一场战役,都寄托着无数人的期望和努力。

今天的我们,或许无法再经历那样的动荡与艰辛,但正是那些故事中的坚韧与刚毅,值得我们传承和铭记。

走过这片土地时,不妨停下脚步,想一想那些为之奋斗的人们,他们的精神,仍在这片河谷间回响着。