有这样一个工作,需要隐姓埋名,彷佛人间蒸发一般,哪怕是自己的父母,也要忍着思念,三十年不曾相见,这样的工作,你知道是什么吗?

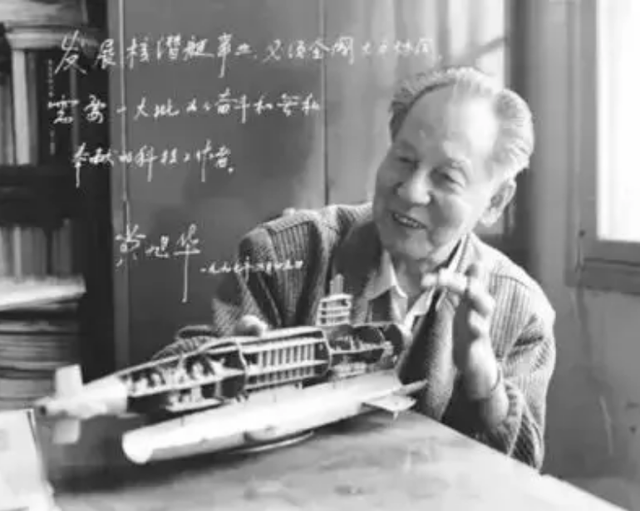

说起黄旭华,你可能在新闻中听说过他的名字,2020年的时候,他荣获了2019年度国家最高科学技术奖,此时的黄老已经94岁高龄。

翻看黄老的履历,你会惊讶的发现,这位功勋卓著的科学家,拿到所有的奖项几乎都是在2005年以后,也就是在黄老80岁高龄之后,才渐渐的为人熟知。

难道是黄老的科研成就,都是在80岁之后的年纪里取得的?其实并非如此。

黄旭华,原名黄绍强,1926年出生于广东汕尾,在当时,我国正处于战乱年代,外有列强环伺,内有军阀混战,人民的生活苦不堪言。

好在黄老的父母因为行医,在汕尾当地颇有家资,也正是因为父母都是知识分子。

黄旭华在很小的时候就有机会徜徉书海,再加上父亲悬壶济世的仁者之心,让黄旭华童年时就立志于成为一名医生,治病救人。

黄旭华在11岁的年纪,抗日战争就全面爆发了,国家在日本侵略者的铁蹄之下千疮百孔,无数百姓流离失所,战争更是彻底摧毁了人们赖以生存的家园。

包括黄家,再也没了安稳的生活,没人知道自己还能不能见到第二天的太阳,这种惶惶不可终日的焦虑,笼罩在所有人的头顶,让人根本喘不过气来。

更让黄旭华感到窒息的是,战争让人命轻如草芥,日本人对中国人造成的屈辱,更是让人彻底丧失了尊严。

面对侵略者,黄旭华幼小的心中,突然醒悟了一般。

他意识到,医者仁心,虽然干的是治病救人的好事,但是光是让人身体强壮,根本就不能救中国,也根本不可能保护自己赖以生存的家园。

想要让国家富强,想要赶走日本人,只有让国家拥有足够强大的国力,国家强大了,外敌自然而然就不能肆意妄为了。

所以,黄旭华毅然决然的放弃了自己想要学医的想法,转而认真读书,立志实业救国。

虽然战争让他的求学生涯非常艰难,但这并没有打断黄旭华的求学之路,反而环境越是艰难,黄旭华越是努力。

最终,在战争的环境里,黄旭华竟然考入了国立交通大学,也就是现在的上海交大的前身。

主修造船工程,正是在交大的这几年,让黄旭华打下了坚实的理论基础,而且,在学校里,黄旭华不但专业学的透,还成为了一名共产党员。

可以说,在大学期间,黄旭华找到了为之奋斗一生的事业。

在黄旭华的眼中,他深知日本侵略者的船坚利炮带给中华大地的伤害有多大;

他也深知,正是因为我们没有自己的船坚利炮,才让我们面对日本人的时候,只能以血肉之躯去抵挡枪炮。

所以,在这个时候,黄旭华就已经打定主意,要通过自己的奋斗和努力,让中国人也拥有最先进的船舶。

因此大学毕业之后,黄旭华如愿进入到上海造船厂。

刚刚开始工作的黄旭华,虽然理论知识扎实,但是想要真正的造出先进的船舶,实践显然更加重要。

因此,在刚刚进厂的时候,黄旭华一边跟着一线的技术人员学习,一边结合自己在大学里学到的理论知识,研究,总结,渐渐的,他也就成了技术骨干。

到了1958年,新中国的各项事业都在蓬勃的发展中,黄旭华也迎来了人生最大的转折点,这一年,他接到了上级领导的通知,去往北京,参加一项机密任务。

原来,黄旭华因为自己出色的理论和实践经验,被抽调前往参与核潜艇的研发工作。

这可不得了,黄旭华很清楚,在上世纪五十年代,世界范围内除了美苏这样的超级大国,几乎没有国家能够拥有核潜艇。

核潜艇的意义完全不逊色于两弹一星,要知道到了上世纪五十年代,现代战争的雏形已经开始出现,战争的形态已经开始逐渐向着武器装备的迭代升级发展,而不再依靠人海战术。

在当年,美苏争霸的背景下,核武器,载人航天,航空母舰等现代装备层出不穷。

面对这些高精尖的武器装备,光靠人力堆国防,显然已经难以跟上时代的脚步。

这个时候,正是需要黄旭华这样的技术人员去做技术研发,缩小与先进国家的技术装备差距,才能够巩固国防,防止当年日本人侵华的事件再度发生。

因此,黄旭华对这个任务丝毫没有拒绝。

哪怕我国当时没有任何技术储备和经验,哪怕为了这个机密项目能够完成,需要无数的技术人员隐姓埋名,哪怕是自己的亲人也要三缄其口甚至是不能联系,黄旭华也在所不惜。

研制工作的起步是相当困难的,没有资料,没有参考,甚至很多人连核潜艇到底长什么样子都不知道,甚至连一台计算机都没有。

怎么办呢?

包括黄旭华在内,所有的技术人员只能依靠外媒拍摄到的一些模糊的画面,推测核潜艇的样子,依靠这些图像和理论概念,一遍遍的建立模型,验证可能性。

没有计算机做辅助,那就用算盘,甚至是纸币计算推导。

可以说,当时的研发条件不能说艰苦,应该说啥都没有,要知道凭空造出一个东西,这个难度之高可是旁人想都想不出来的。

但是研发条件艰苦,资料缺失,并没有让黄旭华和团队成员退缩,反而更加激发了这些年轻人的斗志,他们通宵达旦的讨论,集思广益,一版图纸不行,就两版,两版不行就三版。

从潜艇的架构,结构,材料,动力,压力,所有的技术细节,几乎都是从无到有的过程。

每一项数据都是难点,每一项数据也都代表着一次技术攻关。

好在,在研发的初期,中苏关系尚且不错,黄旭华得以前往苏联学习过一段时间,对于核反应堆的理论有了一些直观的认识。

但是这样学习的机会也并没有持续下去,因为在他去到苏联没多久之后,中苏关系就已经陷入到僵局之中。

拿着并不完整的资料,黄旭华回国之后只得继续进行大量的实验和技术攻关。

这项工作一做就是12年,从1958年参与任务,到1970年第一艘核潜艇下水,整整十二年的时间里,不知道经历了多少技术攻关和多少个难以入眠的时刻。

更加令人钦佩的是,从1958年开始,到上世纪80年代。

三十年的时间里,因为核潜艇项目的机密属性,黄旭华在这么长的时间里几乎没有回过家,不但没人知道他在做什么,甚至为了事业,连自己的家庭也彻底放弃了。

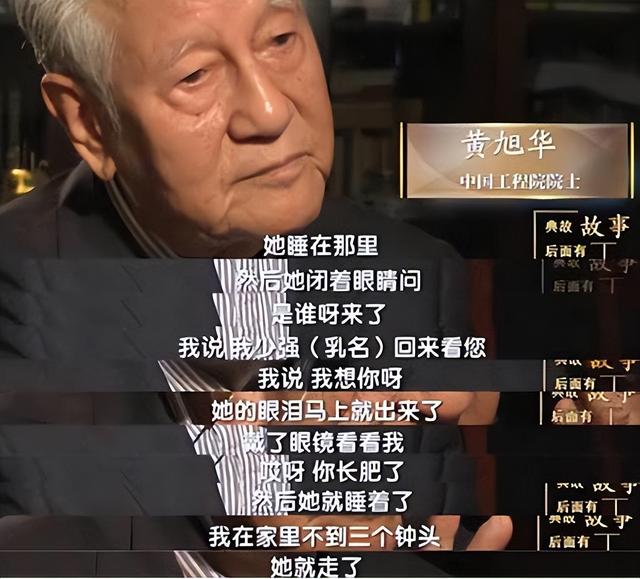

等到他再一次见到自己的母亲的时候,时间已经来到了1987年,也是在这一年,黄旭华的母亲才知道自己的儿子在这几十年的时间里究竟做了多么重大的事情。

此时黄旭华也已经从当年意气风发的年轻人,变成了一个花甲老人。

好在,当黄旭华在此见到妈妈的时候,妈妈尚在人间,虽然时间磨灭了两人的容颜,却没有留下遗憾。

此后的数十年间,虽然黄老的也渐渐的变成了老人,但始终都奋战在科研的第一线,一直为我国的国防事业贡献着自己的力量。

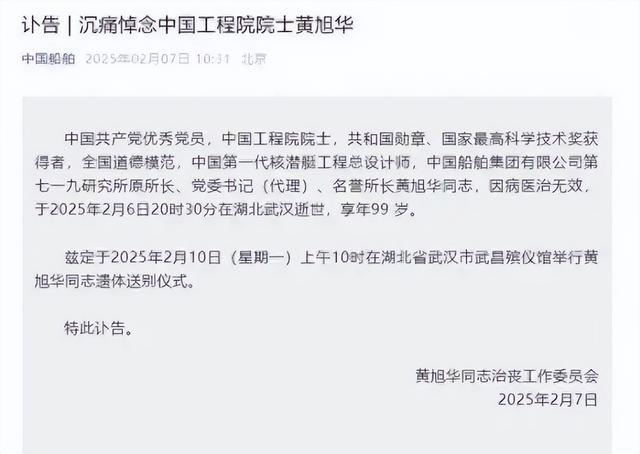

直至2025年2月6日,已经99岁高龄的黄老因病医治无效,于武汉逝世,巨星陨落,何其痛哉,愿黄老一路走好!

【免责声明】:本文创作宗旨是传播正能量,杜绝任何低俗或违规内容。如涉及版权或者人物侵权问题,请私信及时联系我们(评论区有时看不到),我们将第一时间进行处理!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。