祢衡这个人啊,最后被刘表手底下的江夏太守黄祖给杀掉了。这事儿发生之后呢,曹操听闻消息,脸上露出了很不屑的神情,还笑着说道:“哼,不过就是个迂腐的儒生罢了,就靠着那张嘴逞能,结果呢,反倒把自己的性命给弄丢啦!”

在对此事进行评论的时候,李白给出了一个极为公允的评价,那便是“魏帝营八极,蚁观一祢衡”这句话。也就是说,李白针对所涉及的这件事情,站在他的角度作出了评判,而这个评判就体现在他所说的这两句诗当中呢。这两句诗形象地表达出了李白对于相关情况的一种看法哦。

曹操把祢衡看成蝼蚁,这形容可真是相当贴切。祢衡呢,就是个极其渺小的小人物,小得不能再小了,可他却非要装出一副很了不起的样子,就好像在刻意充大个儿似的。仔细看看他,除了有那么一副看似强硬的外壳,还有那说起话来挺厉害的嘴巴之外,基本上就没什么可取之处啦。而且呢,就算是他那所谓的硬壳和利嘴,那也只是相对苍蝇、蚊子这类小玩意儿来说有点厉害罢了。要是真碰上像骐骥这样的骏马,马蹄子轻轻那么一踩,估计转眼间他就会被踏得粉碎,啥也不剩喽。

祢衡最终是死了,而有意思的是,虽然他不是直接被曹操给杀掉的,可实际上却是死于曹操的算计当中哦。这事儿曹操自己可都没有丝毫隐瞒呢,他就明明白白地说过这样一番话:“这个祢衡啊,向来就只有些虚头巴脑的名声,这在远近各处大家也都有所耳闻啦。要是我在今天就把他给杀了,那天下的人肯定会说我气量狭小,容不下人。可这祢衡也实在是太过分了,把我羞辱得够呛,所以呢,我就借刘表的手来除掉他咯。”

祢衡离世了,在曹操的眼中,这就如同邻居家死了一只猫那般,没什么特别的感觉。为啥这么说呢?因为曹操觉得祢衡这人,就像那狗掀门帘子似的,全靠着一张嘴在那说。他连自己的性命都没办法保全下来,又怎么可能有能耐去运筹帷幄,担当起安邦定国这样的大任呢?

不管是在三国的史料记载当中,还是在大家熟知的《三国演义》这部作品里,祢衡这个人呢,好像就只干了两件事儿比较出名,一件是骂人,另一件就是击鼓了,除此之外呢,压根儿就瞧不出他还有啥别的长处啦。仔细琢磨琢磨,这祢衡还真挺像咱们在平时的职场里面,或者说在整个社会环境当中经常能碰到的那么一类人哦。这类人呢,打心眼里觉得周围的人没一个能比得上自己的,总觉得别人都对不住他,而且还老是埋怨别人不肯给他创造那种能够充分施展自己本事、让自己大显身手的机会,就好像整个世界都欠了他似的呢。

祢衡这种人啊,是有可能出现在职场以及社会当中的,但绝对没办法在官场里出现哦。为啥这么说呢?就是因为他连进入仕途所需要具备的那些基本素质都没有。就他这样的情况,要是到了官场里面,那肯定是混不下去的啦。

祢衡这个人啊,当时的情况是这样的。汉天子刘协那时候已经大权旁落了,可祢衡呢,他并没有想着要去帮刘协重新把权力给掌握回来。而且呢,那时候有个刘备,其实是很有潜力的,就好比是一条潜藏着的龙,未来有着无限可能,可祢衡也没能发现这一点。祢衡他心里琢磨的是什么呢?他就只看到当时曹操的实力那是相当强大。他就觉得,要是自己能够得到曹操的赏识,能够被曹操所信任,那他可就有机会成为一代备受瞩目的名臣啦,到时候那风头说不定都能盖过荀彧和贾诩这样厉害的人物呢。

祢衡跑去曹操那儿谋求职位,结果呢,他一开口就把曹操手下的那些文臣武将全都贬低了个遍。他这么做,其实就是想故意说些惊人的话语来吸引大家的注意呢。他是怎么说的呢?他说荀彧啊,这人也就只能去干干吊丧问疾的事儿;荀攸呢,就适合去看坟守墓;程昱嘛,让他负责关门闭户就差不多了;郭嘉呢,也就只能去念念白词赋文啥的;张辽,就派他去击鼓鸣金吧;许褚呢,让他去牧牛放马正合适;乐进啊,能做的也就是取来状纸宣读一下诏书之类的;李典呢,去传传书、送送檄文就挺好;吕虔,就安排他去磨刀铸剑;满宠呢,让他去饮酒吃糟得了;于禁嘛,叫他去背着版筑墙就行;徐晃呢,就干屠猪杀狗的活儿吧。还有夏侯惇,祢衡居然称他是“完体将军”,把曹子孝叫做“要钱太守”。在祢衡眼里,剩下的那些人统统都是些只能挂衣服的架子、装饭的囊袋、盛酒的桶子、装肉的袋子罢了,啥本事都没有。

熟读三国史料以及相关小说的各位读者朋友们,想必都很清楚,荀彧这个人,那可真是不但有着极为高尚的道德品质,而且在谋略方面也是极为出色,深谋远虑得很呢。而荀攸、程昱、郭嘉这几位,他们各自的本事那也是大家都实实在在看得到的,明明白白摆在那儿,是有目共睹的。

刘备曾有这样一番言论,他认为,想要成就一番大事业,那必须得把人当作根本所在。就拿曹操来说吧,他可是有着海纳百川般的胸怀,能够把当世那些顶尖的谋士以及勇猛的武将都汇聚到自己的麾下。不管是奉行着奉天子以令不臣的策略呢,还是被人说成是挟天子以令诸侯,要是没有数量众多的精英在一旁辅佐他,那肯定是办不成事儿的,毕竟干大事可离不开这些有才能的人的助力呢。

祢衡这个人啊,那可真是狂得没边儿了。在他的眼里,曹操手底下那些所谓的精英们,统统都被他看成是垃圾呢。他觉得就算把曹操手下所有人都加在一起,那也比不上他祢衡一个人厉害。他甚至还觉得呢,要是曹操能把其他人都给踹出去,就单单留下他祢衡一个人在身边,那就能够凭借着他横扫天下啦。你说说,这得是多荒诞的想法,曹操听了这样的话,也只能是无奈地一笑了之喽,毕竟这实在是太离谱的一个“笑话”啦。

祢衡这号人物,要是放在职场当中呢,那可就只能把自己弄成个笑话啦。你想啊,在实际的工作环境里,他估计就会说出这样的话来:“我一个月才挣三千块工资,别的那些事儿跟我又有啥关系呢?”反正就是一副事不关己、高高挂起的态度,可这样的做法和心态,在职场里怎么能行得通呢,可不就只能沦为大家眼中的笑话了嘛。

你知道吗?现在有这么个情况,就是搬砖这份工作啊,每个月都能有上万的收入呢。可有些拿着“月薪三千”的人呢,就老是在那怨天尤人,一天到晚唉声叹气的。他们从来都不去好好想一想,大家明明都站在同一片土地上生活,为啥有的人就能过得衣食无忧,生活得舒舒服服的,而他们自己呢,却只能从那可怜的三千块工资里,拿出一半来打赏女主播,完了之后就只能自己啃馒头过日子啦,这差距咋就这么大呢,可他们就是不去琢磨琢磨这里面的原因。

祢衡啊,那可真是有个说法叫“三斤鸭子二斤嘴”,就形容他那嘴特别能说,上嘴唇好像能顶到天,下嘴唇仿佛能立在地上似的。而且这人呢,既没什么脸皮,也没多少脑子。他,看谁都觉得不顺眼,不管走到哪儿,都到处碰壁,到最后连自己的脑袋都给弄没了。您想啊,要是真把重要的工作交给他,让他去管理一个郡县,那当地的老百姓可就遭殃啦,得跟着遭多少罪。所以呢,像选这么一只光会耍嘴皮子的“巨嘴鸭”来给自己当谋主这种事儿,曹操那是绝对不可能去干的,他心里可明白着呢,知道这人靠不住。

祢衡这个人啊,还没等有机会充分施展自己的才能呢,就被黄祖给砍掉脑袋了。说起来,这事儿对祢衡而言,说不定还真算是一种别样的幸运呢。您想啊,要是曹操或者刘表真的把重要的任务交给他,让他去负责处理一些大事,就以祢衡那性子,保不齐会把事情弄得乱七八糟的。到那时候,他之前好不容易积攒起来的那点儿所谓的“一世英名”,可不就全都给毁得干干净净了嘛,那可就太得不偿失啦。

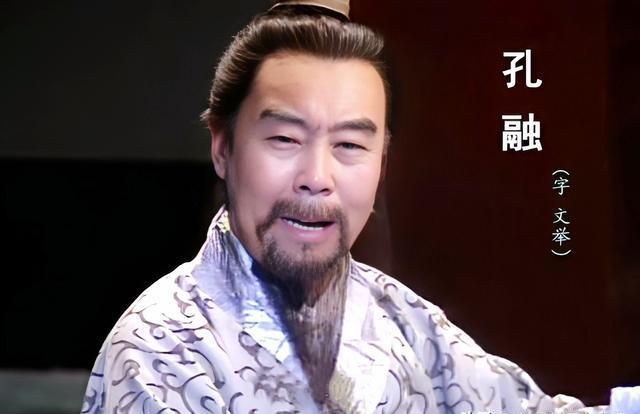

祢衡这个人啊,最后是因为他那张嘴把自己的命给弄丢了。他特别推崇两个人呢,一个被他称作“大儿”的孔文举,还有一个被叫做“小儿”的杨德祖。这孔文举呢,其实就是孔融啦,就是那个来自有着“世修降表家族”说法的孔融哦。而那杨德祖呢,就是特别会猜谜的杨修。咱们回想一下中学时候,那会儿还有一篇课文叫《杨修之死》呢,也不知道现在这篇课文是不是已经从教材里给删掉了。

一开始,笔者心里也挺纳闷儿的呢。大家都知道《三国演义》那里面精彩的片段可多啦,数都数不过来。可是呢,为啥就偏偏选了这么一个故事,乍一看上去,这个故事好像就是在讲那些权谋斗争的事儿呢,真的是让人有点想不明白。

很多人都是这样,在校园里或者还未真正踏入社会的时候,往往意识不到一些为人处世的道理。等到真正走上社会了,经历了各种各样现实中的挫折,被现实狠狠地教训了,这时候才恍然大悟啊。就拿杨修来说吧,仔细琢磨琢磨就会发现,他其实就是那种锋芒太露的人。真正有本事的高人可不是这样的做派哦,人家高人向来都是一副风轻云淡的样子,处理事情也是举重若轻,轻轻松松就能把难题搞定。你看那些亿万富翁,人家即便有着巨额的财富,也不会拿着一个小小的元宝就到处去炫耀,这才是真正有底气、有涵养的表现呢,而杨修显然和这样的境界差得远啦。

话说杨修啊,最后落得个挺惨的下场,可以说是把自己给“作”死了。为啥这么说呢?曹操杀他,那可不是平白无故就下的手,是有原因的。而曹操饶恕夏侯惇呢,也不能就简单地说人家是在徇私枉法。这事儿得从根儿上说起,当时那情况,最先把军事机密给泄露出去的人就是杨修啊,这可是犯了大忌的事儿。而且呢,最先动了心思准备脚底抹油、提桶跑路的人居然也是他杨修。再看看夏侯惇呢,他,就是眼神不太好,被杨修一通忽悠,结果就跟着犯糊涂了,等于是被杨修给带偏了道儿,就这么稀里糊涂地也卷进这事儿里头了。所以说,这杨修的所作所为确实是给自己招来了祸端呐。

杨修这人呢,确实有点小聪明,平日里读书也不少。可他,就是缺了那份真正的大智慧。要知道有句话叫“大直若屈,大巧若拙,大辩若讷”,说的是那些真正有大能耐的人往往懂得藏拙、内敛,不会轻易显露锋芒,可杨修就不明白这个理儿。就拿他和司马懿比吧,司马懿那可是被人称作冢虎的厉害角色,在为人处世、洞察局势这些方面,杨修和司马懿相比,那差距可真是大得没法说,简直差了十万八千里都不止呢。而且,就连曹丕手下那个不算特别高级别的亲信吴质,杨修都比不过呢。吴质曾经当过朝歌(也就是现在河南省淇县这个地方)的长,后来又升了半级,成了元城(在现在河北大名东)的令。要知道在古代,万户以下的小县设长来管理,万户以上的大县设令来治理,吴质能从长变成令,也算是有一定本事的,可杨修在这些方面确实还不够看呐。

有个人叫吴质,他名字听起来像是“无智”,可实际上呢,他比杨修要有修养得多啦。吴质在二十五岁的时候,就凭借着自己是名门公子,而且很有才能,被太祖也就是曹操所器重呢。当时啊,丁仪兄弟都一心想着要让曹植来继承曹操的大业,立为嗣子。这可让身为太子的曹丕心里特别担忧,于是呢,他就想出了个主意,用车子装着废弃的竹筐,把朝歌长吴质偷偷藏在里面拉进宫中,和吴质一起商量应对的办法。没想到这事被杨修知道了,杨修立马就去禀报了太祖曹操,不过还没来得及去查证核实这件事呢。曹丕知道后可害怕啦,赶忙跑去告诉吴质。吴质却很淡定地说:“这有啥好担心的,明天你再用那个竹筐装着绢帛放在车子里,故意让别人看到,杨修肯定又会跑去禀报,他这一禀报,曹操肯定就会去查证,可到时候根本查不出什么来,那杨修可就有罪受啦。”曹丕听从了吴质的建议,果然,杨修又去禀报了,可这次去查证的时候啥也没发现。就因为这件事,太祖曹操从此就对杨修产生了怀疑呢。

疏不间亲啊,这可是做人应当遵循的本分呢,对于臣子来说,更是要遵守的一条守则。就说杨修吧,他跑到曹操那儿去告曹丕的状,就算他所告的那些情况是真实的,那他自己也不会有什么好下场。要知道在古代,确立继承人那可是有规矩的,通常是按照嫡长子继承制来的。在曹操这儿呢,曹昂死后,能勉强算得上是“嫡子”的,也就是曹丕、曹彰、曹植、曹熊这几位了。而杨修呢,他去支持老三曹植,这在当时的情形下,本身就可以说是一种“乱国”的行为啦。

祢衡这张嘴,感觉就像是开过光似的呢。他去夸赞别人,那可真是说啥来啥。就说他夸赞大儿孔文举吧,这孔文举没多久就去世了。之后他又夸赞杨德祖,您猜怎么着,这杨德祖也是后来就离世了,而且连这先后顺序都丝毫不差呢,就好像被祢衡这张嘴给说中了命运一般。

祢衡这人可有意思了,他一通夸赞,居然把孔融和杨修都说动了,让他俩陪着自己一起干某件事儿呢。要说这孔融啊,也是挺会夸人的,可奇怪的是,他放着给他提供饭食、有着一定关联的曹操不夸,反倒专门去夸赞曹操的那些对手。

在历史上,孔融曾担任北海太守这一职务。那时候啊,发生了这么一件事,他居然被黄巾军里的管亥给团团包围住了,情况那是相当危急。在这种困境之下,孔融没办法,只好去向别人求救啦,而他求救的对象呢,是当时身为县级干部的刘备哦。要知道,这可不是仅仅出现在《三国演义》这部名著里的情节描述,在《后汉书》这部正史当中呢,对此也是有相关记载的呢。

大家知道吗,刘备曾经救过孔融一回呢。不过,刘备也不可能一直就充当孔融的保镖。而最后把孔融的老窝给端掉的人是谁呢?就是袁绍的儿子袁谭哦。这袁谭还有个特殊身份呢,他是刘备举荐的茂才。这里得说一下什么是茂才,在东汉时期呢,把秀才的称呼改成了茂才,而且这个茂才不是通过考试来选拔的,是由地方官进行推荐的。当时刘备担任左将军领豫州牧的官职,手里是有举荐茂才的名额的,所以就举荐了袁谭啦。

孔融当时的处境极为艰难,都已经到了被打得连个安身之处都没有的地步啦。就在这个时候呢,曹操出面了,他把孔融征召到朝廷中来任职。给孔融安排的官职是什么呢?是“将作大匠”,这个官职具体是干什么的呢?简单来说,就相当于是皇家施工队的队长呢,而且这个官职的俸禄可不低哦,秩二千石呢。

孔融对袁绍赞誉有加,声称袁绍有着不可战胜的实力;同时,他也夸赞刘备乃是仁德之君。然而,不管他把袁绍和刘备夸得多么好,却始终未曾前往袁绍或刘备那里给予实际的助力。他就这么一直处在一种状况之下,那就是一边从曹操这儿领取着薪水,另一边却又时不时地做出一些恶搞曹操的事儿来。

曹操这人脾气可不算好,不过孔融那也是够厉害的,前前后后骂了曹操五六次呢,曹操这才真的急了眼。说起孔融把曹操耍得晕头转向的那些事儿,好多人都知道呢。但今儿咱们要讲的,是一件相对来说不那么广为人知的真事儿,这事儿在《后汉书》里是有记载的哦。是这么个情况,后来曹操要去讨伐乌桓啦,孔融就又趁机嘲讽曹操,说道:“大将军您这远征呐,跑到那海外偏远之地,冷冷清清的。以前肃慎不向中原进贡楛矢,还有丁零偷盗苏武的牛羊,这些事儿,您都可以一并给处理处理咯。”而且,当时正赶上闹饥荒,军队又有行动,曹操就上表请求实行酒禁的规定。这孔融呢,接二连三地写信去和曹操争辩这件事儿,那言辞里可没少带着侮慢、不恭敬的话语呢。

在当时那个时期,乌桓老是时不时地去侵扰汉朝的边境地区,这可给边境的百姓带来了不少的麻烦呢。面对这种情况,曹操就决定出兵远征乌桓啦,他这举动其实就是为了保卫汉朝的疆土,保护百姓的安宁,完全是在做一件保家卫国的大事呢。可这时候,孔融却在一旁冷嘲热讽的。而且,他还故意欺负曹操,觉得曹操没什么文化,心里想着曹操肯定不知道一些历史典故呢。比如说吧,在周武王攻克商朝的时候,肃慎那个地方可是进贡了“楛矢石砮”的;还有在汉武帝时期,苏武在北海牧羊的故事那也是很有名的。孔融就以为曹操对这些事儿都不清楚,所以才会那样去嘲讽曹操呢。

在三国时期诸多的枭雄里面,要说谁的文采最为出众,那可就得数曹操啦。曹操所创作的诗歌,放在当时那个时代背景下,那绝对是属于顶尖一流的水平呢。你看啊,在那个时候,有位向来被大家视作有名士风范的孔融,按说也该有不少拿得出手的作品吧,可实际上呢,他还真的没留下什么特别出彩、能够让人广为传颂的佳作。

在汉朝末年那个天下大乱的时期,情况可糟糕啦,好多人连饭都吃不上呢。这时候啊,曹操就下了禁酒令,为啥呢?就是想着能节省下粮食,好多救一些挨饿的老百姓。不光曹操这么做,刘备其实也采取了禁酒的举措,目的同样是为了把粮食省下来去救济那些饥民。可这时候有个人,就是孔融啦,他和那些饿肚子的人可不一样,他衣食无忧的,不愁没饭吃。这人呢,就为了自己能常常有酒喝,一次又一次地公开站出来表示反对禁酒这事。而且他反对起来那可真是厉害,把曹操可给骂得够惨的呢。

曹操着实是忍到了极限,已经到了无需再忍耐的地步,于是就在准备征讨荆州之前,对孔融采取了极为严厉的举措——将其灭了族。为啥要这么做呢?因为孔融这人啊,在曹操看来,就只会干些添乱拆台的事儿。曹操心里琢磨着,要是不趁早把他给除掉,保不齐哪天他就会在许都干出什么出格的事儿来,说不定真会放把火,那可就麻烦大了,所以才下了这样的狠手。

祢衡这人有个看法,他觉得在建安那个时期啊,能称得上有经天纬地之才的,总共就三个人,一个是他自己,另外两个就是孔融和杨修啦。可谁能想到呢,这三个人最后全都因为曹操,直接或者间接的就丢掉了性命。就说杨修吧,他是这三人里最后去世的,估计直到被曹操斩杀的那一刻,他都压根没想到会落得这样的下场呢。说起来,这事儿说不定还和祢衡之前把他们几个吹得太厉害有点关系呢。

在汉末时期,有被称作顶级的三位名士呢。结果呢,这三位名士却被曹操轻轻松松、看似轻描淡写地就给干掉了。对于曹操这一做法,到底是杀得对还是不对,各位读者朋友们可能看法各不相同哦。不过呢,我们倒是可以从这三位名士因为言多而惹来灾祸,最后落得个身首异处的这么个事件当中,去总结出一些值得借鉴的经验教训呢。

大家知道吗?在我们的生活当中,存在着这样一些人呢。就好比祢衡那样的,眼高手低,总觉得自己本事很大,可真正做事的时候却又不行;还有像孔融那样的,一边享受着某些好处,可另一边却又做出吃饭砸锅的事儿来;再有就是像杨修似的,老是喜欢卖弄自己的聪明,到处显摆。而这样的人,可不单单只存在于过去的故事里哦,在咱们身边就时不时能碰到呢,要是到网络上去看看,那能发现更多这样的情况哟。

祢衡离世了,孔融也不在了,杨修同样丢了性命。这三位,就如同被人们视作有着某种关联的“父子”一般,在黄泉之下再度相逢。也不知到了那个时候,他们还会不会像生前那样彼此相互夸赞、抬高对方呢?不过呢,有一点是确凿无疑的。这几位向来被称作是“汉末顶级三名士”的人物,说起来,其实就好比是三只嘴巴特别硬的鸭子。怎么讲呢?就是那种即便面临诸多状况,也总是不肯服软,非要凭借着那张能说会道的嘴去应对一切的感觉。而且,他们还分别代表了现实当中的三种不同类型的人呢。而他们最终落得这样的结局,其实想想也不奇怪。毕竟,不管是处在什么样的时代,像他们这样行事、这样为人处世的,往往都很难有太顺遂、太好的结果。

祢衡、孔融、杨修这三人的最终结局,要是用现在比较通俗的话来讲呢,就好比是把两朵菊花和一只肘子放在一块儿炖煮,那味道可就完全不对劲儿了,压根儿就不是正常该有的那种味道。至于说这两朵菊花和一只肘子能不能跟祢衡、孔融、杨修他们在某种程度上相提并论呢,相信各位读者朋友们心里肯定都有着自己独到的见解吧。