名将是打出来的,强兵是打出来的。同理,纵横捭阖的战略和别出心裁的战术,也是打出来的。

战争,这种关系生死存亡的暴力游戏,是名将想象力和军队执行力的终极考验。

蒙古人把想象力拉到极限,运作了万里迂回、斡腹南宋的大战略。

那南宋呢?

迂回大理,不是因为蒙古太强,而是因为南宋太强。

如果不是正面战场逼不得已,蒙古人也不会搞什么万里大迂回。所以,南宋的正面防御非常成功。

第一次蒙宋全面战争之后,南宋深刻调整了四川防务。

第一,余玠入蜀。余玠是第一次蒙宋全面战争中打出来的名将。国家危难之际,名将必须力挽狂澜。于是,余玠被派到四川这个蒙宋战场最薄弱的地方。

第二,四川移治。南宋将四川的军政中心从今天成都移到了今天的重庆。“蜀道之难,难于上青天”。但自蒙宋战争以来,蜀道便已失去防御价值。所以,南宋只能退而求其次,放弃天府之国、立足重庆三峡,将蒙古人封死在四川盆地。

第三,山地防御。蒙古是战略上没办法,所以迂回大理。南宋是战术上打不过,所以依山筑城。面对欧亚最强骑兵,南宋只能发挥土木作业的强项,将人力资源、经济资源统统转换为城防攻势,以最大限度地削弱蒙古骑兵的机动性。

其中,山地防御的典范就是合州钓鱼城。四川的山城防御体系是余玠首创,但钓鱼城并非余玠修筑,而是王坚在余玠死后开始修筑。但一以贯之了余玠的山城防御理念。所以,可以看作是余玠入蜀的一大功绩。

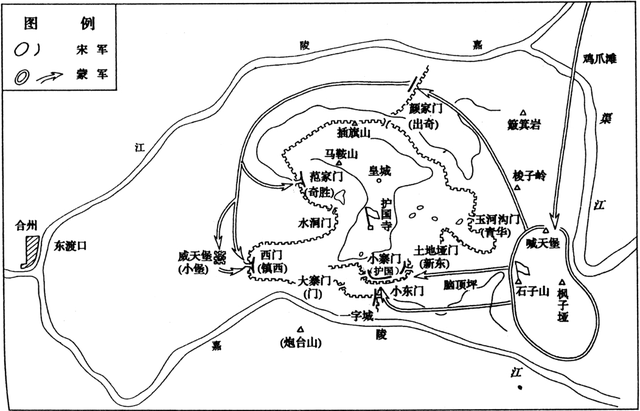

钓鱼城在合州东北钓鱼山上,位于嘉陵江、渠江、涪江三江交汇处,恰好挡在嘉陵江汇入长江的咽喉处。这个位置既能屏蔽战略要地重庆,又能控制三江周边的广大扇形区域。因为与临近山脉并无相连,所以蒙古人只能从平原发起仰攻。蔓延四十余里,山间遍布耕地和水源,所以只要有人经营就能自给自足。既是关键要道上的关键点位,又是形胜冠绝的天府之国,钓鱼城自然成为封死蒙军出川的最强要塞。

除合州钓鱼城外,余玠经营四川的最大成绩就是修筑山城数十处,同时将四川地区的官府治所全部移到山城之中。经此规划,千疮百孔的四川终于有了迎战蒙古骑兵的能力。在第二次蒙宋战争之前,四川便已自力更生。余玠甚至发文京湖制置司:四川不再需要援兵,京湖兵可以全部撤回。

第一次、第二次蒙宋全面战争,四川都是关键。

只要守住四川,蒙古对南宋就无计可施。一是因为四川既遥远又薄弱,一旦战争爆发,南宋朝廷根本无力接济;二是因为蒙古人的经验主义,这伙人尝到了迂回的甜头儿,所以但凡打仗必须迂回、但凡迂回必须四川。因此,四川这个南宋最薄弱的地方,始终成为左右整个蒙宋战局的关键。

公元1257年,宝祐五年秋,大汗蒙哥召开诸王大会,确定灭宋方案,决定由四川攻长江上游,而后顺流东下,与自云南北上和自中原南下的两支蒙军会师荆襄,最后东攻临安、一举灭宋。具体出兵部署是:蒙哥大汗亲率西路军自关中,进攻四川;塔察儿率东路军自河南,进攻京湖地区,今湖北;兀良合台率南路军自云南,进攻荆湖南路,今湖南。最后,西路主力东出四川、南北两路相向而进,三路大军会师鄂州、再取临安。

这个战争方案的重点是四川,而蒙军能否成功的关键:一是能不能自北向南杀入四川;二是能不能自西向东杀出四川。前者没有问题。蒙古人对于杀入四川这件事已经经验满满。关键是能不能杀出四川。如果杀不出来,那就凭空浪费掉自家的最强主力。

战前,忽必烈与谋士郝经认为这个方案存在问题:一是蒙军百万之众相距万里,兵力过于分散。这相当于铺满大半个中国,人再多也无济于事,根本发挥不出战斗力;二是主力大军集于四川,必陷于高山深谷之中,太过冒险。一旦西路主力出不来,那东路和南路即便推进顺利也会陷入被动。

但蒙哥大汗没有采纳忽必烈的建议,而是继续坚持已定方案。

读史书一定要看史书的立场。简单说就是谁写的史书就会往谁脸上贴金。之所以会有忽必烈及谋士们的一段插曲,就是要给后来的大元皇帝忽必烈脸上贴金。就当时来说,主攻四川没啥问题。一是因为蒙古人还没发现京湖战区,具体说就是襄阳这个天下腰膂的战略价值。战争智慧也是打出来的。当时的蒙古人对于秦淮以南的山川形势还不够了解。二是因为四川的确很重要,晋灭东吴、隋灭南朝陈、宋灭南唐,哪一不是先把四川搞定?不管四川上游,直接顺流而下,战事顺利还好,可一旦不顺或输了,那四川就会成为捅向自己后背的钢刀利刃。

战后总结就是简单的加减法,连乘除法都用不上,而战前预测就不是简单的算术题。

诸王会议后,蒙哥大汗派都元帅纽璘率一万精骑作为先锋,为主力入川打开道路。

纽璘所部势如破竹,自西北向东南一个斜插就直抵夔门,相当于从今天的陕西干到了今天的重庆。在即将遭遇南宋入川援军时,纽璘所部又调头向西,直扑成都,并在援军配合下扫荡四川腹地,同时还降服了吐蕃诸部。余玠经营的那些个山城据点儿,被蒙军一个又一个拔掉。

这就是此时的蒙古大军,四川天险如履平地、四川腹地随意践踏。在绝对实力面前,南宋的山城防御仅能扛住关陇的蒙古地方军队,却扛不住大汗的蒙古野战军。

公元1258年,宝祐六年秋七月,蒙古西路主力,分三路出击四川,蒙哥一部走大散关、金牛道入川;莫格一部走洋州、米仓关入川;孛里叉一部走嘉陵江南下入川。西路主力三部大军又一次将四川燃烧一遍,宋军丢城弃地、宋将或死或降。

公元1258年,宝祐六年年底,蒙哥大汗率先进驻青居山。转年二月前后,其余两部大军全部抵达合州,西路军完成会师。

公元1259年,开庆元年二月,蒙哥大汗开始组织钓鱼城攻坚战:

纽璘率军占领长江沿岸,并架设浮桥、夹江筑垒,阻止南宋援军。

南宋降将杨大渊作为先头部队,进攻合州旧城;

李忽兰吉率战船对战钓鱼城沿江南宋船舰;

史天泽在城南夹嘉陵江立营,封锁江面,阻止南宋援军。

汪德臣率军攻占钓鱼城外围堡垒,郑温率军在钓鱼城外巡逻。

钓鱼城之战,自二月三日正式开打,一直持续到四月初。蒙军连续组织强攻,但均被击退。

四月上旬,连下二十天大雨,蒙军暂时停止进攻。

四月二十二日,蒙军便再次组织进攻,蒙哥大汗亲自督战,进攻再次开始,但战果同样不堪、蒙军未有进展。

四月二十四日,蒙哥大汗率军夜袭钓鱼城西北角,一度攻上外围城墙。但宋军立即组织反击,再一次挫败蒙军进攻。

四月份至七月份,蒙军进攻不断,可以说已经将冷兵器时代的攻城水准发挥到了极致,“凡攻城之具无不精备”。

但钓鱼城仍旧岿然不动。

不是因为器械不精良、不是因为战士不精锐,而是因为钓鱼城就不是城,而是山。周围四十里而三面临江,城防设施依托悬崖峭壁而建。部分连接陆地的部分,仅能容一人通行,真正的一夫当关、万夫莫开。

蒙军远程武器的确精良,但面对钓鱼城却“炮矢不可及”;蒙军攻城部队的确精锐,但蚁附钓鱼城却“梯、冲不可接”。

而钓鱼城南宋守军的抵抗意志和精锐程度,又堪称四川之最。

钓鱼城守将王坚,不是四川本地将领,而是出自京湖战区,曾为名将孟珙的部下。吴玠吴璘兄弟之后,四川再无名将。稍微能打的将军,多是京湖、两淮战区的人才输入。如临危受命四川封疆的余玠,出自两淮系;短暂支援四川战区的孟珙,出自京湖系。

公元1254年,王坚出任兴元都统制兼知合州后,便开始营建钓鱼城。第二次蒙宋战争开打时,钓鱼城已经营四年有余。在秦、巩、利、阆等州陷落后,大量百姓纷纷向钓鱼城集结,足有十余万人。至此时,钓鱼城早已成为名副其实军事重镇。

为表明抵抗意志,王坚还杀了蒙哥大汗派来的劝降使者,直接断了自己投降的后路。又是名将领衔、又是累年经营,还有源源不断的人力资源和自绝后路的抵抗意志,钓鱼城也就成了真正铜墙铁壁。

四川是蒙宋战争的关键。这一点,蒙古知道,南宋也知道。所以,南宋自然要对钓鱼城展开救援。虽然救援一直在路上,但也牵扯了蒙古人的大量精力。

公元1258年,宝祐六年十二月,钓鱼城之战还未开之时,南宋六郡镇抚使向士璧便移治绍庆府(今重庆彭水),做好增援准备。

公元1259年,开庆元年一月,南宋枢密使贾似道坐镇江陵,统一调度四川、京湖和两淮战区。

公元1259年,开庆元年三月,贾似道移治峡州,今湖北宜昌,宋将吕文德、向士璧开始溯江援蜀,并突破纽璘所部的浮桥封锁。

公元1259年,开庆元年五月,吕文德所部水军沿嘉陵江增援钓鱼城,与蒙将李进在三槽山激战,一直持续到六月份。

这时候,蒙古东路军的核心决策层已经坐不住了,前面顿兵坚城、背后敌军临近。这就是腹背受敌。于是,蒙古大将汪德臣做了一个非常不冷静的举动,单骑亲赴钓鱼城劝降。然后,不讲武德的宋军就是一顿砲击,将这位蒙古大将击杀在钓鱼城下。

其实,在这个时候,蒙古人就应该做出退军的决策。汪德臣原为大金巩昌总帅,投降蒙古后,一直是经营陇西、攻略四川的方面重将。此次东路军主力入川,汪德臣是真正的先锋大将。此次钓鱼城之战,汪德臣又是攻城战的绝对担当。这个人的战死,无异于夏侯渊命丧定军山。

但是,人从来不是理性的动物。蒙哥大汗已经上头,非要拔掉钓鱼城这根钉子。所以,蒙军攻势不减。

公元1259年,开庆元年七月,蒙将李进阻击不利,吕文德所部继续向钓鱼杀进发。

于是,大汗震怒。

蒙哥命令史天泽率军迎战宋军于黑石峡(今重庆北碚北),三战三捷,把宋军赶回重庆。

蒙军野战无敌、宋军无计可施。所以,针对钓鱼城的救援行动,只能制造声势,却无法输入力量。

但这一连串的举动,难免要动摇蒙古人的军心斗志。关键是钓鱼城太坚固,根本不需要救援。城中宋军不仅衣食无忧、战备充足,而且越战越勇、士气高昂。城外蒙军的境况却越来越糟。七月酷暑、尸横遍野,于是疾疫流行,蒙军战力大打折扣。

继六月份大将汪德臣殒命城下后,更糟糕的事情发生在了七月上旬,蒙哥大汗病了。虽然急送山寺休养,但还是不治身亡。钓鱼城之战,足足耗死了蒙古人的又一个一代天骄。上一次是成吉思汗,被西夏人耗死在中兴府之战。

大将殒命、大汗亡故,蒙古西路军即便再不情愿,也只能认输撤退。

西路军是蒙古人的真正主力。这一路失败就意味着整个第二次蒙宋战争全面失败。即便东路军和南路军势不可挡、势如破竹,也毫无意义。关键是大汗殒命。蒙古人必须重组自己的权力核心,也就是选出新的大汗。所以,不仅攻宋之战全面停止,就是蒙古人的第三次西征也得停止。蒙哥亡故,直接影响了整个欧亚大陆的战局。

十三世纪是属于蒙古人的世纪。在后半程,他们还要续写辉煌。但接下来的续写,除了刀剑和血,还有纸笔和墨。那劫后余生的南宋又该何去何从?南宋的文臣武将能不能再一次励精图治?南宋之亡,一半原因是蒙古的力量太强,一半原因是自己的操作太烂。