毛主席与彭德怀的对话,让42军从一个默默无闻的农垦部队摇身一变,成为抗美援朝中的“战神”。这支部队从缺乏经验到屡创辉煌,历经海防建设到现代化改革,见证了中国军队的非凡韧性和灵活转型,堪称“战斗力的代名词”。而其背后的战略眼光,更是深远影响了历史的走向。

在中国军事史上,有一支部队经历了从农田到战场的惊人转型,它就是赫赫有名的42军。这个原本被安排去黑龙江当农民的部队,如何走向抗美援朝的主战场,如何凭借着一次次的战斗成长为战神,成为了中国军队不屈不挠精神的象征。

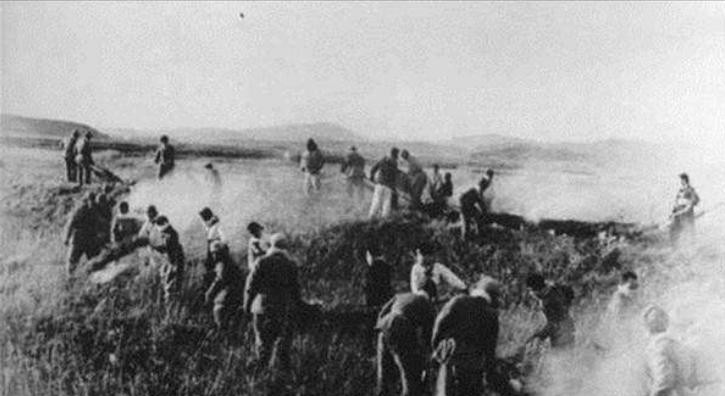

朝鲜战争爆发后,美军不但频繁侵犯中国东北,还不断威胁中国的安全。而在这关键时刻,42军被选中加入边防军,虽然缺乏实战经验,但他们迅速适应并投入战斗。42军不仅没让祖国失望,反而展现出极高的适应能力和强悍的战斗力,成为中国抗美援朝的中坚力量。

黄草岭战役的转折

毛主席对42军的高度评价,是这支部队成长的另一个关键因素。在与彭德怀元帅的对话中,毛主席明确表示:“这支部队不错,要把他们调回来”。从朝鲜战场到福建海防,毛主席的决策为42军指明了未来的战斗方向,这背后蕴藏着深远的战略眼光。

南下福建

在福建,42军不仅成功防守外敌,还发挥了出色的协同作战能力,与地方民兵一起,加强了海防防线的建设。通过一系列创新战术和协同作战的举措,42军为解放军的海防建设提供了宝贵的经验,成为军事与地方相互协作的典范。

海陆空立体防御

进入60年代,42军开始大规模推动现代化建设,成为解放军的先锋部队。通过新式武器的引进和先进战术的运用,42军进一步提升了作战能力,逐步发展成一支现代化、科技强军的部队,成为全军的标杆。

从农垦到抗美援朝的转型

42军能够在朝鲜战场上屡屡胜利,离不开其灵活的战术运用。无论是在高寒的北方作战,还是在复杂的海防战斗中,42军都能够迅速调整战术。比如,他们在朝鲜战场上运用的“三三制”战术,不仅提升了部队的生存能力,也展现了中国军队在战术上的革新思维。

毛主席的战略眼光

福建的海防战术应用,充分证明了42军的战斗力和灵活性。他们不仅能打陆战,还能应对复杂的海防作战。通过创新战术和有效的防御工事,42军成功抵挡了国民党军队的多次进攻,成为解放军海防建设的标杆。

从农垦到现代化的跨越

42军发明的“三三制”战术,突破了传统战术的局限,特别是在复杂的战场环境中,这种战术提高了部队的机动性和生存能力。这一创新,不仅改变了战斗的局面,也推动了整个解放军战术的发展。

集结战术与防御力量的结合

42军的成功,不仅依赖于兵员的优秀素质,还得益于他们战术的不断创新。部队在战斗中不断总结经验,改进战法,最终成为一支既能应对陆战,又能应对海防战的全能部队。

从农垦到战场,从艰苦的战斗到现代化的建设,42军的成长历程是中国军队不屈精神的缩影。他们在战争中创新战术,在和平时期推动现代化建设,始终为祖国的安全与发展提供保障。而这一切,都源自一个看似普通但充满传奇的部队,这正是革命精神的力量。