三国时期,诸葛亮组织得北伐是最出名的。

不过,受限于蜀汉羸弱的国力,诸葛亮北伐规模只能限制在10万以内。

相比之下,他的侄儿诸葛恪所组织的北伐,其规模就大得多了。诸葛恪北伐,征发国内20万之众,规模远大于叔父诸葛亮。

作为与曹冲并称的神童,诸葛恪的智力水平自不必说,又投入了如此庞大的力量。

可是,诸葛恪的北伐,却败得很惨很惨。

这是怎么回事呢?

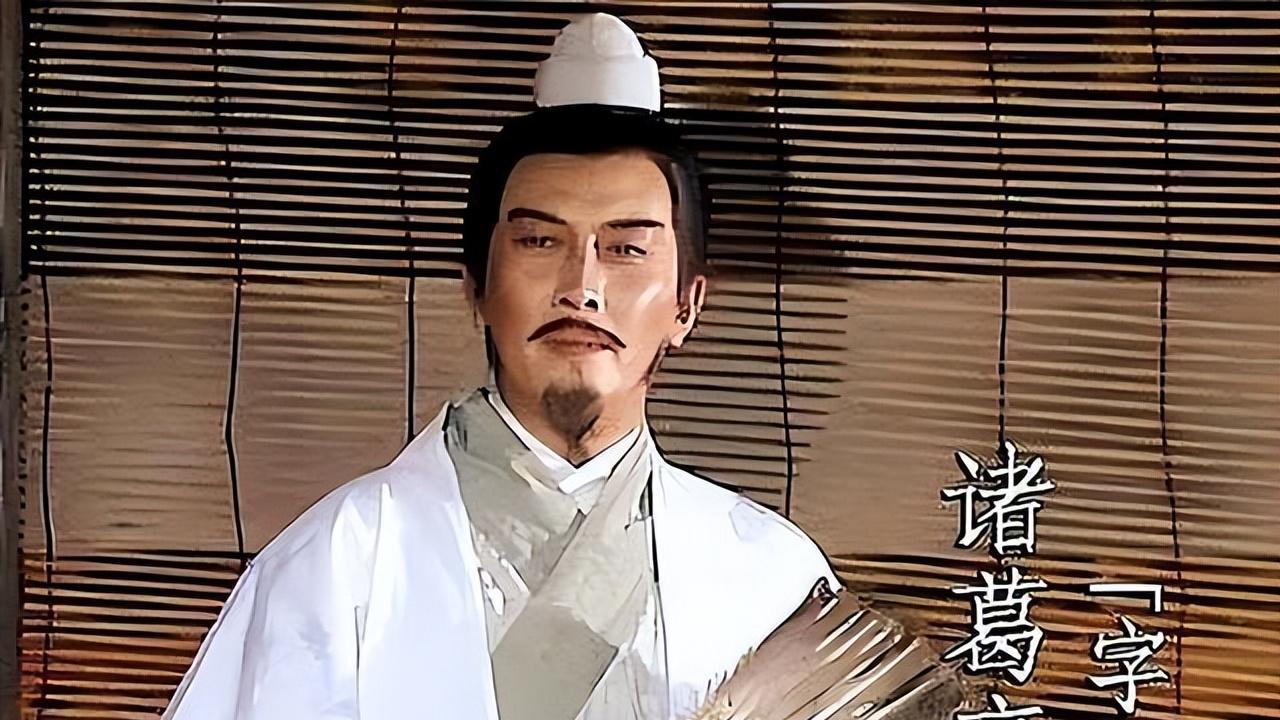

才智卓绝的诸葛恪汉末三国时期,人才辈出。

但是,说起智力水平明显高出一大截的,只有2个人:曹冲、诸葛恪。

“曹冲称象”,“诸葛恪之驴”,与“司马光砸缸”一起,长期以来都是我国最出名的神童故事。

当然,诸葛恪可不只是神童。

稍大后,他表现出的军政才能,也令人称奇。

丹阳山上的山越民,骁勇善战,但常常为祸,让东吴头疼了很多年。

诸葛恪自告奋勇,表示自己愿去丹阳,“三年可得精甲四万”。

孙权让其领丹阳守后,诸葛恪以武力围困+招抚之策,三年间,招抚山越民十余万,诸葛恪选得精锐四万,如其此前预计的一模一样。

其实,招抚山越民为兵,是东吴常见的募兵渠道。据统计,东吴以山越人为兵前后共得精兵十几万,占总兵力23万人的60%以上。

而诸葛恪此次“得甲士四万”,是其中成果最大的一次,甚至胜过陆逊。

诸葛恪在“不得与战”的情况下,安定国内的同时不战而增兵甲四万,确实表现出惊人的军事政治才能。

此后,诸葛恪又因其卓越才能而步步高升。

当时,诸葛恪每出一策,孙权就采纳,“中外翕然,人怀欢欣”,诸葛恪积累了很高的威望!

孙权去世前,“诏有司诸事一统于恪”,将除生杀大事外的一切权力都交给了诸葛恪!

其后,诸葛恪在东兴筑堤建城,魏军兵分三路来攻。

诸葛恪判断敌情后,决定集中兵力攻破其东兴一路,令丁奉、吕据等人为前部。

丁奉“雪中奋短兵”攻破魏军前屯,其余各部杀到后,奋力攻杀。

一战之下,魏军“死者数万”,被缴获的牛、马、骡、驴车各上千,资粮器械堆积如山。

此战后,诸葛恪因功进为丞相,荆、扬州牧,督中外诸军事,位极人臣。

由此可见,诸葛恪,确实是才智卓绝之人!

到此时,诸葛恪表现出的才智,不在其叔父诸葛亮之下,但东吴的国力远在蜀汉之上,诸葛恪若要北伐,应当是能有很多作为的。

诸葛恪对北伐前景的分析

与叔父诸葛亮一样,诸葛恪也是有心北伐之人。

早在诸葛恪当年在庐江皖口屯田时,诸葛恪就做了各种情况工作,表示要直袭寿春,但被孙权所劝阻。

在执东吴大权后,诸葛恪自然更要如叔父一般大举北伐了!

对于北伐,诸葛恪有自己独到的看法。

1、时不我待:此时不伐,以后很危险!

诸葛恪认为:曹魏早期经验丰富的兵士现在老了,而后生兵家子弟还没有成长起来,正是青黄不接之时;而东吴此时兵士正值壮年。

如果此时不抓紧时间北伐,过个十年,魏军士兵成长起来,兵力有是现在一倍,而我东吴士兵又老了,那时候就危险了!

要北伐,就要趁现在!

2、司马家父子此时指挥能力存在问题。

诸葛恪还认为,司马懿父子刚刚执掌大权,魏国的智谋之士还来不及为其所用。

因此,这个时候,曹魏的指挥能力存在问题,正是北伐之机!

于是,诸葛恪认为应当立即发起北伐!

分析有理有据,但失之片面诸葛恪的分析,总体上是有理有据的,但却暗藏了轻敌之意。

1、时不我待,需尽快北伐的总体判断无疑是正确的。

别的都不说,以魏国的人口基数和土地,大家都发展,随着时间推移,魏国的实力优势无疑是要更明显的。

何况,魏、吴皆以世兵制为主,世兵制之下,新老交替之时容易形成青黄不接的局面也是实际存在的。

东兴之战中,丁奉“雪中奋短兵”,以进攻的手段一举破魏,吴军在此时表现出的军事素养也确实高于魏军。所以,长期关注魏吴动态诸葛恪,此时的判断也应当是精准的。

应当尽快北伐,这是精当的判断。

2、对司马家的稳固性和指挥能力有所低估。

东兴之战时,司马师掌权,司马昭是征吴诸军的都督,为东吴所败。

战后,司马师兄弟主动承担了罪责,并将司马昭削去爵位。

因此,诸葛恪觉得司马家指挥能力不怎么样也是自然的。

而且,东吴常年比较头疼的对手,满宠、蒋济此时都已经去世,诸葛恪认为曹魏暂时没有新的智者相辅,似乎也是有理由的。

但是,仅仅因一战,就认为司马家尚缺乏智谋之士相助,指挥能力下降显然是过于轻率的。

3、分析角度虽精当,但失之片面。

诸葛恪仅仅只是从世兵交替、司马家新立的角度分析了问题,而不及其他。

这样的分析,失之片面,不但可能使决策本身发生错误,而且,也缺乏对国内的说服力,从而得不到广泛、坚定支持。

因此,很快,北伐尚未开始,问题就来了。

未出兵即失“人和”一直以来,东吴长期奉行“限江自保”的国策。

这倒不是孙权无四方之志。

自周瑜、鲁肃等淮泗人士去世后,江东政权逐渐“江东化”,江东大族具备决定性影响力。

对江东大族来说,大举北伐,大举征调,无疑会破坏其经济利益,因此,他们都反对大举北伐。

自然,没有任何悬念。诸葛恪提出北伐之意后,迅速遭到了同僚的一致反对。

群臣皆认为,应当“按兵养锐,观衅而动”。

诸葛恪遂做文章一篇,企图说服众人。

“若不早用之,端坐使老,复十数年,略当损半,而见子弟数不足言。若贼众一倍,而我兵损半,虽复使伊、管图之,未可如何。今不达远虑者,必以此言为迂。夫祸难未至而豫忧虑,此固众人之所迂也。及于难至,然后顿颡,虽有智者,又不能图。此乃古今所病,非独一时。昔吴始以伍员为迂,故难至而不可救。刘景升不能虑十年之后,故无以治其子孙。今恪无具臣之才,而受大吴萧、霍之任,智与众同思不经远,若不及今日为国斥境,俯仰年老,而仇敌更强。欲刎颈谢责,宁有补邪?今闻众人或以百姓尚贫,欲务闲息,此不右其虑其大危而其小勤者也。昔汉祖幸已自有三秦之地,何不闭关守险以自娱乐,空出攻楚,身被创痍,介胄生虮虱,将士厌困苦,岂甘锋刃而忘安宁哉?虑于长久不得两存者耳!每览荆邯说公孙述以进取之图,近风家叔父表陈与贼争竞之计,未尝不喟然叹息也。夙夜反侧,所虑如此,故聊疏愚言,以达二三君子之末。若一朝陨殁志画不立,贵令来世知我所忧,可思于后。——《三国志.诸葛恪传》

文章中,除了阐述前面所说的内容外,又引用古今之事,指出坐守江东以图安是没有前景的,再次阐述了必须北伐之意。

然而,姑且不说此文是否有足够的说服力,如此大事,岂是一篇文章就能说服的呢?

因此,“余皆以为恪此论必皆为辞”,认为诸葛恪是强词夺理,只是搞辩论辩不过诸葛恪而以,所以也就不说什么了。

但是,人家不说什么,不代表内心就支持你。

而诸葛恪的急躁,又加剧了“人和”的破坏!

253年三月,诸葛恪征调州郡兵20万,百姓骚动,诸葛恪渐失人心!

其实,孙权时期,也曾有过征发10几万大军北伐的事情(如234年“三道攻魏”),没有发生过这样的问题!

显然,诸葛恪此次征调,引发百姓骚动,不完全是规模大了一点的问题,而是因为:三月,春耕之时!

东吴军户,虽然不是征兵制下的自耕农,但自己要承担生产任务的!

春耕时大举征兵,是“违农时”,人为破坏了生产秩序!

如此,未战,即失“人和”。

布局之失:有韩信之志而无韩信之才253年五月,诸葛恪出兵,耀兵淮南,围攻合肥新城。

诸葛恪之意,是企图引魏军来救,围城打援。

看来,诸葛恪的方略,还是建立在他的两个基本判断上:1、魏军此时战斗力下滑;2、司马家战役指挥能力不足。

然而,诸葛恪到底还是低估了司马家及其党羽的谋略能力。

奉命督20万大军去解围的司马孚表示:进攻方是要耗费大量人力物力的!所以,咱们不必急着去救,让他们耗一耗再去!

司马昭的中书令虞松也指出:诸葛恪投入全部精锐,本足以暴师,但却坐守新城,不过是企图引我们一战嘛!不如然让他们先打一打,师老兵疲,势必退兵!

如此,魏军迟迟不去,诸葛恪围城打援的计划落空了!

围城打援的企图,也就变成了攻坚战!

我们知道,吴军最不擅长的,就是攻坚战!

而诸葛恪所围的合肥新城,又是曹魏专门为防御所建的,城小而坚,是一个专业化的军事堡垒!

如此,战事一开,诸葛恪就带领吴军开始了“以短击长”,陷入被动!

北伐前,诸葛恪特意提出刘邦、韩信“还定三秦”来激励全国。

然而,“还定三秦”时。刘邦、韩信“明修栈道,暗度陈仓”,一开局就掌握主动,牢牢把握战局的发展。

而诸葛恪却开局就陷入被动···

诸葛恪,到底是有韩信之志而无韩信之才!

攻城之失:失良机围城打援不成,那就攻城打援!

如果真能打下合肥新城,破坏魏军这一军事据点,诸葛恪仍不失功。

诸葛恪起土山急攻,打了90多天,终于就要打下来了。

此时,新城内只有张特所率的3000兵,生病和战死者过半,已经难以抵抗!

于是,张特喊话:我们愿意投降呀!但是,我们的家属还在国内呀!以曹魏的军法,被围百日而援兵不至,投降的话家属可以不被连坐。现在九十多天了,能不能缓个几天,等到百日我们出来投降?

诸葛恪···居然答应了。

于是,张特连夜毁屋取材,补城缺口,筑成两重!

次日,张特告诉吴人:我但有斗死耳!

吴军大怒,再猛攻,但昼夜猛攻,已不能下!

吴军攻城艰难,眼瞅着要打下,却因一个简单的谎言而停了下来!

以诸葛恪之智,如此简单的谎言,本应无论如何都是不可能上当的。

想来,应该是吴军连日攻城,疲惫不堪、死伤惨重,见敌有降意,生侥幸取巧之心吧!

但是,越在关键时刻,越需要坚持最后五分钟的斗志,越不能给敌人喘息之机!

诸葛恪上了如此简单的当,想来不是智力不足,不过是缺乏坚强意志罢了!

性情之失:有诸葛亮之志而无诸葛亮之性情当初,诸葛恪的叔父诸葛亮攻陈仓,知不能克,迅速退军。

不甘心是自然的情感,谁也不甘心。

但是,事已至此,承认现实,及时纠错,才是唯一正确的选择。

诸葛恪的选择,却是如鸵鸟一般的逃避现实!

当时,吴军疲惫且饮水不洁,腹泻,脚肿,病患很多。

诸葛恪却认为报告者在扰乱军心,几乎杀了报告者。

由此,再没有人向他说真话了···

其实,这个时候,报告人说的是不是真话,诸葛恪下去看一看就一清二楚了。

之所以不看,之所以迁怒于报信者,无非是不愿意承认失败而已!

诸葛恪心知失策,愤怒形于色!

将军朱异与其意见不一,他竟然吧人家兵权夺了!

都尉蔡林屡献计,皆不被采纳,一怒之下,去投奔魏国,将吴军情况全部泄露!

魏军在侦察核实后,下令援兵前进!

如此,前有坚城不能下,后有敌援兵靠近,手里的兵马疲惫不堪,诸葛恪只好退兵。

退兵后,诸葛恪仍然驻于浔阳,有再战之意。

再战就再战吧···问题是,将士疲惫多病,怨声载道,诸葛恪却怡然自得,不作安抚!

直到朝廷一道道诏书催促,诸葛恪才慢悠悠回军!

由此,吴人对诸葛恪十分怨恨!但是···诸葛恪却毫无察觉!

不久,诸葛恪被诱入宫,遇害!

屈辱的惨败!诸葛恪北伐,征调20万大军,引起了国中骚动,不可谓不尽力。

但是,其结局却是屈辱而惨烈的!

1、征调20万大军,倾尽国力北伐,连魏军主力都没有遇到,就因攻3000人的城而失利!

可以说,东吴是拼尽,甚至透支了国力,但对曹魏的打击却是微乎其微的!

其中,自小有神童之称的诸葛恪,还被名不见经传的张特一个简单的谎言所欺骗,可谓是奇耻大辱!

2、东吴付出了惨痛代价!

吴军损失十分惨重,退兵时士兵伤的病的,一路都是,有的倒毙在坑沟里,有的被俘虏,活的哀,死的痛,大大小小呼天喊地,一片惨状!

3、诸葛恪被彻底终结!

北伐前,“众莫不悦。恪每出入,百姓延颈思见其状”,诸葛恪是东吴的全民偶像,不仅拥有尊贵的地位还拥有崇高的威望!

但是,一次北伐,使诸葛恪成为东吴的全民公敌,更使诸葛恪的政治生命、肉体生命,全部终结!

诸葛恪死,被夷三族···

其屈辱、惨痛,吴蜀历次,没有可以与诸葛恪北伐相比的!

惨败之因诸葛恪自小有神童之称,统军治政,一直很高明,可谓才智卓绝。

东吴的国力,远远胜过蜀汉,配上其卓越才智,本是可以大有作为的。

但是,结局确实如此屈辱、惨痛,其教训是深刻的。

1、片面看到魏吴差距,低估东吴自己的问题。

诸葛恪仅仅从世兵更替的角度看待吴魏之间的差距,毫无疑问是片面的。

诸葛恪看到了曹魏面临的问题,却没有深刻洞察东吴自身也面临严重的问题。

东吴江东大族出于自己的利益考虑,一直不支持大举北伐。

所以,诸葛恪要北伐,首先就要耐心地,花费大量工作去统一意见!

但是,诸葛恪自负其雄辩之才,企图仅仅靠一篇文章就统一意见,这怎么可能呢?

在这种前提下,诸葛恪备战准备又十分急躁!

大举征发州郡兵马20万,本就是很大的事情,却选在三月进行,误春耕,破坏生产秩序,自然引发百姓骚动,也自然会影响士气!

2、战略大而无当,作战方针缺乏多手准备,缺乏针对性准备。

诸葛恪北伐,以韩信“还定三秦”激励。

但是,诸葛恪可没有“暗度陈仓”之类的神来之笔,毫无新意,又一次扑向了孙权一辈子都打不下的合肥···

诸葛恪企图围攻合肥新城,引魏军主力在淮南决战。

但是,当魏军没有按照诸葛恪的设想乖乖来援时,诸葛恪就没有预备方案了,唯有顿兵攻打军事堡垒合肥新城!

如此,魏军一面以极少兵力极大程度损耗吴军,一面以主力在旁待机,战役主动权已经完全被魏军所掌握了!

而从具体作战过程看,诸葛恪完全是没有针对性准备的!

从史料看,吴军此次作战,影响最大的不是攻城伤亡,而是流行病!

而这个流行病,本是诸葛恪应该能有所预备的!

诸葛恪此次攻合肥,从五月开始,到七月结束,整场作战都是在暑期。

234年孙权攻合肥新城时的教训已经表明:江东子弟暑期攻合肥,容易产生流行病!

倘若吸收孙权的教训,预先做好准备,吴军可以先行准备,通过各种手段避免或缓解。

但是,诸葛恪不但没有这么做,反而在流行病发起来以后还认为报信者在撒谎!

可以说,北伐,诸葛恪不但物资没有准备好,连头脑也没有准备好!

3、性情问题严重,导致不可控的后果。

胜败乃兵家常事,攻之不克,及时退兵,还可来日再战。

最重要是尊重现实!

但是,诸葛恪却刚愎自用,不但拒绝及时退兵纠错,反而愤怒形于色,迁怒于人!

尤其是剥夺朱异兵权,更是心智不成熟的表现!

当时,朱桓、朱异父子,是江东大族中,唯一积极主张北伐的!

你和朱异关系闹得这么僵,还有谁认你诸葛恪的北伐呢!诸葛恪可谓是在江东大族中失去了最后的支持者!

到吴军退却后,不安抚三军,不主动请罪,反而怡然自得,甚至有再战之意···

你不把士兵当人看,士兵何以把你当人看!

失民心,失大族之心,再失军心,诸葛恪的政治生命,也就到头了!

诸葛恪,自小为神童,初入仕途时,诸葛亮就指出:我这个侄儿性情疏漏。

诸葛恪因为才智而被孙权重用时,陆逊指出:诸葛恪气势侵凌下人,藐视下属,性情不足!

也就是说,诸葛恪虽自小为神童,才智卓绝,但是,却身上也有严重的问题,不具备担负一国之任的雄才和性情。

所以,其北伐,结局屈辱而悲惨,也是自然之事吧···

尚能饭否

诸葛瑾:诸葛恪不行。诸葛亮:诸葛恪不行。陆逊:我信。孙权:我不信。诸葛恪卒。