历史上一个朝代的改革变迁会造成多么惨烈的后果。公元528年的一个春天,2000多名位高权重的王公大臣被铁骑包围在黄河岸边,望着波涛汹涌的河水,无一不面露绝望。一时间,刀劈俯砍,飞矢交加,尸横遍野。黄河变成了血河,2000多人无一生还。

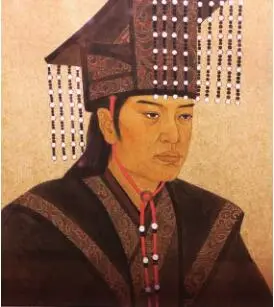

发生在1500年前的这一幕,对于一个王朝来讲,绝对是灭顶之灾。而造成这场灾难发生的原因,就要从历史上被人称道的北魏孝文帝改革说起。北魏的前身是北方的游牧民族鲜卑族,自东汉以来就经常与汉人接触,后来逐渐崛起,建立了政权,改国号为魏,统一北方,与南朝隔江而治,史称北魏。孝文帝拓跋宏生于北魏当时的首都平城子。

当时的北魏实行子贵母死制度,为了防止后宫干政,所有皇位继承人的生母都会被立即处死,拓跋宏的生母李夫人也不例外。所以拓跋宏自幼便由祖母冯太后一手抚养成人。但也正是这个冯太后,对日后孝文帝的改革产生了重要的影响。冯太后的祖父冯跋为16国北燕的建立者。

身为汉人的冯太后认为,北魏要想长治久安,唯一的出路就是汉化,所以冯太后从秀安排拓跋宏接受了严格的儒家教育,积累了丰富的治国经验,这些都为以后的改革大业奠定了坚实的基础。公元471年,年轻的文帝禅位于五岁的太子拓跋宏,其养母冯氏以太皇太后的身份临朝听政。冯太后的政治眼光和一流的治理能力。也成功地拉开了北魏中期汉化改革的序幕。

公元483年,拓跋宏颁发诏令,禁止了鲜卑族同姓通婚的习俗。为了改变北魏官员的收入主要靠赏赐、掠夺和贪污受贿的现状,拓跋宏仿效中原政权,定期给官员们发放俸禄,开始推行军田令和三掌制,无论官民平摊税赋,农民重新得到土地,国库日益充盈。具有丰富政治经验的冯太后也游刃有余的维护着与鲜卑守旧派之间的平衡。一场汉化运动正在迅猛的进行着。

掌控北魏政权20余年之久的冯太后病逝后,24岁的拓跋宏开始独自挑起改革的重担。拓跋洪停止了一切庆祝动和车马仪仗,禁绝酒色,维持了三年扶桑的基本礼仪,以此来昭告天下。这个鲜卑人创立的王朝,将以中原的。孝作为立国之本,真正的成为华夏文明的传承者。他模仿汉族王朝的礼仪,做明堂,建太庙,祭祀三皇五帝。

北魏要与曾经的草原游牧民族之间画上一个明确的界限,但想要实现这个理想,拓跋洪下一步还需要进行一个更为大胆的改变,这个决定甚至会造成他政权的颠覆。北魏长期多于平城,也就是今天的山西省大同市。平城天北地寒,风沙长起,六月都能飞雪,地理位置十分不利于北魏对整个中原地区的统治。要放开手脚,实行汉化政策,就必须离开平城这个鲜卑贵族、守旧派集中的地方。

但迁都并不是一件容易的事,势必会出动一部分勋贵和官民的利益,必然遭到他们的强烈反对。深知这一点的孝文帝不惜使用诈术,自导自演了一出。苦肉计在三年扶桑期满后,拓跋宏通过占卜卦象,收服群臣,挥兵南下,亲率百万大军和文武群臣从平城出发,南征骁骑政权。

经过一个多月的行军,他们到达了魏晋旧都洛阳,连绵的阴雨让大臣们痛苦不堪。任成王拓跋城带领群臣冒死觐谏,要求停止南征。拓跋宏欲擒故纵,由最初的拒绝到后来的让步,他让所有人做出选择,要么继续南下,要么迁都洛阳。

北魏此时距开国已有107年,漫长的岁月使贵族们早已习惯于享乐的生活,他们虽不愿迁都,但更怕南伐,身心疲惫的群臣最终选择了后者。迁都洛阳的事就这样决定了,这才是拓跋洪此次南征的真正目的。

但鲜卑人的习俗是编发左衽,多数人不会说汉语,这些都不符合中原的习俗,且新迁之民出来洛阳缺少房屋、粮食,也不善农业,人心恋旧。面对这些问题,孝文帝着手改革鲜卑旧俗,他再次下诏,要求朝臣一律使用汉语,违反者立即免除官职。

为了彻底汉化,30岁的拓跋宏下令鲜卑贵族全部改为汉姓,其中皇族拓跋氏改姓为袁,拓跋弘从此改名为袁弘。然而就在这一年,太子拓跋寻在守旧贵族的教唆下,杀害了自己的汉人老师,意欲率领军队返回平城。盛怒之下的拓跋洪废除了太子的身份,并将其赐死。由此可见拓跋宏推动汉化的决心。

除此之外,拓跋宏还把受到彻底破坏的士大夫门第制度恢复大定性族在本来等级收括的鲜卑人的社会结构中,相硬的制造出了新的门第,根据姓族等级高低,给鲜卑贵族授予不同的官位,给予不同的特权。除鲜卑八姓、汉武姓及附属于他们的族之外,其他庶姓皆被排除在门阀之外,朝廷官职永远被世家子弟所掌握。庶姓生下来就被统治,纵有极大的学识和才能,也只能当低级职员,不能升迁。

这对尚无文化积淀可言的鲜卑贵族来说,无疑是给了他们滋生腐化的肥沃土壤。有头脑的一些大臣曾为此跟孝文帝争论,但他坚持原则,朝廷用人,直问门第,不问才能。孝文帝的这一错误选择,日后造成了北魏内部的严重分裂,为后来北魏陷入内乱直至灭亡而埋下了最大的隐患。

公元497年,拓跋宏趁南齐内乱,亲率大军20万南征。次年秋天,南齐皇帝驾崩,拓跋弘下诏称礼部伐丧,引兵而还。499年,孝文帝又一次御驾南征途中旧病复发。最终在返回洛阳的路上去世,享年33岁。

孝文帝去世后,仅仅过了25年,北魏边镇鲜卑军事集团就发动了反汉化的运动。原来,在北魏立国后,沿着故都平城以北的长城防线,建有六个军镇,这六镇扼守平城出塞的要道,战略位置十分重要。因此,六镇设立以来,北魏王朝十分重视其防务,六镇军人立功嘉奖丰厚,享有升迁特权,吸引了不少子弟前往塞上建功立业。可以说,是北魏六镇支撑着北魏王朝的赫赫武功。

为了洛阳及南下作战,在北线无战事的情况下,北魏朝廷将原本不属于六镇的部分精兵强将向南调,新征的士兵也很少再补充六镇,导致六镇防务日益衰败。孝文帝的改革又推行汉化,由于地处偏远,孝文帝的汉化政策对六镇影响不大,而洛阳周围的汉化力度很强大。

与此同时,孝文帝南迁后的北魏王朝日益腐朽,贪图享受,皇室内部争权夺利,官僚贵族贪污腐化。终于在公元523年,柔然汉国趁机复兴,率兵偷袭六镇,六镇本来就衰败无力,无力抵抗,损失惨重。在这个刺激下,爆发了匈奴人破六,韩拔陵领导的六镇大起义。高欢就从这个时候看到了机会。

同样在六阵旗的刺激下,契胡、豪祖尔诸戎趁乱崛起,以镇压六镇起义起家,掌控了北魏大权。最后而诸氏覆灭,便宜了高欢、宇文泰。东西魏分立,北魏灭亡,拓跋子孙沦为傀儡。孝文帝改革的措施过于剧烈和彻底,顾此失彼,而孝文帝之后的继任者也没能继续调整和完善改革措施,导致北魏政权走向衰弱。