每个老北京人心中,城墙不仅是一道风景,更是一段历史的见证。

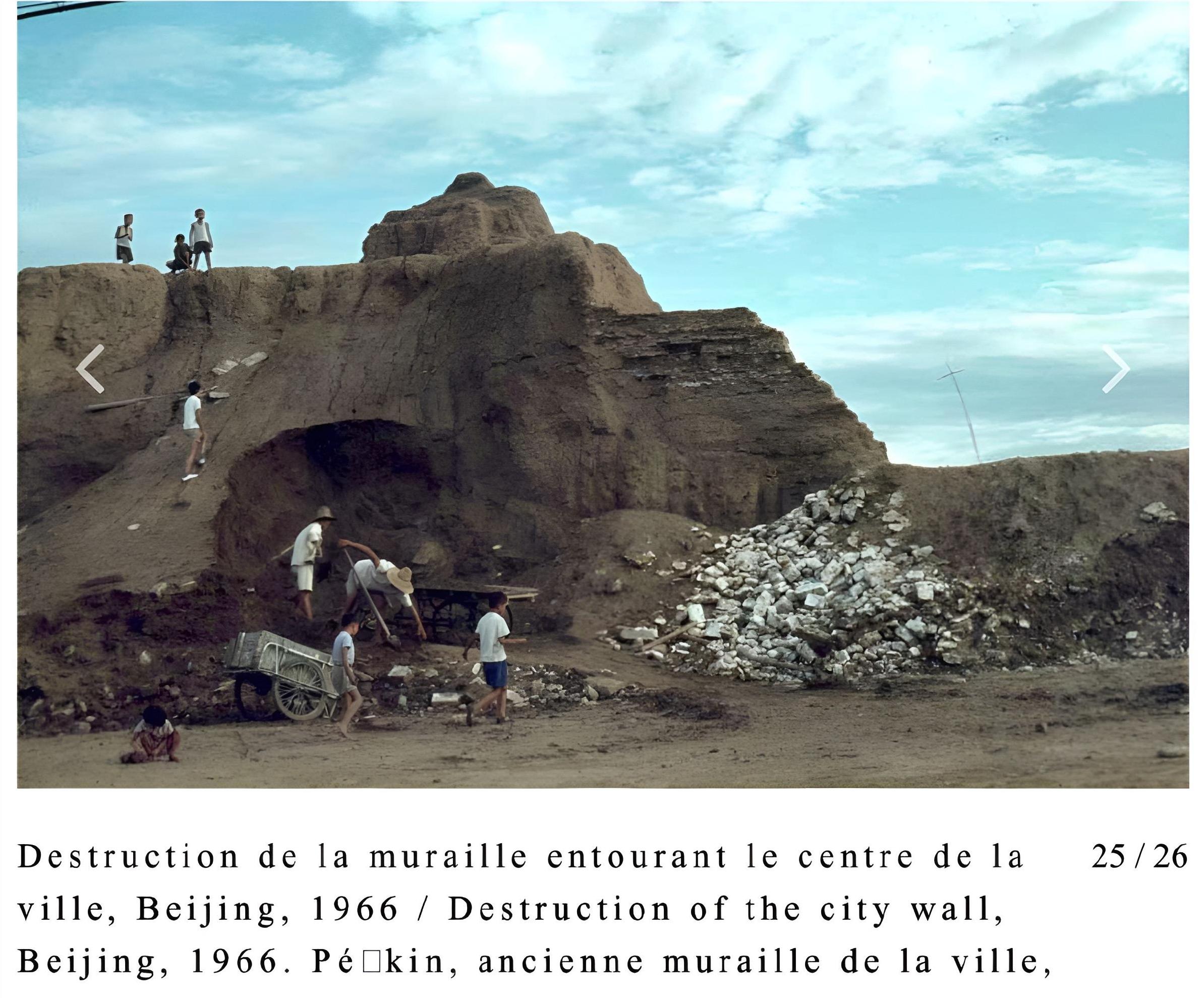

当初那些高大的城墙,如今大多已不复存在。

可是,你知道么,1910年代,一位德国摄影师用镜头记录下了这些城墙的风采。

今天,我们通过这些照片,来看看那些曾经被称为北京城市标志的城楼究竟有多雄伟。

钟楼,位于北京的中心地带,初建于元朝至元九年。

那个时候,它是整个北京的报时中心。

每日清晨和傍晚,按照惯例,钟楼上都会传来钟声,为全城的人们报时。

这座高大的建筑在几次火灾中屡次倒下,但每次都重新站了起来。

清乾隆十年,乾隆帝下令重建钟楼,经过两年的努力,钟楼才再次伫立在市民眼前,继续担任着报时的职责。

虽然1924年溥仪退位后,钟楼的报时功能被废止,但钟楼一直留在老北京人的记忆中。

它提醒我们,这座城市的每一分一秒,都记录着无数人的生活点滴。

内城东南角楼,可谓北京城墙的精华部分。

它首次建于明正统元年,经历了多次翻修和重建,才有了今天我们看到的样子。

站在这座古老的建筑前,仿佛能穿越时空,回到那个战火纷飞的年代。

建设这座角楼不仅仅是为了防御,也是古代建筑工艺的极致体现。

即使是在战后,只要局部受到损坏,都及时会得到修缮。

在1981年和1982年,角楼经历了大规模的维修和保护,最终被列为全国重点文物保护单位。

这座建筑不是简单的砖块堆砌,而是古代匠人智慧的结晶。

正阳门,作为元大都南面的正门,一直是北京城的象征之一。

建于1272年的丽正门是正阳门的前身,历经风雨,它的名字变成了现在大家熟知的正阳门。

它不仅仅是一座门,更是一个时代的象征。

1359年,元顺帝下诏修筑瓮城和吊桥,就是为了进一步加强正阳门的防御功能。

据说,修建瓮城的时候动用了大量人力,用时不长,但工艺要求极高。

明正统四年竖立的五牌楼,则是正阳门前那一道独特的风景线。

它在1955年,因为影响交通被拆除。

好在2008年,五牌楼根据历史记载和老照片,在原址被重新复建。

这不仅是对历史遗迹的复原,更是赋予了人们一次历史的重温之旅。

永定门和中华门的时代变迁永定门作为外城正门,见证过许多重要的历史事件。

明初嘉靖年间,为了加强城防,永定门顺应时代潮流新建而成。

作为外城的正门,它格外重要。

后在1957年,由于交通发展需要,城楼及箭楼被拆除。

新中国成立后的2004年,永定门开始复建,并在2005年展示于世。

这座复建的城门,带给现代人一种历史的震撼。

中华门则是皇城的正南门,最初叫大明门,1644年改名为大清门。

辛亥革命后,中华门是民国时期的产物。

1954年的拆除,天安门广场的扩建,以及再也无法重现的苏联专家的建议,都成为这座国门不复存在的历史痕迹。

曾经的那些争议,如今站在一堆残骸面前,或许有些许的感慨,但随着时代的变迁,再多的无奈也已化为尘土。

结尾感悟每一座拆除的城楼,并不仅仅是一堆建筑材料。

它们承载着一代代人的记忆和情感。

正如建筑学家吴良镛所言:“拆除的不仅是砖石城墙,更是一个民族对历史的敬畏之心。”随着现代化进程的加速,我们有时难免会忽略那些在历史长河中闪烁的旧物。

而这些老照片和镜头中的记录,给我们提供了回首思考的机会。

今天我们重谈那些消失在时光中的城墙,有感于那些无法复原的悠久记忆。

无论是钟楼的钟声还是角楼的雄伟,都在告诉我们,北京的历史是如此厚重而生动。

现代化不是彻底抛弃过去,而是在保护中前进。

也许,当我们漫步在复建的城楼下,或许在不远的未来,历史的痕迹将会让这座城市更加富有生命力和灵魂。

这是对老城楼最好的怀念,也是对未来最好的馈赠。