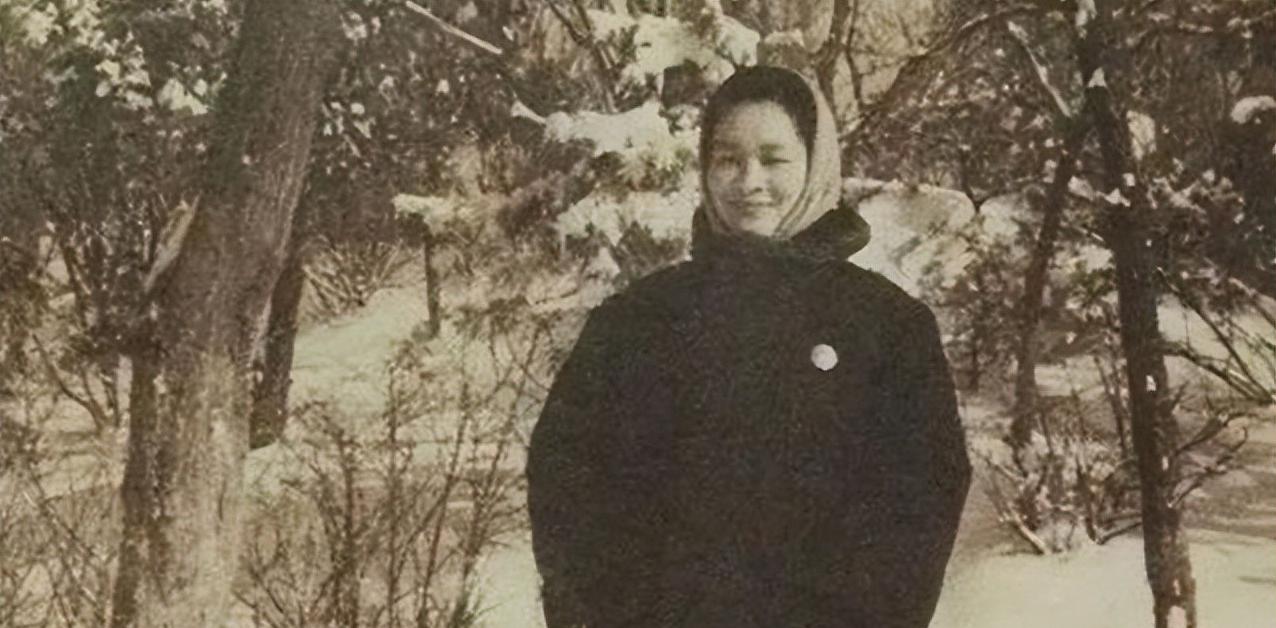

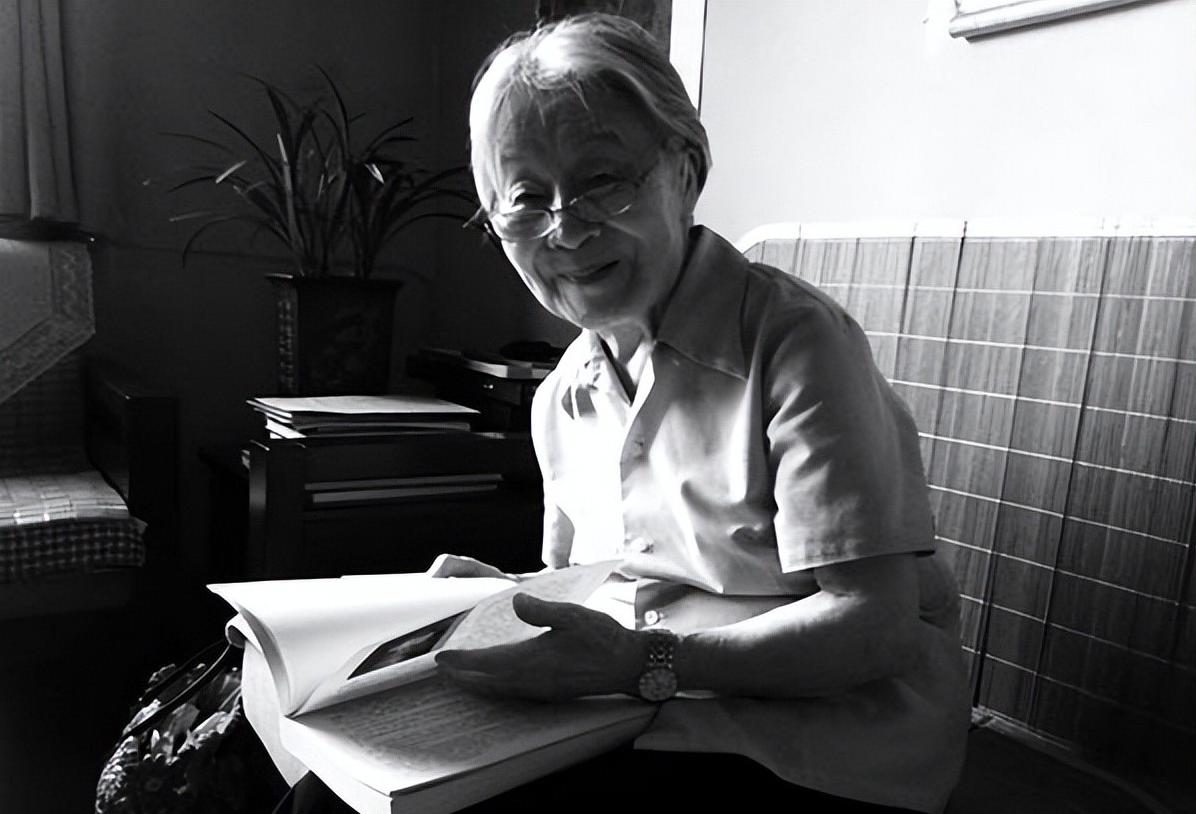

在一个安静的午后,书桌前的杨绛正翻着一本泛黄的书,窗外的阳光透过缝隙落在她身上。

很少有人真正意识到,眼前这位白发苍苍的老人独自度过了18年,没有丈夫,没有女儿,几乎是一位“孤独”的书女。

但这些年来,她以平和的方式面对生活的起起伏伏,当其他人纷纷追求财富和地位时,杨绛却选择捐出所有财产。

是什么支撑她穿越岁月的风雨,活得如此淡然?

跨越三个时代的传奇人生杨绛的生命旅程从清朝穿越至新中国,仿佛一本厚重的历史书。

她的文学之路充满了智慧和坚韧。

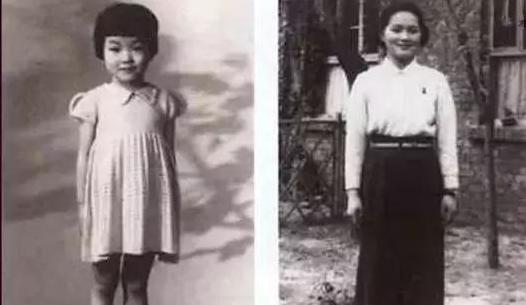

出生在书香门第,她从小便爱读书,沉浸在字里行间。

她不仅仅是钱钟书的妻子,更是一位独立的女性学者。

翻译外国名著、创作小说,她的书架上永远不缺书和手稿。

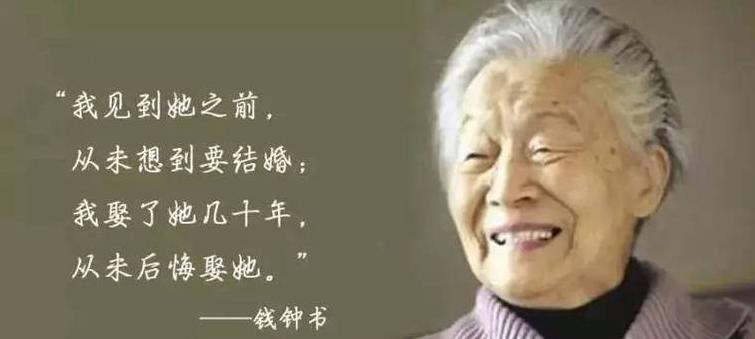

与钱钟书的结合是在文学的渊源中发生的。

两人的书话从未停歇,他们的家中总是充满讨论和争论。

1937年,女儿钱媛的出生让这一经典组合增添了另一层家庭的乐趣,三个文人家庭的讨论声在小房子里回响,让生活显得格外充实。

家庭幸福与不幸的交织幸福的日子并没有持续太久。

钱媛成长为聪明、倔强的姑娘,却遭遇了情感的重创。

她的第一段感情因男友的去世而灰飞烟灭。

对父母而言,帮助女儿渡过难关是一份沉重的责任,尽管他们无能为力改变命运。

嫁给杨伟成后,钱媛尝试着奔赴新的生活,这位继父和他的两个孩子成为新的家人。

因过去伤痛,她心门始终没有完全打开。

纸面上的幸福无法填补她心中的伤痕。

晚年,杨绛的日子里似乎只剩下了书和手稿。

孤独、平静,但绝不荒芜。

杨绛用一支笔回顾那些珍贵的岁月,《我们仨》成为她情感寄托的载体。

通过文字,她仿佛又能与亲人相聚。

在她身边,一堆堆书稿和翻译作品是她一生的劳动成果。

在生活的尾声,她却决定将它们赠与学校和国家。

她多次坦言,这些东西是她和钱钟书的心血,应该有一个好归属。

她放下了对物质的执着,选择用自己的方式回馈社会。

对于杨绛来说,失去两位重要的亲人无疑是巨大的打击。

这位老人并没有选择沉溺于痛苦。

她用文字抚慰心灵,并借此宣告:活着的人必须前行。

她逐一整理书稿,决定它们的去处。

每天,她都在书桌前忙碌着,似乎在与过去的居所和欢声笑语重新建立连接。

杨绛的故事让人感叹:生命中的孤寂是无法避免的,但我们可以选择如何面对。

那些难熬的日子,她用不屈的意志渡过,并让后人看到了人与书的深挚情感。

杨绛的一生不仅仅是文学的奋斗和家庭的责任,更是一种淡然而坚定的生活方式。

无论经历了多少磨难,她始终保有开放的心态和简单的内心世界。

她选择了捐献,不是因为财物的轻易,而是对社会的回馈与对心灵的解脱。

或许我们每个人都可以从她的故事中获得启发:在复杂的世界中,淡然是一种力量,一种智慧,一种对生命的领悟。

杨绛用一生的时间告诉我们:生活可以简静,幸福可以纯粹,爱可以永恒。

愿我们都能在忙碌的日子里找到心灵的宁静与温暖。