你有没有过这样的经历?突然之间,手指像中了魔法一样开始发麻,或者脚背传来一阵阵蚂蚁在爬的感觉。

你以为是坐姿不对、睡姿压到了神经,休息一下就没事了。

结果,过了好几天,那股麻劲儿还是阴魂不散。

很多人都忽视了身体发麻的警告信号,觉得这只是小毛病,没啥大不了的。

但你知道吗?有些看似“无关痛痒”的发麻,其实可能是大病的前奏,甚至是身体已经亮起了“红灯”。

今天我们就来聊聊这个看似不起眼的问题——身体发麻,尤其是五个关键部位的发麻,有可能是重病的先兆。

先来说说最常见的一个情况——手指发麻。

很多人起床后发现手指麻木,第一反应是“睡姿不对”,觉得压了一晚上,血液循环没跟上。

但问题是,这种麻木如果经常出现,尤其是半夜被麻醒,甚至影响到拇指、食指和中指,那你可得小心了。这种情况,很可能是“腕管综合征”。

简单来说,就是控制手指的正中神经在手腕处被压迫了。

根据2023年中国康复医学会神经电生理分会发布的临床数据,腕管综合征在办公室白领、长期使用电脑键盘的人群中发病率高达12%。而女性发病率是男性的两倍,尤其是中老年女性。

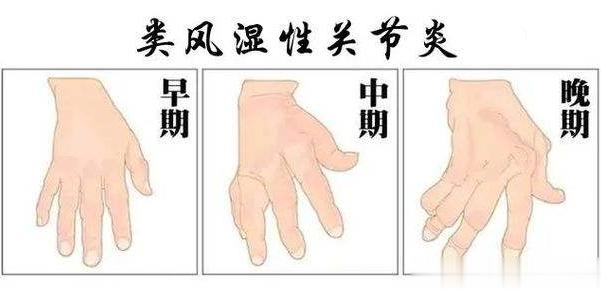

这种病早期可能只是麻木,到了中期就是烧灼感、刺痛,晚期甚至会导致肌肉萎缩,手指抓握无力。

很多人觉得这病不严重,但其实如果不及时干预,神经受损是不可逆的,等你想重拾“灵活的双手”时,可能已经太晚了。

再说脚背发麻。

有人走着走着,忽然感觉脚底发麻,好像踩在电网上。尤其是糖尿病患者,更要警惕这个信号。

糖尿病引起的周围神经病变是非常常见的并发症之一。你可能不疼不痒,但脚趾、脚背、脚底的麻木其实是在告诉你——神经已经“坏掉”了!

根据2022年《中华糖尿病杂志》的统计数据,中国糖尿病患者中,约有50%在患病5年后会出现不同程度的神经病变,而脚部麻木正是最早出现的症状之一。如果你是糖尿病患者,脚部经常发麻却不当回事,那就等于在玩“神经俄罗斯轮盘”。

一旦神经彻底坏死,最严重的后果就是糖尿病足,甚至面临截肢风险。

第三个让人忽视却危险的地方,是脸部发麻。

你有没有过一边脸突然麻了,嘴角感觉不灵活,说话有点含糊?这种情况,可能是中风的前兆。

尤其是如果麻木只发生在一侧,还伴有嘴角歪斜、流口水、语言不清等症状,那就非常危险了。

北京协和医院神经内科2023年发布的一项研究指出,约有30%的轻型脑卒中患者,最初的表现就是面部或肢体的一侧麻木。由于症状轻微,很多人没当回事,结果几天后就发生了真正的脑卒中。

研究还发现,面瘫和中风引起的面部发麻症状极为相似,但区别在于中风往往还伴有意识模糊、肢体无力等症状。

如果你脸部突然发麻,一定不要“等一等、看一看”,而是要立即就医,因为你可能只有“黄金三小时”来阻止中风的进一步发展。

还有一个让人意想不到的麻木部位——舌头。

是的,你没听错,舌头发麻也是身体在报警。很多人以为是吃了辣的、烫的,或者是食物过敏。

但如果你发现舌头持续麻木,甚至说话含糊不清、吞咽困难,那就要考虑神经系统疾病的可能性。

医学上有一种病叫多发性硬化,是一种中枢神经系统的自身免疫性疾病。

它的早期症状就包括舌头或口腔一侧发麻、视力模糊、手脚无力等。根据《中华神经科杂志》2023年的回顾性研究分析,在我国多发性硬化患者中,有23%的人以口腔异感或舌部发麻为首发症状。

但由于这种病早期症状分散、不典型,常常被误诊为口腔溃疡、牙病或过敏。

你可以想象一个场景:明明是中枢神经系统的问题,结果你跑去拔了颗牙,病情却在悄悄恶化。

这听起来就像悬疑剧,但却是真实发生在不少患者身上的故事。

最后一个部位,是我们最容易忽视也最关键的——背部发麻。

尤其是上背部靠近肩胛骨的位置,或者是脊柱附近那种“发凉发麻”的感觉。

如果你经常觉得背后像有电流走过,又找不到明显的压迫或受伤原因,那可能是脊髓出了问题。

临床上,颈椎病、脊髓型压迫、甚至早期肿瘤都可能表现为背部麻木。

上海华山医院的一项临床研究显示,在脊髓型颈椎病患者中,超过40%的人在确诊前的主要症状是“肩部发麻”或“背部发麻”,而非我们熟知的“脖子痛”或“活动受限”。

更严重的是,有些癌症,比如肺癌、乳腺癌等,在转移到脊柱时,也可能以背部麻木为首发症状。

很多患者直到出现行走困难、四肢无力,才意识到问题的严重性。

说到这里,你会发现,身体“发麻”并不是一件小事。它可能是神经出了问题,可能是血糖在作怪,也可能是中风、肿瘤、甚至免疫系统在悄悄“背叛”你。

问题是,我们大多数人习惯了忍一忍、拖一拖,等到病情恶化才后悔莫及。

你可能会问,那我怎么知道自己的发麻是不是“病在膏肓”?其实很简单:

第一,看发麻的位置是不是固定的、反复出现;第二,看有没有其他伴随症状,比如无力、疼痛、说话含糊等;第三,持续时间是不是超过了一两天。

如果三个答案有两个是“是”,那你就该去医院查查了。

身体的每一个信号都有它的意义,发麻并不是“无聊的神经在调皮”,而是你的身体在向你求救。

希望这篇文章能让你重新认识“麻”这个小症状,别再掉以轻心。

以上内容仅供参考,如有身体不适,请咨询专业医生;喜欢的朋友可以关注一下,每天分享健康小知识,做您的线上专属医师。

参考文献:

《中华神经科杂志》2023年第56卷第10期,《多发性硬化早期症状临床分析》

《中华糖尿病杂志》2022年第14期,《糖尿病周围神经病变临床特征及预警指标研究》

中国康复医学会神经电生理分会2023年度腕管综合征临床流行病学报告