清朝咸丰十一年(1861年)七月,苦命天子咸丰帝病死于承德避暑山庄,临死以年仅6岁的皇长子载淳继承皇位,是为同治帝,并留下以顾命八大臣辅佐幼帝,实际代行皇权,再以两宫太后牵制的政治格局,但还没有正式运行,便被两宫太后联合恭亲王奕訢推翻,由顾命大臣体制改变成为两宫垂帘听政体制,从此深刻改变了晚清60年的走向。

看似平庸实则不平庸的咸丰帝,在临死前之所以犯下如此大错,不是他目光短浅和无能,主要原因是时代变了,他却毫无察觉,依旧认为皇权是处于巅峰时期,依旧认为只要皇帝一言定之,其他人或势力便只能无条件遵从,因此一厢情愿的留下顾命八大臣,再以两宫太后牵制,便认为万事大吉,只注重对顾命大臣体制的防范和纠错,而不考虑顾命大臣体制会不会被推翻。

结果因为皇权已经走向衰落,不再是牢牢控制一切,再加上他死于京城,继承者还是一位幼帝,多方原因综合之下,下面有野心的诸王大臣自然是蠢蠢欲动,更要命的是他留下的顾命八大臣群体太单一,权力蛋糕都被顾命八大臣独占,以恭亲王奕訢为代表的留京诸王大臣自然是大为不满,再加上有慈禧太后作为内应,因此反对势力敢掀翻桌子重新分润权力,最后是顾命八大臣被推翻,两宫垂帘听政,恭王辅政的体制开始运行,除了失败者,各方都分到足够的权力蛋糕,是皆大欢喜。

这样的掀桌子行为,在咸丰帝之前是不可想象的,无论是清太宗皇太极猝死以后,亲藩辅佐幼年的顺治帝,还是顺治帝英年早逝以后,四大顾命大臣辅佐年幼的康熙帝,往往是最高统治集团达成一致,或者说皇帝临死亲自安排以后,不会有其他势力推翻,至于之后摄政王多尔衮一家独大,还有四大辅政大臣之一的鳌拜擅权,都是既有路线实施以后出的问题,不是被推翻以后出现的问题。

等到雍正帝建立军机处以后,意味着清朝的皇权达到巅峰,再经过乾隆帝的进一步完善以后,清朝的皇权可谓是达到中国古代的巅峰中的巅峰。

皇权高度集中之下,传统威胁皇权的势力,诸如后宫、外戚、亲藩、权宦、奸臣、武将等等的威胁都被压制到历史上的最低水平。

同时还有一个显著表现就是皇子这一可以威胁到皇权的存在,甚至在康熙年间一度酿成九子夺嫡,在雍正和乾隆时代也被剥夺实权,皇子在继位之前,没有实权,没有从政经验,更做不到提前培养班底,但只要老皇帝一死,新皇帝一继位,在制度化高度集权的加持下,便可以坐稳皇位,这也是皇权处于巅峰的优势之一。

因此咸丰帝在临死前,为年幼的继承者设计辅佐制度上时,只考虑到顾命大臣内部可能会出现问题,诸如肃顺可能会一家独大,因此以两宫太后牵制,结果却忽略了当时的局面。

当时的局面可谓是几近亡国的局面,南方太平天国占据东南半壁江山,北方则是爆发第二次鸦片战争,英法联军攻破帝都,咸丰帝仓惶逃到承德避暑山庄,在这种情况下,意味着皇权的统治已经不是那么坚不可摧,中央朝廷的统治力也开始明显下滑,而平定太平天国以后,也开始出现地方督抚坐大,中央朝廷式微的情况。

换一种说法就是地方与中央朝廷不再是前者完全服从后者的关系,地方已经可以与中央朝廷扳手腕了,大臣们也在乱世中拥有了很大的自主权,所以皇权过渡时期,诸王大臣们不再是看客,而是拥有一定实力可以干预进去,因此自然是不甘寂寞,都想分一杯羹。

像咸丰帝的六弟恭亲王,如果放在平世,在皇权的高压统治之下,他根本不可能形成自己的势力集团,但在当时乱世之际,他先是在太平天国北伐军进逼北京之际,被咸丰帝打破惯例下令入值军机处,成为军机处首席大臣,以应对危局。

之后更是在咸丰帝逃往承德避暑山庄时,被下令留守北京,负责主持和谈,在议和也就是收拾烂摊子期间,因为他议和成功,并且办事得体,其威望迅速得到提高不说,更是笼络了不少大臣,因此当两宫太后想要对顾命八大臣下手的时候,恭亲王才有实力和胆量介入进去。

同时像掌握京津防务的兵部侍郎胜保,以及拥有重兵的蒙古亲王僧格林沁,如果放在平世,即使他们手中有军队,即使有两宫太后和恭亲王作为后台,但是面对先帝指定的顾命八大臣一方,也不可能做到私自安排军队参与进去这样最高层次的斗法之中。又或者说,如果在平世,在皇权高度集中的环境中,两宫太后和恭亲王即使想掀桌子,也没人敢响应他们。

除此之外,咸丰帝对于顾命八大臣的设计也是“天生”存在“致命缺陷”。

顾命八大臣分别是:怡亲王载垣、郑亲王端华、协办大学士肃顺(端华之弟)、驸马景寿及军机大臣穆荫、匡源、杜翰、焦祐瀛。

这样的组合是符合清朝选择顾命大臣时要“亲亲尊贤”的家法,里面有至亲驸马景寿,是咸丰帝的姐夫,同治帝的姑父。有宗室成员怡亲王载垣、郑亲王端华、协办大学士肃顺,只不过属于是远支,怡亲王载垣是雍正帝的十三弟怡亲王胤祥后代,至咸丰帝时,双方血缘早已疏远。郑亲王端华和肃顺更是距离帝系遥远至极,他们的始封祖第一代郑亲王济尔哈朗是清太祖努尔哈赤的侄子。至于其他四位军机大臣,则是属于皇帝认定的“贤”。

不过看似没问题,实则有致命问题,本来至亲人选当仁不让应该是咸丰帝的六弟恭亲王。

恭亲王不只是当时刚刚立了大功,他和咸丰帝的关系从小就不一般,咸丰帝生母病逝以后,就是由恭亲王的生母抚育,后来恭亲王生母病重的时候,咸丰帝更是将这位养母晋尊为皇太后,虽然这中间有恭亲王“假传圣旨”,咸丰帝有点被赶鸭子上架的成分,但足以看出这兄弟二人的关系,虽然是同父异母兄弟,但比之同父同母的兄弟也不差多少,兄弟二人之后关系不和,也只是因为皇位之争以后双方互相猜忌罢了,但不能否定他们早年的亲密关系。

即使不是恭亲王,也应该是咸丰帝的其他弟弟,诸如五弟惇亲王奕誴、七弟醇亲王奕譞(后来的光绪帝生父)、八弟钟郡王奕詥、九弟孚郡王奕譓,但是咸丰帝都没有选择,可能是害怕精明能干的六弟恭亲王会成为下一位擅权的摄政王多尔衮,也害怕其他几位弟弟有成为摄政王多尔衮的可能,所以将近支宗藩统统排除在外,但这样一来就等于将以恭亲王为代表的近支宗藩彻底推到两宫太后一方。

顾命八大臣的能力也是参差不齐,怡亲王载垣和郑亲王端华两个人能力一般,驸马景寿则是一位厚道人,从顾命八大臣倒台以后,景寿没多久便重新被起用来看,他很可能是卧底,是支持两宫太后的。

其他四位军机大臣,也是能力一般或者说履历并不丰富,没有太过丰富的从政经验,并没有什么亮眼的地方,面对乱世危机的能力很一般,没有杀伐果断的决断能力。

像杜翰之所以可以成为军机大臣,主要是因为他是咸丰帝恩师杜受田的长子,当杜受田鞠躬尽瘁死而后已以后,咸丰帝为了表达对恩师的感激之情,开始屡屡提拔当时以翰林检讨外放湖北学政的杜翰,只是15个月的时间,杜翰便由从五品被提升至正二品的工部侍郎,并且进入权力中枢军机处,他的从政经验并不丰富,资历也浅,面对当时的危局根本不够看。

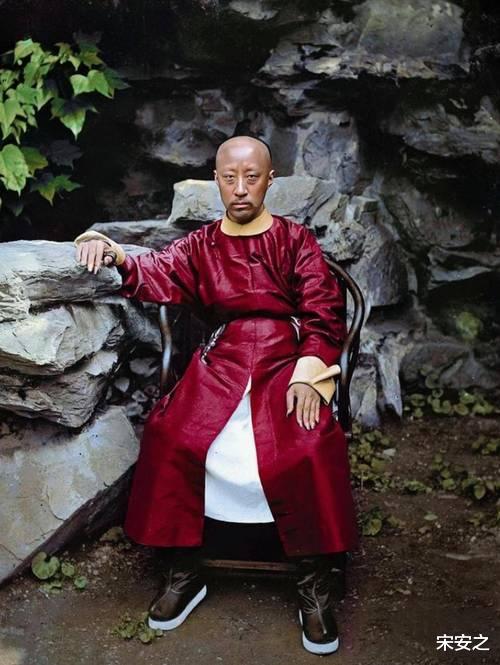

也就是肃顺的能力最强,他可谓是顾命八大臣实际上的首席大臣,他的哥哥郑亲王端华和名义上的顾命八大臣之首怡亲王载垣实际上也是以他马首是瞻的,同时他堪称是咸丰帝的第一心腹,他有两大特点:

一是开明,面对当时太平天国起于东南半壁江山,朝廷内部吏治腐败的情况,肃顺身为宗室大臣,直言不讳的说道只有汉臣才能挽救时局,对于汉臣曾国藩和左宗棠也多有庇护,这样的开明态度,纵观有清一代也是罕见的。二是他的政治手腕也很强,提倡乱世用重典,在当时果断处理了“戊午科场案”,力劝咸丰帝破例从严从重将一品大员柏葰处斩,使得当时的吏治腐败之风为之一肃,得到极大的整顿,并且使得清朝之后几十年的官场风气有了很大改变。

从这里也可以看出咸丰帝这位看似平庸的皇帝,其实也并不平庸,他在位时期遭遇的可谓是亡国危机,但他并没有成为下一个崇祯帝,还是有着两把刷子的。就以用人来说,他在中央朝廷重用肃顺,在地方不只是放权,开放地方团练,更是挖掘出曾国藩这个人才,并且有一定的容人雅量,曾国藩有抗旨行为也没有将其诛杀,最后也是曾国藩建立的湘军将太平天国平定。

以此也可以看出,咸丰帝死后,清廷内部这场权力斗争不同于其他斗争的一大亮眼之处在于,从某种程度上来说,双方都是“正义”一方,都并非迂腐守旧派。

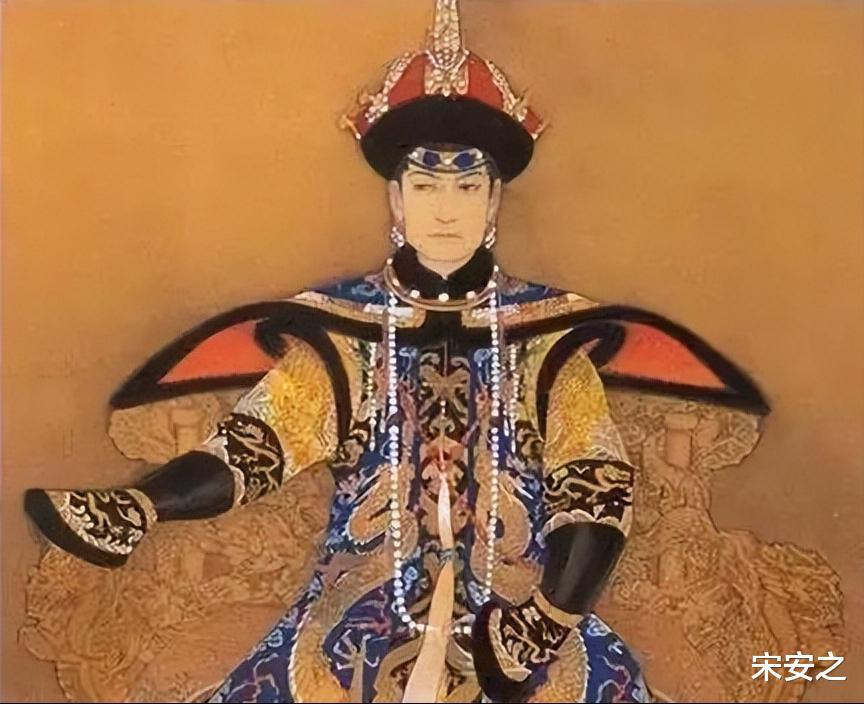

慈禧太后一方,恭亲王是一位开明的务实派,正是在他倡导下,晚清才开展轰轰烈烈的洋务运动。至于慈禧太后也并非迂腐顽固之人,准确来说,她既不是守旧派,也不是开明派,她时而开明时而守旧,都是为了稳固自己的统治而做出的调整。

相比之下,肃顺则是完完全全的开明派,他身为宗室大臣,竟然认为只有汉臣才可以拯救时局,并且庇护汉臣,有着这样的理念,可以想象如果顾命体制不被推翻,他身为顾命八大臣的实际首脑,可以实际代行皇权,他肯定也会进行类似于洋务运动的革新行为,甚至以他的魄力,有可能会进行更激烈的改变,他可以说是真正的革新派,慈禧太后则是假的革新派,只是历史的戏剧性就在于此,往往不是合适的人选成为主导者,而是差一些甚至很差的人选成为主导者。

肃顺还有一个致命缺点就是太过飞扬跋扈,以他平日的作风,两宫太后和以恭亲王为代表的诸王大臣,都深刻知道如果他掌权,是不可能分权给大家,甚至大家还要看他眼色行事,要仰人鼻息,所以这也是其他势力一致决定推翻顾命体制的一大原因。

除此之外,咸丰帝逃至承德避暑山庄,又病死在避暑山庄,同时又留恭亲王在京城收拾烂摊子,实际上已经造成两个权力中心,他在的话,这个问题不是问题,他不在的话,尤其是继承者还是一位幼帝,这个问题就是个大问题,尤其是病重时,将所有大权都托付于顾命八大臣,他一死,在京留守,没有分润到权力的诸王大臣自然不甘心,自然会达成一致推翻顾命体制。

如果咸丰帝在京城病逝,临死当着诸位大臣的面指定顾命八大臣,并且让顾命大臣掌握京城的兵权,那也没之后这么多事情了。当然这也怪肃顺,他深知咸丰帝回京肯定会受到恭亲王等人影响,顾命八大臣也大概率会有其他人加入,并且大概率不会以自己马首是瞻,所以他是想方设法的阻止咸丰帝回京,使得咸丰帝病情稳定时没有及时回京,等到病情加重以后,自然也没办法回京,虽然最终成功,但付出的代价是对京城局势没有控制力,因此被推翻。

可以说多方原因造就了咸丰帝临死的安排是漏洞百出,因此这场决定晚清60年命运的事变,本来可以做的更好的顾命八大臣就那么戏剧化的被挤下了政治舞台,取而代之的是起码更差一筹的慈禧太后上台掌权,使得清朝深陷泥潭直至灭亡。

谢谢观看宋安之独家原创文章,欢迎吐槽、点赞、关注~