作者:顾跃忠

《红楼梦》无疑是世界文学史中一颗璀璨的明珠。但《红楼梦》到底反映的是哪个时期的文化,却历来争论不断。

王梦阮、沈瓶庵在《〈红楼梦〉索隐》中说:《红楼梦》“全为清世祖与董鄂妃而作,兼及当时的诸名王奇女”,认为《红楼梦》反映的是顺治文化;

蔡元培在《〈石头记〉索隐》中说:“《石头记》者,清康熙朝政治小说也。作者持民族主义甚挚。书中本事在吊明之亡,揭清之失,而尤于汉族名士仕清者寓痛惜之意。”则认为《红楼梦》反映的是康熙文化;

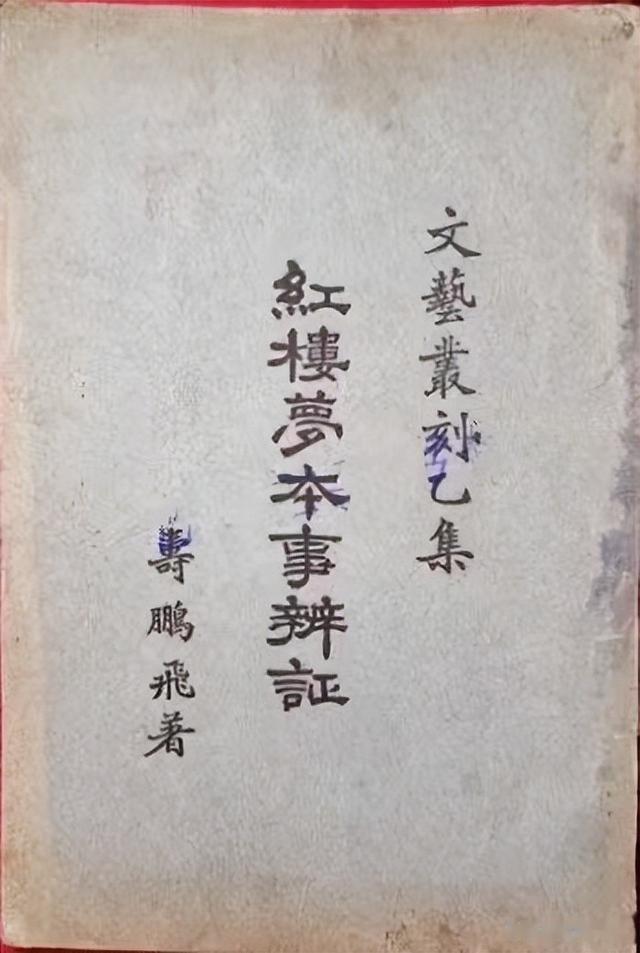

寿鹏飞《〈红楼梦〉本事辨证》中说:“《红楼梦》一书,有关政治”“然与其谓为政治小说,毋宁谓为历史小说,与其谓为历史小说,不如径谓为康熙季年宫阂秘史之为确也。盖是书所檃栝者,明为康熙诸皇子争储事。”也认为《红楼梦》反映的是康熙文化;

其他还有陈康祺《郎潜纪闻二笔》、钱静方《〈红楼梦〉考》、周春《阅〈红楼梦〉随笔》等,都认为《红楼梦》反映的是康熙文化。

与上述观点不同,胡适在1921年发表《〈红楼梦〉考证(改定稿)》,对索隐派红学的观点进行了激烈的批判,提出了《红楼梦》是曹寅之孙“曹雪芹的自叙传”的观点,开创了考证派新红学,认为《红楼梦》反映的是乾隆文化。

时至今日,胡适“自叙传”的观点不断受到批判,但《红楼梦》反映的是乾隆文化的观点却一直延续了下来。

然而,恰恰是这个自胡适一路延续下来的观点,给清代文学史、清代小说史的研究带来了困惑。

我们讲一个较长的时代,比如清朝,一般都会把他分成早期、中期和晚期。如郑天挺先生、邓拓先生均认为1616年到1644年为关外期,属明史范畴。清史从入关后到辛亥革命分为三段:前期从入关到摊丁入亩(1644—1723年),中期从摊丁入亩到鸦片战争(1723—1840年),后期从鸦片战争到辛亥革命(1840—1911年)。

在文学史上,按照文学作品的特性,也大致是这么分的。林衍先生在《新史学的时间观与文学史的分期》一文中指出:“文学史对‘时期’的划分和命名当然不是一种随意的时间标示,而是包含了某种规定性。把一段时间范围规定为‘某某时期’,将某一个时段规定为一个‘时期’,其潜在的根据是这个时期在本质上具有与别的时期相区别的特征,而该时期的各种文学现象则反映出内在的共同性或共通性。其实就是承认了某些文学现象的同质性,同时又确立了另一些文学现象的异质性,其人为的分与合并,体现的是文学史叙述者的文学观和历史观,换言之,文学史就是文学史叙述者按照文学的观点结合时间处理方法将文学和作家重新排序。”

清代文学大致也分为三期,即从清兵入关(1644年)至雍正末年(1735年)为早期,从乾隆初(1736年)至道光中期(1839年)为中期,从鸦片战争(1840年)至辛亥革命(1911年)为晚期。蒋寅主编的《中国古代文学通论·清代卷》列举了谢无量、马积高、刘大杰等文学史家对清代文学的分期,也大致与此相类似:

谢无量《中国大文学史》将清代文学分为清初遗臣文学、康熙文学、乾嘉文学、道咸以后之文学四期。

马积高《清代学术思想的变迁与文学》分为顺康雍、乾嘉、道光至光绪十五年、光绪十五年至清末四段。

刘大杰《中国文学发展史》将清代诗歌分为清初、康雍、乾嘉、鸦片战争前后、诗界革命及清末五期,而散文只分三期。

按照文学史家对清代文学的分期,以及《红楼梦》是曹寅之孙曹雪芹的作品、它所反映的是乾隆文化这样的观点,《红楼梦》显然应该属于清代中期文学。

《红楼梦》无疑是清代甚至整个中国文学史上的艺术高峰,故刘世德《中国古代小说百科全书》和张俊《清代小说史》都把乾隆时期称为小说的“繁荣期”和“高峰期”。

但是把乾隆时期作为清代小说的“繁荣期”和“高峰期”是有问题的。王进驹先生在《清代小说的分期问题》一文中就说:“与顺治至康熙前期相比,乾隆朝小说创作普遍低落,相当冷清,60年里作品数量不足40种,未及清初顺治至康熙前期40多年近百种的一半,其中有多种是对前人作品的节编或简单改写,难称得上创作,而几种重要的文人长篇则延至几十年甚至百来年后才得以刊刻出版……明显属于创作低落期。”接着他又说:“然而正是在小说创作和出版、流通很不景气的情形中,产生了《红楼梦》和《儒林外史》这样伟大和杰出的作品。这的确是中国小说达到艺术高峰的标志,但却不能说是创作活动上的‘繁荣期’和‘高峰期’。”

这里就产生了矛盾,即在创作的低落期产生了艺术高峰的标志性作品《红楼梦》。我们不禁要问:《红楼梦》果真产生于乾隆时期吗?它反映的果真是乾隆文化吗?

事实上,“《红楼梦》产生于乾隆时期并反映乾隆文化”的观点正日益受到挑战,一大批红学研究者通过艰苦的研究最终放弃了这一观点,而倾向于认为《红楼梦》应当产生于乾隆以前,反映的应当是顺康文化。土默热先生提出的“晚明文化气脉论”认为:“《红楼梦》是初创于清康熙年间的一部小说,是明末清初情本文化大潮的产物,是明清西湖梦境小说的衍生品,是才子佳人小说的凤凰涅槃,是小说化的水磨腔和故事化的梅村体。书中展示的‘花柳繁华’‘温柔富贵’生活情趣,是江南世族‘诗礼簪缨’‘金粉浮华’生活的千年积淀;书中表现的思想文化,是六朝金粉、南宋偏安、晚明艳情文化的一脉相承,是改朝换代之初言情文学与遗民思想混合交织的产物。”

这一观点得到了极大的响应。除了许多民间红学研究者之外,持曹雪芹著书说的赵建忠先生在《“家族累积说”:〈红楼梦〉作者的新命题——由“土默热红学”引发的思考》一文中也认为“将这部作品的成书时间放在康熙朝”“似能自圆其说,并有文本内部的具体描写作支撑”;胡文炜先生也认为这部“作品有明末清初改朝换代的思想”。

照理说,承认了“晚明文化气脉论”,就否定了“《红楼梦》反映乾隆文化”这一结论,因为这两者是矛盾的、不相容的。

但是,不知道是由于思维定势的影响,还是其他什么原因,即便是赵建忠、胡文炜等对“晚明文化气脉论”有所承认的学者,仍然认为《红楼梦》成书于乾隆年间、反映的是乾隆文化。

其他如张书才、童立群等学者,更是千方百计找出了一些《红楼梦》成书于乾隆年间的所谓“物证”,如元妃的“金黄七凤曲柄伞”、贾雨村的“协理军机”、贾宝玉的“金西洋自行船”等。

然而,经过我们的细致研究,发现他们或者篡改了原始文献(如张书才为了论证《红楼梦》中的“曲柄七凤金黄伞”产生于乾隆时期,引用所谓的《钦定大清会典事例》卷955《工部九四·制造库工作》卷1099《銮仪卫二·卤簿》中有“金黄七凤曲柄伞(盖)一”。让人误以为乾隆十年改定后的贵妃仪仗中的“金黄七凤曲柄伞”就是《红楼梦》中的“曲柄七凤金黄伞”。但是,当我们查阅《钦定大清会典事例》卷955《工部九四·制造库工作》卷1099《銮仪卫二·卤簿》时,却发现原文是“金黄七凤曲柄盖一”,根本不是什么“金黄七凤曲柄伞”。这是典型的篡改原始文献),

或者假装误读了某些材料(如张书才在“纪念曹雪芹逝世250周年会议”上说:“协理军机始置在乾隆二十一年左右。”企图以此证明《红楼梦》中贾雨村“补授了大司马,协理军机,参赞朝政”应在乾隆二十一年以后。但是作为历史学家、明清档案专家,张书才先生不可能不知道“军机”的含义,不可能不知道“军机”不等于“军机处”,不可能不知道“协理军机”不等于“军机处行走”。而之所以说“协理军机始置在乾隆二十一年左右”,无非是想假装误读了材料,而将《红楼梦》的成书时间定位在乾隆年间),或者用主观臆断来取代客观论证(如童力群先生在《论以“西洋自行船”来确定〈红楼梦〉庚辰本定稿于乾隆三十五年以后》一文中就说:“自行船,无疑是轮船。西洋自行船,就是欧美的轮船。”一个“无疑”,一个“就是”,没有任何论证,就将《红楼梦》中的“金西洋自行船”认定为轮船,然后再用有关轮船的知识来论证《红楼梦》的成书时间。当有关轮船的常规知识与《红楼梦》的成书时间发生矛盾时,他又断言“金西洋自行船模型时间早于富尔顿时间”,认为“显然,‘金西洋自行船’的原型的发明家是法国的乔弗莱。”但是所有的这些结论,都没有任何论证,只不过是主观臆断),其研究态度是很成问题的,他们所谓的“物证”都是经不起推敲的,因而其结论也是不能成立的。

既然《红楼梦》在文学史的阐述上引起了矛盾,而红学家们举出来的《红楼梦》反映乾隆文化的所谓“物证”又是不可靠的,那么《红楼梦》反映的是否果真是乾隆文化,就该打一个大大的问号了。