那是在北京北郊的一家养老社区,下午的阳光透过窗户洒在一位老人身上。

她低头翻阅手中的资料,房间里静得只有纸张翻动的声音。

突然,她抬起头,对着一群老人微笑着说:“今天,我们来看看苏东坡的豪情吧。”大家屏息听着,仿佛已然忘记了自己身处何地。

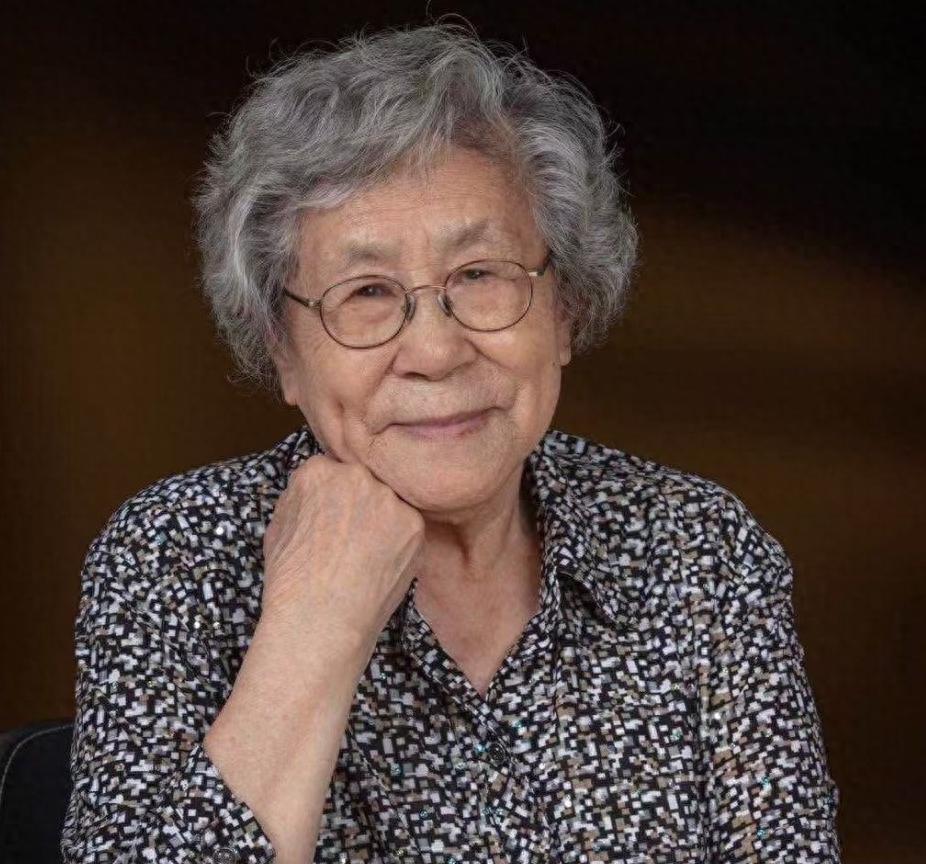

这位旁征博引、鲜活生动的老人,就是火遍网络的“宋词奶奶”——钮薇娜。

她的故事,如同覆满灰尘的古籍翻开后焕发新生一般,令人沉醉。

钮薇娜出生在一个漫天烽火的时代,家庭的书香门第背景显得分外难得。

尽管流淌着文人的血脉,她的童年却充满了颠沛流离的记忆。

年幼的她总是在母亲的带领下,从一个避难所转移到另一个,甚至踏上了从上海到兰州的漫漫征程。

那些年的跋涉、过往的城市和乡镇,都成了她生命中的印记。

但就是这些漂泊,无情却也有情,带给钮薇娜一种在动荡中沉稳的特质。

即便是儿时,她也总能在辗转不定的生活中找到安慰。

拉着母亲的手,她默记着耳熟能详的诗句,将它们当作经年不息的灯塔。

这些都为她日后对宋词的热爱埋下了伏笔,使她的生命在诗的国度中找寻到永恒的支柱。

师从梁思成,建筑生涯的起点随着年的增长,钮薇娜的脚步来到了央求之下走进的清华园。

那情景是如此清晰,初次见到建筑系主任梁思成时,她显得那么激动和紧张。

简短的交流后,她意外地被批准转系,至此便开启了她与建筑之间长达几十年的情感之旅。

在梁思成的引导下,钮薇娜领略到了中国传统建筑之美。

她迷恋于那些木质结构和雕梁画栋之间的和谐,这种对审美的追求,是在日本冷峻的摩天大厦中所无法体味的。

在清华求学的时光,让她仿佛重新看到一个个浸染了历史风尘的点滴,那未曾消逝的记忆仿佛一砖一瓦般,奠定了她日后的建筑理念。

宋词课堂,晚年的崭新篇章到了养老社区,她的生活仿若进了一幅展开的画卷。

原以为退休后的生活会是简简单单的安逸,但无心插柳之下,她的经历却再次转折。

当她开始为社区的老人教授“宋词鉴赏课”时,似乎命运也多了一份厚重的意义。

课堂不似见惯的古板,她将心爱建筑师的手法巧妙融入其中,以“建筑工程表格”的方法呈现,架构起历史与词作之间的桥梁。

每一节课,都是一次新鲜的旅行。

她用生动的故事,与词人同船共渡,遨游在历史长河间。

就像她熟读的辛弃疾,将语言如花般在夜里绽放,她也让宋词在平凡的晚年生活中绽放出不凡的力量。

这门课程不仅在社区内倍受欢迎,更在网络上如一阵春风般迅速蔓延。

跨越国界的学习旅程年近七十的钮薇娜,再度打破常规。

她踏上了跨越大洋彼岸的旅程,来到美国继续追求另一份热爱。

当她进入分子生物实验室,面对高科技的实验仪器时,内心的困惑并没有击垮她。

钮薇娜依旧保持着对新事物的渴望,开始努力学习从未接触过的生物学知识。

她的这种学习精神不仅让她赢得实验室教授的认可,也让旁观者为之敬佩。

十余年的美国生活,虽然远离故土却不失乡情,而是为精神世界注入了新的色彩和气息。

这段经历让她更加理解生命的多样与丰富,生命的可塑性仿佛比建筑更为奥妙,而她无疑成为了这种探索的勇敢行者。

暮年传灯,过自己想要的一生在生命的最后篇章中,钮薇娜以一种温和而坚定的态度追求着她的喜爱。

她的书房里挂着一副自己手书的袁枚诗:“莫怨他心无处说,月明此夜最偏多。

”似乎她已然找到了与世界和解的答案。

无论是少年时的漂泊,还是后来如车轱辘般转动的人生经历,都让她在宁静中找到了自己的诗意。

她在社区里分享的不仅是宋词,更是一种爱与分享的生活态度。

对她而言,老去并不意味着失去,而是以一种从容之姿迎接历史赋予她的多重角色,建筑学家、宋词奶奶和永远的学习者。

在感慨中告别热爱的世界时,她选择认真地、用心地老去,让我们无不为之动容。

钮薇娜的一生如同她挚爱的诗词一般,令人流连。

这段传奇的旅程告诉我们,只有不懈的探索与追求,才能搭建起属于自己的心灵建筑。

愿每一个人都能在她的故事中,找到一个启发心灵的瞬间,带着热忱去迎接属于自己的诗意人生。