在一个温暖的午后,几个永康市的老居民聚集在一起,翻看着泛黄的照片,他们争论着哪个地方才是永康最经典的象征。“是西津桥的修复重要,还是永康拖拉机厂的建立更值得回忆?”每个人有自己的观点,而这些不同的观点也勾勒出三四十年前永康市的人情风貌。

本文将带你走入那个时代,去感受那些年的建设与变迁。

黄土丘陵的开发与劈山造田1973年,一个名叫花街公社的地方掀起了一场轰轰烈烈的土地开发运动。

永康县开发黄土丘陵指挥部成立,巨大的决心让人们开始劈山造田,改变当地的地形。

这一运动不仅在改善农业生产方面起到了重要作用,也成为了一个时期人们口中津津乐道的故事。

参与过这项工程的老工人们都记得,那时候太阳都晒得人睁不开眼,但一想到未来的田园他们又充满干劲。

就像陈叔说的:“那时候挥汗如雨,不过看到满山的绿意,心里再累也是甜的。”

永康中学与知青上山下乡

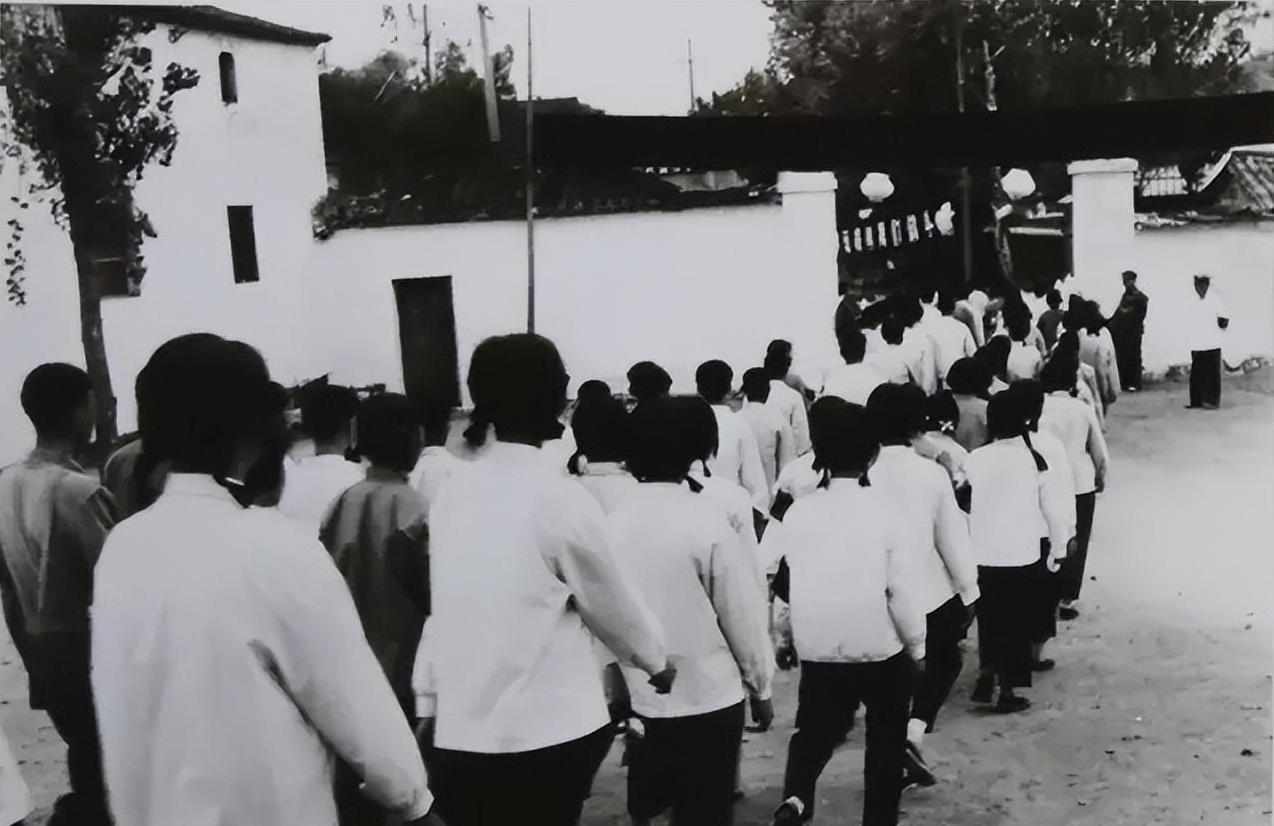

再翻开记忆,当年在永康中学念书的孩子们还有不少。

70年代的课堂没有如今的电子设备,却有老师们在黑板前专心讲解课程,学生们在观望那个动荡的年代。

永康的知识青年则响应号召,纷纷上山下乡,将青春挥洒在田间地头。

许多人还记得当初离开学校时的忐忑不安和对未知生活的期待。

小王是其中一员,“我们那时候从未想过能回到城里去,但每一次田头交流会,似乎又总能看到希望。”

1980年代,永康从县升格为市,这一变化标志着新篇章的开始。

政府大力推动城市建设,方岩景区被列为省重点风景区,永康电视台也建成试播,城市文化进入新的阶段。

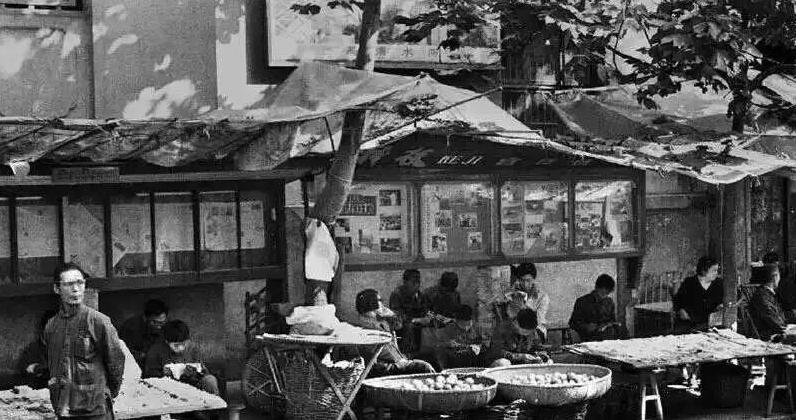

那个年代的永康市,不乏建设桥梁与道路的图景。

随着一声锣鼓的响起,五金城在1992年破土动工,成为了市区中耀眼的存在。

王姐感慨:“看着那些高楼大厦,我想起当年只有几层楼的建筑,而今的繁荣让我倍感自豪。

从清康熙年间建成的西津桥到80年代的大修,桥梁的变迁甚至见证了永康城市的发展历程。

从这些桥上走过的人,也在为这个古老城市的未来而努力。

80年代,和平桥、通济桥等成为人们日常生活的一部分,它们连接着城市各个角落,也连接着居民的心。

老王总说:“桥就像人的生命,连接着过去和未来,每一次上桥,也是在连接自己。

”

在过去的四十年,永康市的居民们脚踏实地地走过了艰难却充满希望的岁月。

随着城市的扩展,带来的不仅是经济的飞跃,还有人们生活方式的改变。

今天的永康市现代化与传统并存,每个角落都藏着耐人寻味的故事。

回顾那段岁月,永康人以自己的方式推动了城市的发展。

从战争年代的劈山造田,到升格为市后的繁荣建造,每一步都刻在这片土地上。

那个年代似乎格外温柔,亦或是那时的人们更真诚。

现在,站在时间的长河边,我们看到的是老人与青年共同高唱的城市,传统与现代共同编织的生活。

这一切告诉我们,即使时光流逝,记忆永在,运河旁的车水马龙依旧。

永康,这座既古老又年轻的城市,以它特殊的方式悄然讲述着属于它的故事。

如若下一次,你漫步在永康的街头,请驻足片刻,听听这座城市的脉搏。

或许你会发现,通过这些桥梁和街道,我们,一直与过去有着不解之缘。