作为战国七雄中资历最老的姬姓诸侯国,燕国坐拥八百年国祚,却始终未能跻身强国之列,最终被秦国轻易吞并,为什么燕国一直未能强大呢

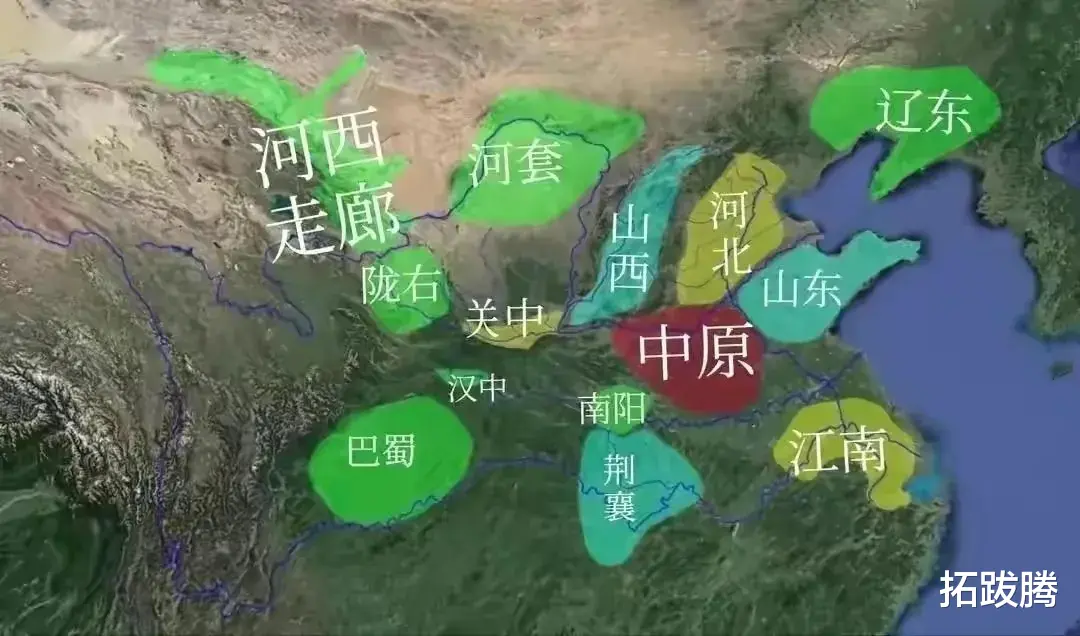

首先燕国的地理位置注定了其发展的先天不足。其核心区域位于今河北北部至辽东一带,气候寒冷、土地贫瘠,农业生产力低下。战国时期,黄河流域是主要经济中心,而燕国远离这一区域,耕地面积仅占国土的30%,粮食产量远低于中原诸国。据估算,燕国人口长期维持在150万左右,不足韩国的一半,导致兵源匮乏、国力羸弱。

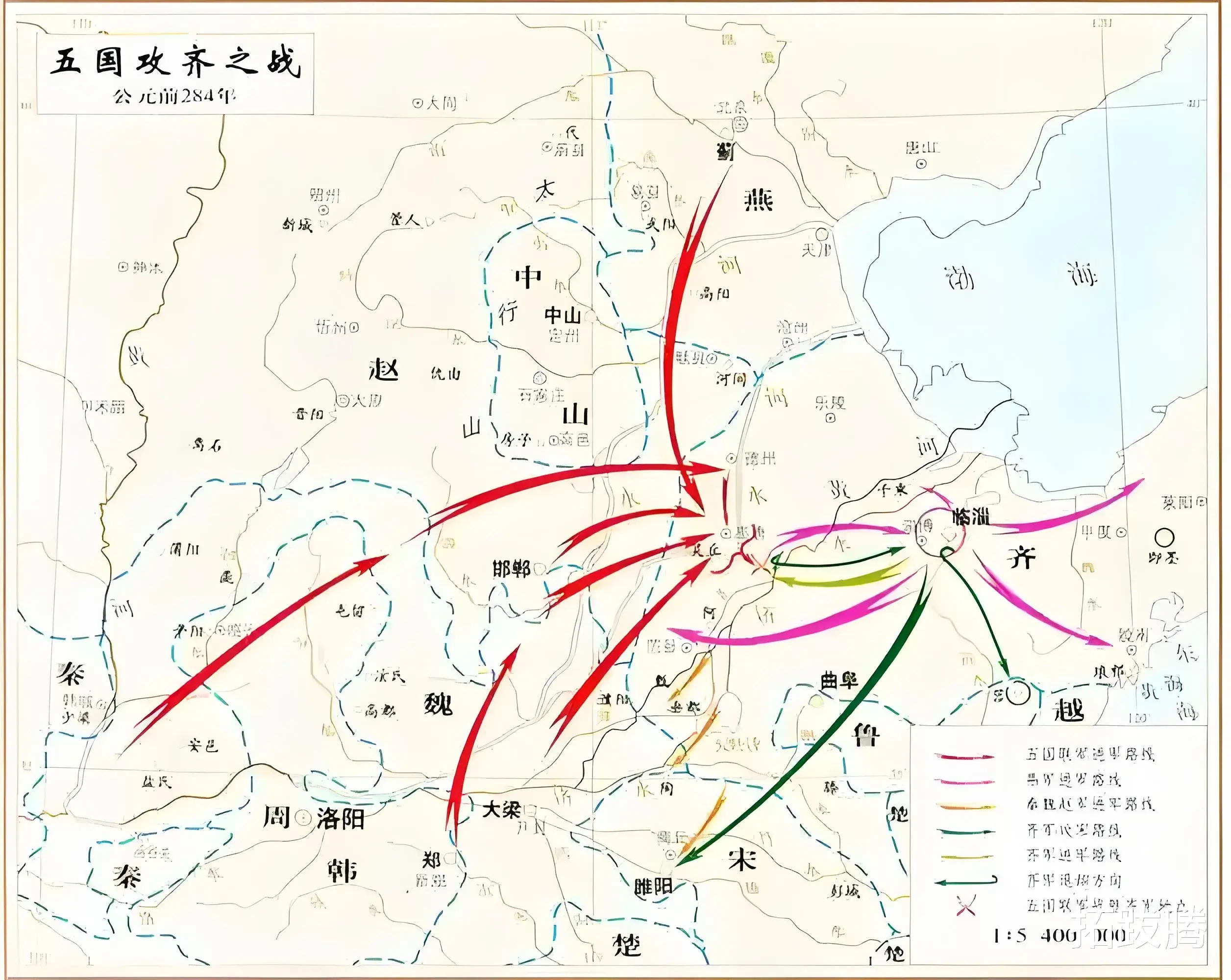

更致命的是,燕国身处“四战之地”:北有匈奴、东胡侵扰,南临赵国与齐国两大强邻。春秋时期,燕国曾被山戎攻破都城,几乎亡国,幸得齐桓公“尊王攘夷”才得以复国。战国后期,燕国虽通过开拓疆辽东,但中原争霸格局已定,赵国与齐国扼守南下通道,燕国始终被困在东北一隅。这种地缘格局使其既无法获得扩张空间,又需常年应对多线防御,资源消耗巨大。

其次,作为周王室正统后裔,燕国长期沉溺于“王道”传统,政治结构保守僵化。其贵族集团把持朝政,甚至能废立君主。燕王哙时期试图通过禅让制突破桎梏,将王位让予丞相子之,却引发五年内乱,齐国趁机入侵,几乎亡国。这场闹剧暴露了燕国政治改革的脆弱性——变革仅停留在表面,未能触及世卿世禄制的根基。

即便在燕昭王黄金台招贤的鼎盛时期,改革也仅限于军事层面,未建立如秦国军功爵制般的阶层流动机制。乐毅伐齐成功后,燕惠王因猜忌功臣而罢黜乐毅,导致灭齐功败垂成,折射出燕国“人治”的政治生态。与之对比,秦国商鞅虽死,其法却延续百年,形成制度性优势。

变法流于形式与,燕国并非没有变革尝试,但其改革始终缺乏持续性。燕昭王筑黄金台招揽乐毅、邹衍等人才,提升军力,一度几乎灭亡齐国。然而这种改革仅为应对齐侵略的权宜之计,未触及土地分配、赋税制度等根本问题。昭王死后,继任者立即废止新政,贵族重新垄断权力,改革成果荡然无存。

燕国的外交策略摇摆不定。早期依附齐国,后又与秦连横,甚至在合纵抗秦的关键时刻反复背盟,被讥为“燕虽弱小,而善依附大国”。其最大失误在于长期将赵国视为主要敌人:长平之战后,燕王喜趁赵国力空虚两次伐赵,均被廉颇、庞煖击败,耗尽最后国力。苏代曾以“鹬蚌相争,渔翁得利”警示,但燕国始终未能领悟“唇亡齿寒”的地缘逻辑。

对强邻齐国的态度更是进退失据:燕昭王时期几乎灭齐,却因固守“王道”放弃彻底吞并,反被田单火牛阵复国;此后又多次挑衅齐国,导致战略资源持续消耗。

燕国的经济体系存在致命缺陷。农业资源匮乏导致粮食长期依赖进口,尽管辽东地区畜牧业发达,但未转化为国家财政优势,工商业发展亦滞后于齐、魏。

军事上,燕国虽效仿赵国推行“胡服骑射”,但未建立军功授爵制,士兵缺乏晋升动力。荆轲刺秦的失败更暴露其战略短视——企图以刺客扭转国运,反加速灭亡。