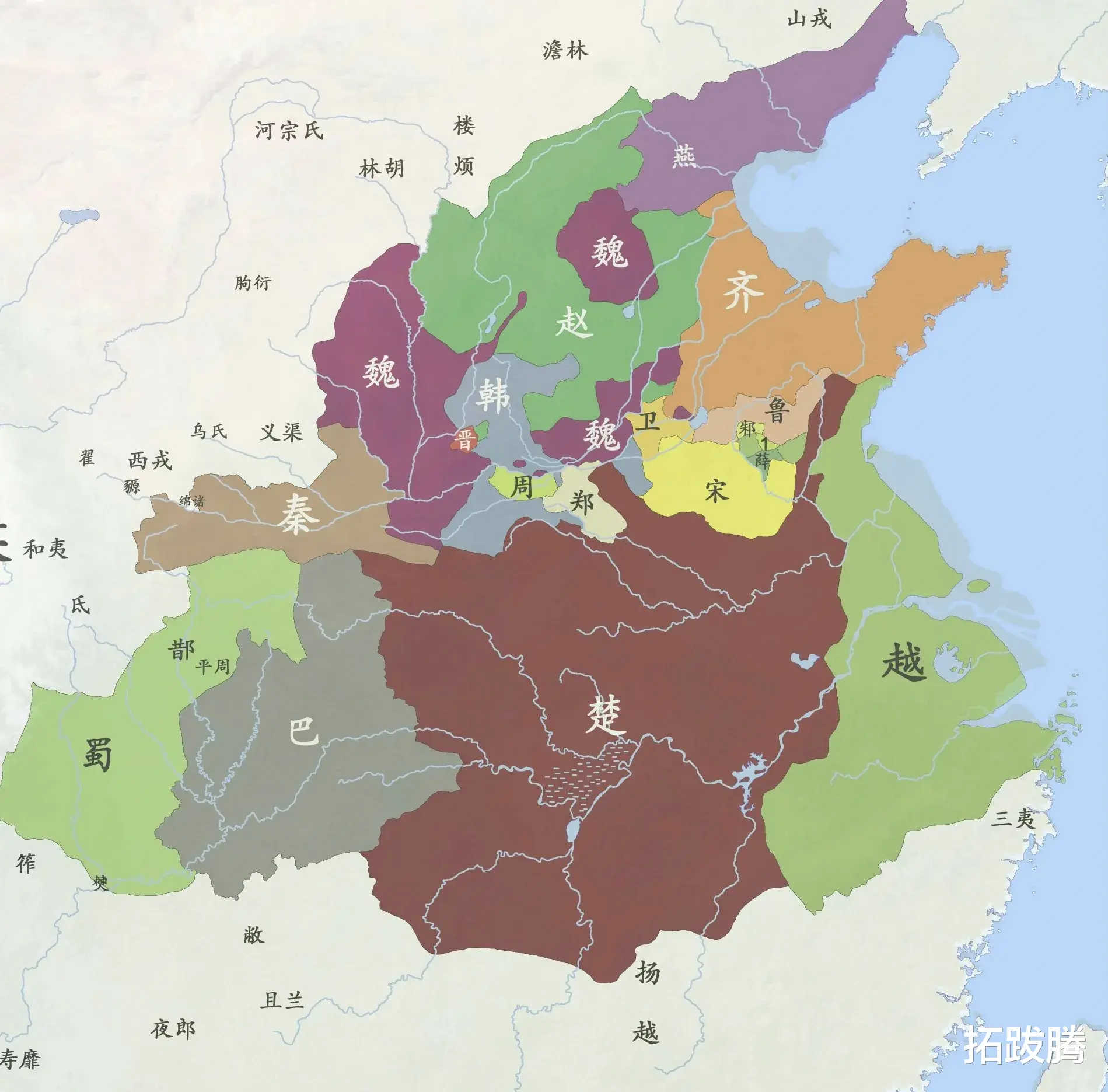

战国时期,楚国以辽阔的疆域、庞大的人口和雄厚的资源位列七雄之一,甚至曾被视为最有可能统一天下的诸侯国。然而,历史的结局却是偏居西陲的秦国完成了统一大业。

楚国虽号称“地方五千里,带甲百万”,但其领土优势并未转化为实际国力。

楚国的核心区域集中于江汉平原和郢都(今湖北荆州)周边,而江南、岭南等地在战国时期仍为未开发的“瘴疠之地”。这些地区森林密布、沼泽纵横,农业技术落后,粮食产量远低于中原和关中平原。楚国虽占据长江流域,但直到唐宋时期才因水利和耕作技术进步成为粮仓,战国时则因开发不足导致经济潜力受限。

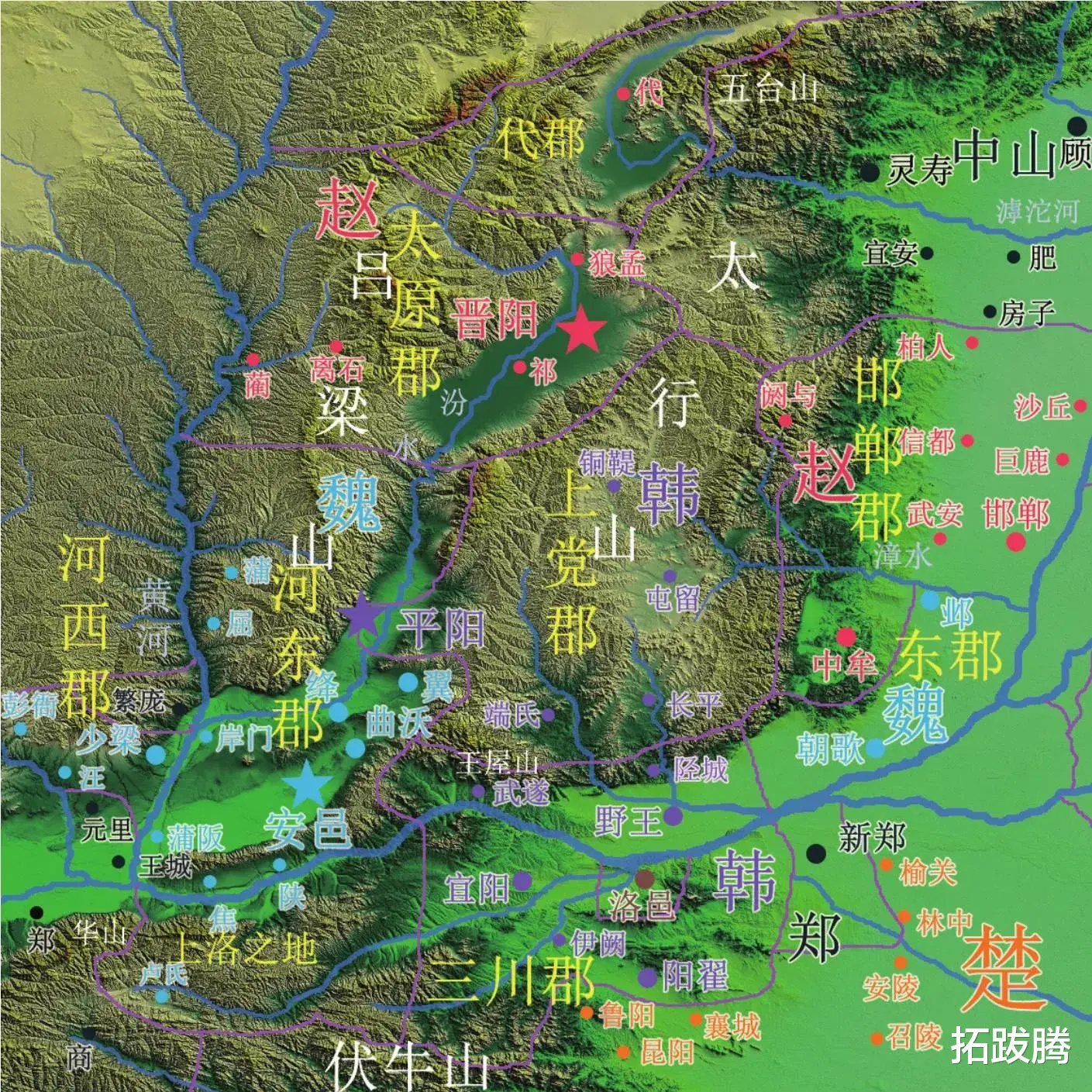

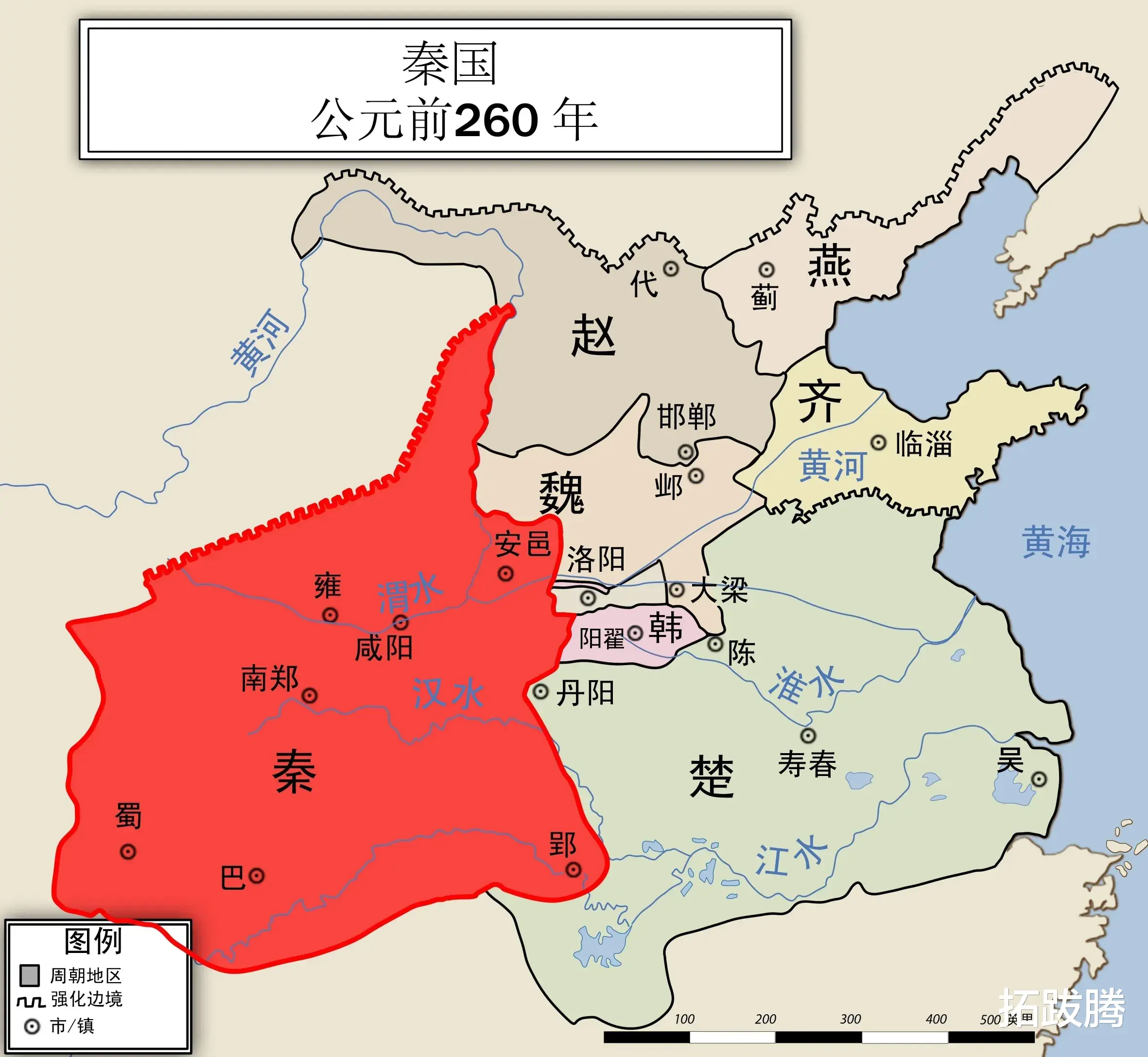

楚国的疆域呈南北狭长分布,水网密布但陆路交通不便,南北联系困难。都城郢都位于长江中游,而南部领土(今湖南、江西)多为部落聚居区,文化差异大,难以形成统一动员力。相比之下,秦国占据关中平原与巴蜀粮仓,地理单元完整,后勤保障高效。

秦将白起攻破郢都(公元前278年)后,楚国被迫东迁至陈(今河南淮阳),失去经营数百年的经济与政治中心。此役不仅象征楚国霸业的终结,更暴露其地缘战略的致命缺陷——缺乏稳固的后方与战略纵深。

楚国政治结构的落后性,成为制约其崛起的关键因素。楚国自西周立国起便实行“三姓共治”(屈、景、昭三大世族),贵族集团长期把持朝政,甚至能废立君主。春秋时期的若敖氏之乱和战国时期的庄蹻暴动,均反映贵族势力对王权的威胁。这种分权模式导致政令难以统一,中央集权。

战国初期,吴起在楚悼王支持下推行变法,旨在削弱贵族特权、整顿吏治、强化军事。然而,改革触动了旧贵族利益,楚悼王去世后,吴起被贵族射杀于王尸旁,变法成果被彻底废除。反观秦国商鞅虽死,其法却得以延续,形成鲜明对比。

楚国贵族垄断仕途,平民晋升通道闭塞。廉颇投楚后感叹“我思用赵人”,折射楚军战斗力的低下。

楚国的军事传统与战略选择,暴露了其外强中干的本质。楚军虽数量庞大,但士兵多来自未开化地区,训练水平低下。《史记·货殖列传》称“南楚好辞,巧说少信”,反映其尚武精神的缺失。而秦军通过军功爵制激发战力,形成“虎狼之师”。

楚国长期缺乏清晰的扩张战略:春秋时试图北进中原,战国时又转向与秦争霸,却未坚持任何方向。楚怀王时期更因轻信张仪“献商於之地六百里”的谎言,与齐国断交,导致孤立无援。

楚国都城屡次暴露在敌军威胁下。秦将白起通过迂回战术攻破郢都,司马错则从巴蜀南下夺取黔中郡,显示楚国对复杂地形的防御能力薄弱。

楚国曾主导合纵抗秦,但因利益分配不均与内部矛盾,屡屡被秦国“连横”策略分化。公元前318年公孙衍发起的五国伐秦,因楚、齐消极应对而失败。

楚国巫风盛行,贵族沉溺于祭祀与享乐,《楚辞》中的浪漫主义背后,折射出务实精神的缺失。而秦国推崇法家功利主义,形成高效务实的国家性格。

楚国的失败,反衬出秦国成功的必然性

秦国通过商鞅变法彻底打破贵族特权,建立军功授爵制和郡县制;楚国则维持世族分权,社会流动性僵化。

秦国坚持“远交近攻”,逐步蚕食韩赵;楚国则四面出击,消耗国力。秦占巴蜀后获得战略粮仓,楚却未能有效开发江南。

用户10xxx55

楚国的弱,弱在国君,都缺人品!要说哪国国君篡位者最多,首推楚国!