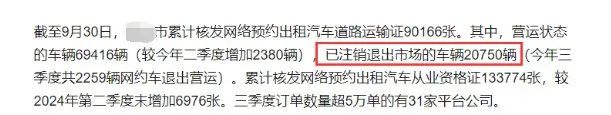

当合规化曾被视作网约车行业走向成熟的标志时,却有有不少人发现,在各地交通运输局公布的数据中,2024年“营转非”的数字却在不断增加。

当越来越多的双证司机们手持“网络预约出租汽车运输证”与“驾驶员证”黯然退场时,这不仅是个体的选择,更是一场关乎行业生态存续的警报。

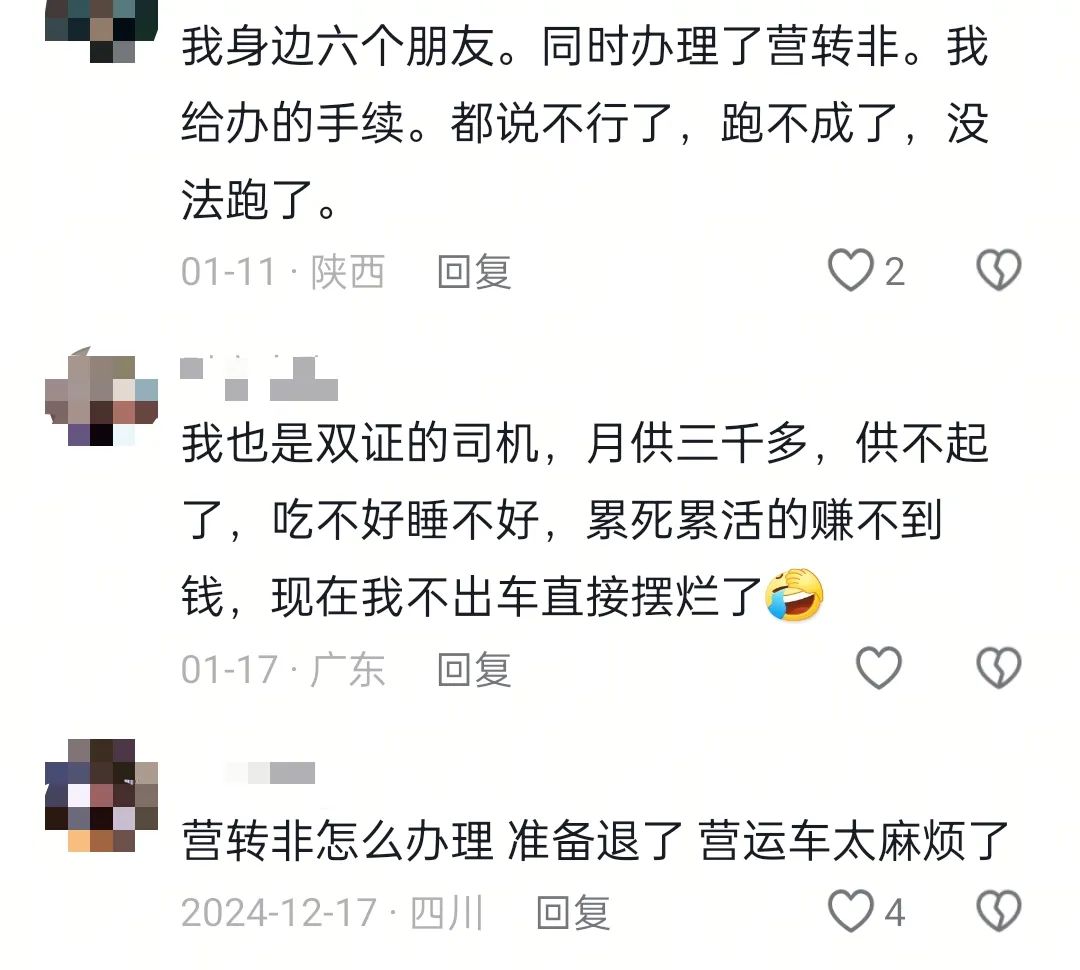

双证司机曾是平台合规化战略的“模范生”——他们缴纳高额营运保险、接受车辆年检频次翻倍、承担每年近万元的证件审验成本。这些投入本应换取运价保障与订单优先权,但现实却是“合规溢价”的全面崩塌。某平台内部流出的定价模型显示,自2023年起,平台的算法开始模糊化“双证”标签的权重。在运力过剩的城市,合规车辆与无证司机被置于同一竞价池,系统优先派单的标准从证件齐全转向接驾速度与用户评分。

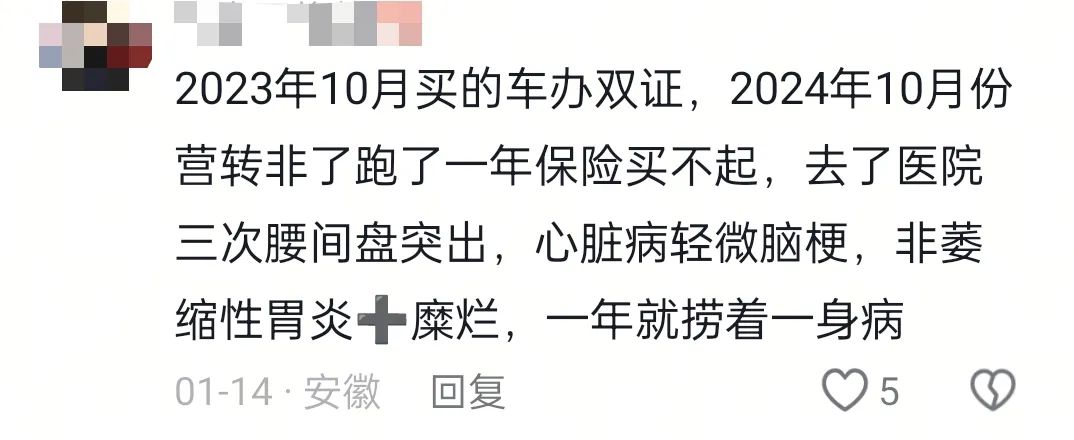

更深层的溃败源于平台经济模式的异化。早期“烧钱换市场”阶段,平台通过补贴制造合规红利假象;待市场格局固化后,动态调价机制与拼车模式的普及,使得运价持续探底。南京大学课题组调研发现,双证司机日均工作时长从2021年的9.2小时增至2024年的11.5小时,但每小时净收入却下降34%。更残酷的是“沉默的剥削”:某头部平台2024年更新的服务协议中,新增“极端天气服务费分成条款”——暴雨天乘客支付的加价费用,司机仅能分得35%,而此前该比例为70%。这类隐性规则调整,配合着“口碑值”积分体系对司机行为的精密控制,形成一套温水煮青蛙式的压榨机制。安徽司机王师傅的遭遇颇具代表性:“去年腰椎间盘突出住院两周,口碑值暴跌后,系统连续三天只派3公里以上的低单价订单,这不是逼人卖车吗?”

溃缩生态的连锁反应“营转非”潮引发的次生灾害正在重塑行业格局。在杭州,某汽车租赁公司2024年第一季度遭遇集中退车潮,其负责人透露:“超过60%的双证司机宁可赔付违约金也要提前解约。”这些退出车辆并未消失,而是通过“背户”交易流入黑市——在某二手交易平台,“营转非”车辆被公然标注“可继续接单”,形成地下运力暗网。

面对生态坍塌,部分城市开始探索修正路径。广州试点的“阶梯式合规”政策值得关注:对日均接单不足15次的司机开放“轻量级合规证书”,减免60%的保险与年检费用;成都成立网约车司机合作社,通过集体议价权争取保底运价。这些尝试虽未扭转大局,却为行业指明某种可能——在绝对合规与彻底黑车化之间,是否存在兼顾生存与秩序的中间地带?某位转型为汽车美容店主的原双证司机,在社交媒体写下这样一段话:“我们曾以为握紧方向盘就能掌控人生,最后发现不过是算法报表里随时可归零的数字。”这场“营转非”现象揭示的真相远比表象残酷:当技术进步未能构建更公平的分配机制,当监管政策缺乏对微观个体的穿透性关怀,任何行业的合规化都可能沦为一场没有赢家的困局。或许,网约车行业的真正危机不在于运力过剩,而在于失去让劳动者体面生存的底线。当数十万司机撕下营运证的那一刻,他们撕碎的不仅是纸质文件,更是对“平台经济创造共享价值”承诺的最后一丝信任。