太平军席卷“一京十八省”,深入清朝腹地。内地各省均有其踪迹,影响深远。更有甚者,一太平军分队曾突袭辽东。

清朝“一京十八省”基于明朝“两京十三省”设立,主要涵盖长城以南、黄河流域、长江流域及东南沿海的人口密集区,为统治核心地带。

金田起义始于广西,广东凌十八亦起兵响应太平天国。然凌十八途中遭叶铭琛围剿,未能抵达金田。

两广地区是金田起义的发源地,太平军的核心成员,即“老兄弟”,均源自这一带。

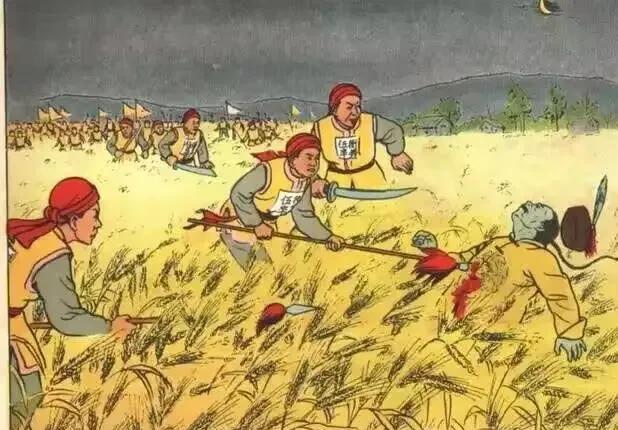

金田起义后,太平军北上势不可挡,途经湘鄂赣皖苏各省,最终定都南京,同时攻占镇江、扬州,形成三角防御体系。

定都南京后,太平军发起西征,主攻湖南、湖北、安徽、江西。北伐路线经安徽、河南、山西、直隶、天津至山东,几乎穿越整个华北平原。

瓦房店文史资料显示,林凤祥、李开芳北伐期间,一小分队走散后乘船至辽东,于长兴岛战胜关外八旗,在清朝发源地示威后,撤至江南。

1857年,石达开独立行动,辗转安徽至四川等地,历经江西、浙江、福建、广东、广西、湖南、贵州、云南,横跨整个西南区域。

石达开败于大渡河后,唐日荣率部破防渡河,入陕与陈玉成部将陈得才共治关中、汉中。嗣后,唐日荣随陈得才东征,赴京救驾。

1860年,李秀成再破江南,继而东进江浙,设苏福、天浙两省,并短暂进入福建,联手金钱会。三次进击上海,太平军至现人民公园周边。

甘肃与北京何时抵达?1864年,扶王陈得才率20万大军前往勤王,全军自关中、汉中撤离,由启王梁成富负责殿后。

僧格林沁围堵后,天京失守时梁成富仍在关中,遂转攻甘肃,占阶州,坚守至次年冬。同时,袁大魁亦坚持抗争,直至1870年。

北京战役乃梁王张宗禹所为,其前锋逼近卢沟桥,慈禧随即下令实施戒严。张宗禹受太平天国册封,以太平天国旗号征战,捻军亦属太平军范畴。

从洪秀全金田起义至张宗禹至卢沟桥,太平军遍布清朝“一京十八省”,规模庞大,范围广泛,史无前例。同时,诸多起义军以太平天国为旗帜,尊其为正统。

抵达“一京十八省”仅是初步,关键在于太平军屡获会战胜利,重创清朝军政体系,进而改变了晚清的军政格局。

两广地区太平军战事虽少,却引发了天地会起义,成功建立“大成国”,此举对清朝在两广的统治造成了重大打击。

西南发生李蓝起义,起义军席卷西南各省,并分队攻入甘肃、陕西,最终成功击毙八旗名将多隆阿。

湖南靖港之战,曾国藩两度佯装投水,均被部属救起。岳州之战中,曾天养大破湘军,斩其水师大将褚汝航等四人。

湖北历经三次武昌之战,陈玉成屡战该地。赖文光指挥罗家集、钟祥、尹隆河、蕲水等战役,重创淮军,致使新湘军覆灭。

安徽庐州战后,湘军鼻祖巡抚江忠源被斩。三河之战,湘军老兵八千余人全歼,名将李续宾阵亡。六安之战俘安徽巡抚李孟群。白石之战,胜保八旗马队全军覆没。

江苏、浙江、江西三地长期交战,摧毁江南、江北大营,并彻底击败清朝江南直属武装。南方八旗覆灭后,清朝对江南控制力大减,为武昌起义的成功奠定了基础。

北方战场,林凤祥于临洺关击败京师八旗万余人。赖文光于高楼寨伏击,与张宗禹、任化邦共斩僧格林沁,致关外八旗、蒙古骑兵亡万余人,清北方直属武装崩溃。

西北战场,陈得才两度进军关中、汉中,太平军余众歼灭多隆阿。灞桥战役中,刘蓉率西北湘军一万四千,遭重创,三千被杀,七千被俘。

太平军历经14年战斗,余部再坚守4年,总计18载。期间,清朝实职总督、巡抚等高级官员,因太平军亡故或被处死者,共计18人。

绿营系列中提督、总兵,及八旗系列的都统、副都统,共32人死于太平军。若计入记名提督、记名总兵,则死亡人数达数百。

太平天国运动后,清朝所依赖的八旗与绿营武装遭重创,精锐尽失。此后,无可用之八旗、绿营,唯有地方私人武装湘军、淮军崛起,主导局势。

太平天国运动虽未直接推翻清朝,但实质上致其衰败。若无此运动,清朝军政体系或不受重创,武昌起义或延迟、不发生,甚或被镇压。

洪仁玕被俘后撰写自述,未露哀求之意。文末他言:“吾虽将逝,愿留一言以启后人;天国运终,但望他日能复兴。”

洪仁玕坚信,太平天国挫败仅是暂时,天京失守乃胜利之始。未竟之业,必有人续成,他深信此人存在,且事实确证此人真有。

微妙玄通

太平英雄,永垂不朽[点赞]