毛主席脸上有个明显的特征,就是下巴那颗痣,特别显眼,几乎成了他的一个标志性特点。

毛主席作为深受全国人民敬仰的杰出领导人,他脸上的那颗痣也因此被赋予了特殊的象征意义。民间流传着各种说法,有人称之为“领袖痣”,还有人认为这是上天赐予的吉祥标志。

仔细观察毛泽东年轻时的照片,我们会发现他下巴上原本并没有那颗痣。这颗痣是后来才出现的,并非与生俱来的特征。

这张照片拍摄于毛泽东20岁那年,从画面中可以看到,他的面部轮廓十分清晰,特别是下巴部位,没有胡须,显得格外干净利落。这张照片真实地记录了青年毛泽东的形象特征,为我们了解他的早期面貌提供了珍贵的视觉资料。从照片的细节可以看出,当时的毛泽东保持着整洁的外表,这与他后来的公众形象形成了鲜明对比。

这张照片拍摄于毛主席32岁那年,可以看到他脸上并没有痣。

在湖南长沙的橘子洲,矗立着一座巨大的毛主席青年时期雕像。这座雕像以1925年的毛主席为原型,展现了他32岁时的风采。

观察敏锐的观众会发现,这座雕塑中毛主席的面部特征特别突出,尤其是下巴上的那颗痣。这颗痣的存在引发了不少人的好奇,它究竟为何被如此细致地刻画出来?这不仅是对历史人物形象的真实还原,也反映了艺术家对细节的精准把握。通过这样的细节处理,雕塑不仅展现了毛主席的外貌特征,更深刻传达了其独特的个人魅力和历史地位。这种细致的刻画,使得雕塑不仅仅是一件艺术品,更成为了一种历史的见证,让观者能够更加直观地感受到毛主席的形象和影响力。

关于这座雕塑,有个值得一提的典故。

关键在于,毛泽东年轻时的外貌特征与后来有所不同,尤其是下巴上那颗标志性的痣。还原他青年时期的形象时,若保留这颗痣,虽符合大众的普遍认知,却与历史事实不符;若去除,又可能让人感到陌生,因为这颗痣已成为他形象的重要组成部分。这一细节在塑造其雕塑时,成为需要权衡的重要因素。

这让黎明陷入了两难,他一直在犹豫要不要添上那颗痣。

为了解决这个疑问,黎明专门向毛主席的儿媳邵华寻求建议。邵华表示,在老百姓的印象中,毛主席下巴上那颗痣是标志性的特征。如果去掉,可能会让群众感到困惑。因此,她认为还是保留这颗痣更为妥当。

在邵华的建议下,黎明最终选择在雕塑上添加一颗痣。尽管这一细节与历史事实存在一定出入,但作品完成后却获得了普遍认可,证明这一创意取得了预期效果。

根据相关记载,毛泽东青年时期面部并无明显痣痕。那么,他面部的痣是何时出现的?这一外貌特征的变化时间值得探究。通过对历史照片和资料的考证,可以确定这颗痣是在他中年时期逐渐显现的。具体而言,从20世纪30年代开始,毛泽东的面部特征中出现了这颗标志性的痣。这一细节虽然微小,却成为后人辨识其形象的重要特征之一。从历史照片的对比中可以看出,这颗痣随着时间的推移愈发明显,最终成为毛泽东外貌的显著标志。

这张照片是斯诺1936年到陕北时拍摄的,画面中毛主席下巴上的痣清晰可见。

1936年7月,斯诺来到陕北地区,在一次与毛主席的访谈中,他拍摄了一张具有历史意义的照片。照片中毛主席戴的帽子,实际上是斯诺赠送给他的礼物。

这张照片最初发表在《西行漫记》中,向世界首次展示了毛泽东的容貌,具有深远的历史价值。

毛主席在43岁时,下巴上已经长出了那颗著名的痣。这颗痣的生成时间大约是在他32岁到43岁期间,具体来说,是在1925年至1936年之间。

了解中国现代史的人都清楚,这十一年间,中国共产党及其领导的红军面临了前所未有的困境。对毛泽东个人而言,这也是他革命生涯中最为艰辛的时期。这段历史见证了党在极端恶劣条件下坚持斗争,同时也记录了毛泽东作为领导者在重重困难中不断探索革命道路的历程。在这段艰难岁月里,党和红军不仅要应对敌人的围追堵截,还要克服物资匮乏、环境恶劣等重重挑战,而毛泽东正是在这样的背景下,展现出卓越的领导才能和坚定的革命信念。

关于这颗痣的具体出现时间,毛新宇曾进行过详细的研究和考证。

2010年,电影《建党伟业》拍摄期间,毛新宇前往片场探班,向导演提出了一个问题:“毛主席的脸上有痣吗?”

毛新宇对此表示质疑,他指出毛主席脸上的痣是在1935年才出现的,而建党时期并没有。这一说法与导演的观点存在分歧。

毛新宇作为毛泽东研究的资深学者,掌握了大量关于毛泽东主席的罕见史料,因此他的观点具有较高的可信度。

在这部影片里,刘烨饰演的毛主席形象中,下巴上的那颗痣依旧保留。这是因为这颗痣已经成为了观众心中对毛主席形象的重要标志,不可或缺。

关于毛主席脸上那颗痣的来历,民间流传着几种不同的说法。有人认为这是他天生的特征,也有人觉得这是后天形成的。根据一些历史记载,毛主席年轻时并没有这颗痣,而是在革命斗争过程中逐渐显现出来的。有研究者指出,这可能与长期操劳、日晒风吹有关。此外,还有观点认为这是晚年健康状况变化的表现。尽管众说纷纭,但这颗痣已经成为毛主席形象的重要组成部分,与他的革命生涯紧密相连。对于这颗痣的具体成因,至今仍没有确切的定论,但它无疑为毛主席的独特形象增添了一份神秘色彩。

长征前夕,毛主席在一次战役中下巴受了点皮外伤。当时他觉得伤得不重,就没太当回事,也没好好处理。没想到伤口里进了脏东西,等到后来结痂愈合,那里就留下了一个小鼓包。

经过一段时间,那个肿块逐渐变大,颜色也加深了。医生检查后表示,这并非严重问题,可以不必特别处理。由于毛主席工作繁忙,他决定暂时不去管它,结果这个肿块就变成了他脸上的一颗痣。

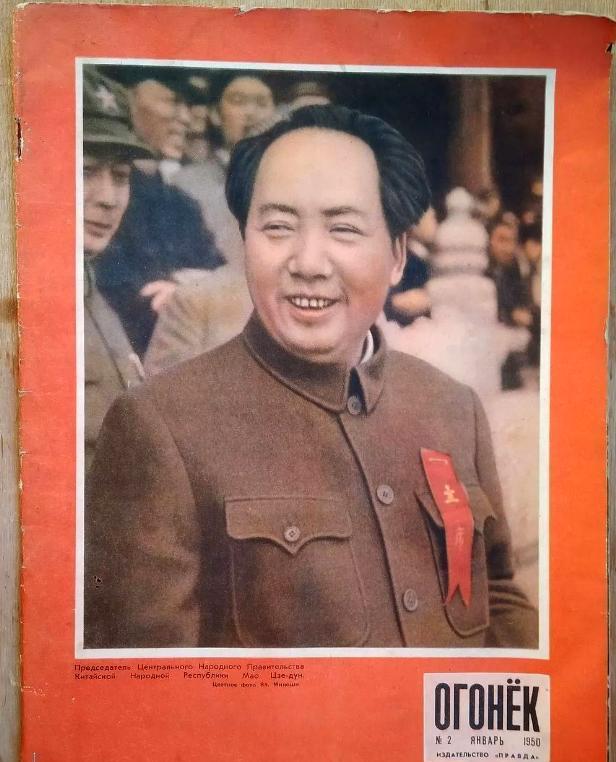

在1949年新中国成立的那天,苏联专门派了一支摄影队伍来帮忙记录这一历史时刻。不过,他们拍下的毛泽东主席的照片里,他的下巴上没有那颗标志性的痣。例如,1950年1月第二期的苏联《星火》杂志封面上的那张照片就是这样。

那么,这到底是怎么一回事?

事情是这样的,那些苏联摄影师把拍摄的胶卷送回国内后,负责后期处理的工作人员对毛泽东主席的面部特征不太了解。他们在查看底片时,发现主席下巴位置有一个明显的黑点,误以为是拍摄过程中相机出了问题导致的瑕疵,就自作主张把这个斑点给修掉了。

有传闻说,毛主席翻阅这本杂志时,注意到封面上的照片,不禁疑惑地询问:“我脸上的痣怎么不见了?”