1991年初,冰雪已然消融,初春和煦的微风赶走了凛冬的严寒。

在这样一个春意盎然的时节,中央组织部举办了一场规模庞大的老红军聚会活动。

昔日意气风发的红军战士,现如今早已两鬓斑白,更有行动不便者,在工作人员的搀扶、或是坐在轮椅上,才得以来到会场。

虽然参均会者年事已高,但每个人的脸上都洋溢着热情的笑容,相识者更是彼此间侃侃而谈,追忆着往昔的点点滴滴。

然而,就在众人皆已落座,聚会即将正式开始之际,佩戴着三颗金星肩章的八旬老者却仍然伫立在门口。

虽然他的腰背有些佝偻,但仍然尽全力保持着标准的军姿,目光更是久久注视着门外走廊。

随行的助理见状,赶忙走上前来,轻声说道:“杨老将军,您的身体不好,还是坐下休息会儿吧”。

此人正是开国上将杨得志,由于年事已高,他早已主动辞去了所有职务。

但组织上考虑到杨得志将军所做出的突出贡献,还是给予了他中央顾问委员会常务委员的头衔。

助理话音刚刚落下,杨得志却冷哼了一声:“老师长还没到呢,我哪敢坐下呀,还是站着吧”。

要知道,在那次聚会中,杨得志应该是所有老红军中资历最老的了。

那么,让他都如此敬重、宁愿站在门口等候也“不敢”落座的人究竟是谁呢?

二人之间有着怎样的故事呢?

原来,杨得志口中的这位“老师长”,正是李聚奎。

李聚奎是湖南省安化县人,从小便尝尽了生活的艰辛。

由于家境贫寒,十几岁的年纪就要承担起赚钱贴补家用的重担。

可由于他年纪太小,根本干不了什么重活,便只能给地主家割草喂牛、或者是做些砍柴洗衣的差事,赚到的钱自然少得可怜。

再加上地主劣绅们的克扣、欺压,每天能够吃顿饱饭就已经十分满足了。

正是因为从小遭遇的这种不公,让他那懵懂的心中燃烧起一团熊熊火焰。

年幼的李聚奎暗暗发誓,有朝一日自己一定要出人头地,再也不受这种欺负,而且还要帮助更多的乡亲们过上好日子。

1926年初秋,李聚奎刚满22岁,他的人生终于迎来了转机。

那个时候,驻扎在安化县的国民革命军第8军正招兵买马,他们在大街小巷张贴标语、布告,宣传着革命思想。

而这也成为引燃李聚奎这堆干草的火星,他不顾家人的阻拦,义无反顾地选择投身军旅。

不久之后,他便被编入第8军工兵营,跟随大部队踏上了北伐之路。

经过战场的磨砺,原本那个稚嫩的少年终于蜕变成为一个真正的革命者,饱经风霜的面庞上满是坚毅,炙热的胸膛中满是澎湃的血液。

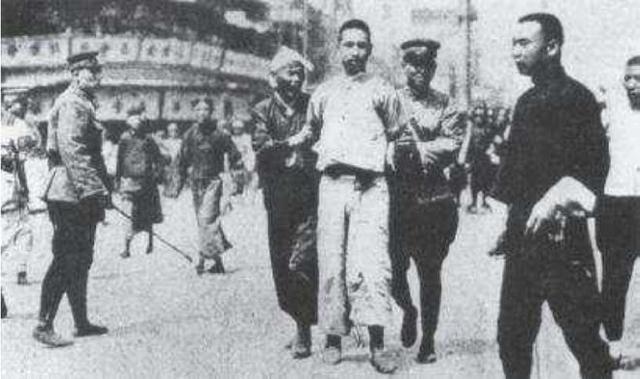

然而,就在李聚奎准备大展拳脚,与战友们一起见证革命胜利的时候,以蒋介石和汪精卫为首的国民党反动派竟悍然发动反革命政变,开始大肆屠杀共产党人与民主人士。

革命虽然陷入了低潮,但李聚奎并没有因此放弃。

1928年7月,他在彭德怀的带领下参加了平江起义,并在生平参加的第一次党小组会议上铿锵地说了这样一番话。

“我这一辈子跟党是跟定了,党让我干什么,我就干什么!”

不久之后,李聚奎来到了井冈山,并凭借着出色的军事指挥能力一跃成为红一师师长。

而那个时候,杨得志已经跟随湘南起义的部队早一步来到井冈山,军队整编后担任红一师弟1团团长。

也就是从那个时候开始,两人结下了不解之缘。

1933年秋天,贼心不死的蒋介石纠集50万兵力,对中央苏区发起第五次进攻。

面对来势汹汹的敌人,李聚奎自然毫不畏惧,他接到的任务是三甲嶂一带展开防御,拖住敌人前进的脚步。

由于红一师的其他部队都在前线御敌,李聚奎能够直接调动的只有第1团,于是他便带着团长杨得志、以及全团2000余人火速奔往福建建宁西北方的三甲嶂。

刚刚抵达这里,李聚奎就根据地形排兵布阵,让杨得志将三个营分别占领三处制高点,静静等待敌人的到来。

当天傍晚时分,陈诚麾下的3个师也来到了三甲嶂。

他们在飞机、大炮的掩护下,开始对这三处高地发起疯狂的进攻。

但无论敌人使出浑身解数,也始终无法突破红军战士们铸就的铜墙铁壁。

经过一个昼夜的激战,第二天黄昏时,已是强弩之末的敌人只能选择灰溜溜地撤退。

三甲嶂一战,李聚奎、杨得志以一个团的兵力,打败了反动派三个师,打响了红军的声威,日后两位将领的名字也让敌人闻风丧胆。

1934年10月,中央红军开始长征,李聚奎更是被中央军委点将,带领红一师由后卫部队改为开路先锋。

当部队来到大渡河畔时,湍急的河水不禁令人脊背发凉。

看着河面上一个又一个的滔天巨浪,战士们面面相觑,不知该如何是好。

毕竟他们面对的不止是这条河。

河对岸,敌人早就布置好了防御工事,说不定此刻黑洞洞的枪口早已瞄准了自己。

可面对这些棘手的难题,李聚奎没有半点退缩的意思。

他先是站在河畔的峭壁边上仔细地端详了一阵,随后回到临时搭建的指挥所,眉头紧蹙死死盯着面前的地图。

许久之后,他猛地站起身来,冲着门外喊道:“杨得志!杨得志在哪里?”

这边话音刚落,便传来了一阵应答声:“师长,我在呢”。

紧接着,一个身影便闯了进来,李聚奎定睛一看,正是杨得志。

那时形势紧急,李聚奎也不啰嗦,当即下达命令。

“你带着一团,先拿下安顺场,再强渡到河对面,有没有问题?”

而杨得志的回答也是干脆利索:“没有问题,保证完成任务!”

红一师,本来就是中央红军长征路上的先锋队。

而此次大渡河之战,一团奉命率先过河,更是先锋中的先锋,其危险性不言而喻。

为了让此次行动万无一失,杨得志回去后,便当即召集全团的连、排、班长开会,要求他们推荐出20人左右组成奋勇队,率先打向河对岸。

不多一会儿的功夫,人员名单便确认了,总共17人。

熊尚林、罗会明、刘长发、张克表、张桂成、萧汉尧、王华亭、廖洪山、赖秋发、曾先吉、郭世苍、张成球、萧桂兰、朱祥云、谢良明、丁流民、陈万清。

奋勇队成员每人配一把大刀、一杆步枪、一把手枪、以及五六枚手榴弹。

会议结束之时,这17位勇士便登上了木船,开始朝着河对岸划去。

敌人很快就发现了红军的动作,早已安排好的机枪手开始疯狂地朝着河面扫射,企图吓退他们。

可是,以熊尚林为首的奋勇队成员们早已抱着必死的决心,拼尽全力划着船桨。

而驻扎在岸边的红一师主力部队也没闲着,在李聚奎的安排下,精挑细选出的“神射手”们也开始以火力压制敌人。

费了好大周折,熊尚林等人终于抵达了河对岸。

为了避免被人发现,他们手举大刀冲杀上去,顺利占领了敌人的防御工事。

没有了敌人的干扰,红一师将士们最终安然渡过了大渡河。

1936年10月,也就是红军三大主力部队(红一、红二、红四方面军)胜利会师之后,中央军委决定执行宁夏战役计划,将西渡黄河的队伍整编为“西路军”。

由于马步芳、马鸿逵等军阀在宁夏、甘肃地区势力庞大,西路军苦苦支撑了数月,最终伤亡惨重。

而身负重伤的李聚奎靠着心中坚定的信仰,踏过茫茫戈壁、跨过皑皑雪山,历经磨难终于找到了大部队。

见到毛主席的那一刻,李聚奎鼻子一酸,泪水如决堤般从眼眶中涌出。

而毛主席则拍着他的肩膀,轻声说道:“你是虽败犹荣!”

敌我实力差距过于悬殊,能够活着回来实属不易,李聚奎当得起“虽败犹荣”这四个大字。

也正因为这件事,杨得志对于这个老首长也是肃然起敬。

抗日战争爆发之后,李聚奎任八路军129师386旅参谋长,而杨得志则前往115师担任685团团长。

而在解放战争时期,李聚奎远赴东北指挥作战,杨得志则留在华北继续奋战。

虽然两人身处不同的战场,但彼此之间都十分牵挂,便一直维持着书信往来。

1955年9月27日,正是新中国举行开国授衔仪式的日子,被授予上将军衔的杨得志不禁踮起脚尖,在怀仁堂内四处张望。

他在寻找李聚奎的身影,只可惜许久也未能找到。

直到典礼结束之后,杨得志才从别人口中得知,李聚奎并没有来到怀仁堂。

原来,就在两个多月之前,也就是1955年7月初,我国正式成立了石油工业部。

根据周恩来总理的推荐,部长一职则由李聚奎担任。

而开国授衔有个规定,凡是转到地方任职的,均不授衔。

也正因如此,李聚奎与此次授衔失之交臂。

得知事情的来龙去脉,杨得志心中五味杂陈。

当天夜里,他便托人打听到石油工业部的电话号码,并打去了电话,表明身份后便要求话务员请李聚奎部长接听。

而当李聚奎接到电话之后,杨得志强忍着哭腔,为他鸣不平。

可李聚奎只是淡然一笑,轻松地说道:“都是为建设新中国出力嘛,军衔这些东西都是虚的”。

对于军衔、职务、地位,李聚奎看得很轻。但能否干一些利国利民的实事,才是他真正在乎的。

好在组织上并没有忘记他,在之后的一段时间里,毛主席也时常挂念着他。

1958年初,克拉玛依油田早已顺利投产,松辽石油勘探局、华东石油勘探局、华北石油勘探处也相继组建。

此时,毛主席才对周恩来总理问道:“李聚奎还在搞石油?”

见对方点了点头后,他沉思片刻说道:“眼下石油工作已经走上了正轨,还是让他回部队嘛”。

“毕竟在部队里待了几十年,早就把那里当成家了,离开久了难免思乡呦”。

就这样,在毛主席的建议下,李聚奎回到了部队,担任总后勤部政委,并且被补授开国上将军衔。

得知这个消息,杨得志激动得热泪盈眶,当即打去电话表示了祝贺。

1991年春天,中央组织部决定举办一场老红军聚会。

当会场已经人山人海时,80岁高龄的杨得志却站在门口迟迟不愿落座。

等到助手前来劝说时,他才说明了缘由。

“老师长还没到呢,我哪敢坐下呀?还是站着吧”。

虽然两人都是开国上将军衔,但在杨得志的心中,自始至终都把李聚奎看作自己的首长、老师。

在那个战火纷飞的年代里,如果不是这位老首长的正确指挥,恐怕自己并不能取得如此高的成就。

所以,对于李聚奎,杨得志是抱着一颗尊敬、且感恩的心。

又过了大概十几分钟后,李聚奎才在工作人员的搀扶下,步履蹒跚地朝着会场走来。

见对方走得那样吃力,杨得志不禁红了眼眶。

他连忙迎了上去,紧紧握住李聚奎的双手,轻声且温柔地喊道:“老师长……”

听到这声呼唤,李聚奎瘦削佝偻的身躯为之一震。

他缓缓移动着目光,注视了良久后嘴角终于浮现出一抹微笑。

这便是两位开国上将深厚的革命情谊。

毕竟在那个时候,李聚奎将军已经87岁,而年轻一些的杨得志将军也已80岁。

岁月不饶人,这或许是两人今生最后的相聚,自然都无比重视。

也正因如此,两人握在一起的双手才会越来越紧,聚会结束时离场的脚步才会那么的缓慢,只是为了和彼此多待一会儿,哪怕是须臾的光阴。

1994年10月25日,杨得志将军在北京病逝,享年83岁。

1995年6月25日,李聚奎将军去世,享年91岁。

希望两位老将军的在天英灵,能够把这份深厚的情谊延续下去。