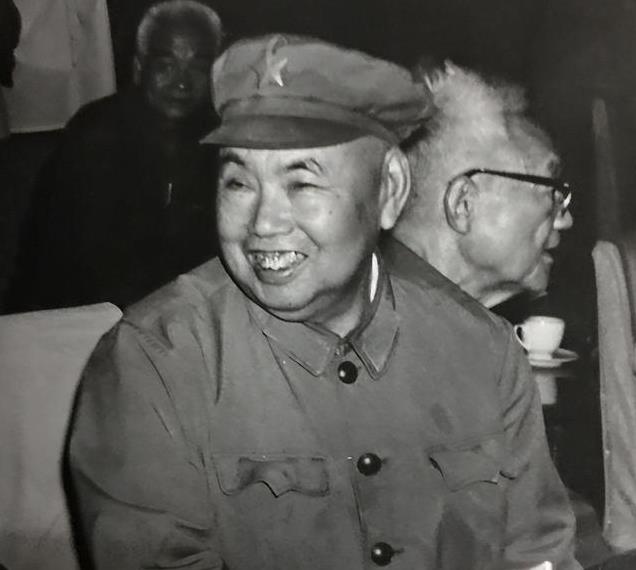

在57位开国上将中,许世友将军的经历堪称传奇。他出身农家,却凭借自己的努力和奋斗,最终成为中华人民共和国的三星上将。他的成长之路充满艰辛,却也铸就了非凡的成就。

“毛主席给了我新的政治生命”1927年,许世友投身革命队伍,成为一名光荣的共产党员。然而,他与毛泽东的初次相见却要等到1935年。在许世友的人生历程中,毛主席无疑是对他影响最为深远的人。1935年6月12日,红四方面军中的红9军和红30军的部分队伍与红一方面军成功汇合。没过多久,党中央组织了一次重要会议,正是在这次会议上,许世友首次见到了毛主席。在此次会议上,中央重申了红一、红四方面军合并后向北方进军、建立陕甘宁革命根据地的战略决策。会议一结束,许世友就带领红四军加入毛主席指挥的右路部队向北方挺进,负责殿后保护大部队的安全。在许世友和毛主席共事的短暂时间里,他们之间的上下级关系并未形成真正的默契与认同。在张国焘策划分裂行动、带领部队向南进发之际,身为红四方面军重要将领的许世友,也决定不再跟随毛主席指挥的右路军,转而与红四方面军的主力一同南下。后来,许世友离开了毛主席,带领部队前往川南地区作战。到了10月,张国焘公开成立新的"中央",这一举动严重破坏了党和红军的团结。在此期间,由于张国焘坚持南下这一错误决策,导致红四方面军在川南地区遭受重大损失。最终,在毛主席和朱德等人的坚决斗争下,张国焘不得不带着红四军向北转移。1936年10月,许世友所在的红军第四方面军大部队抵达甘肃会宁,历经艰难险阻,最终红军三大主力部队成功会合。

抗战时期,许世友在红军会师后进入抗大进修。由于他之前在红四方面军待得久,对张国焘的那套做法没有完全看透。这个情况埋下了隐患,差点让他后来惹出大麻烦。到了延安,大家都在热烈讨论,批判张国焘的问题。许世友心里琢磨:“只要不扯上我,我就装作没听见。”西路军失利后,许世友备受打击,连续十多天寝食难安。那会儿由于张国焘的错误方针,不少干部对四方面军的战友存有偏见,甚至有人给他们扣上了托派分子、匪徒的帽子。接连不断的麻烦让许世友急火攻心,直接躺进了医院。住院的日子里,局势越来越紧张。红四方面军的干部们来探病时,个个都在诉苦。连着三天都是这样,许世友心里更加觉得前途渺茫。过了几天,许世友心里憋闷,终于琢磨出一个主意。他对前来探望的战友们说道:“咱们干脆回四川吧,这儿天天说咱们是反革命,要枪毙咱们。不如去四川,让他们瞧瞧咱们到底是不是革命者。想跟我走的就一起走,不愿意的也别向中央汇报。”命令下达后,红四军里不少军官都表态要随许世友入川。可就在准备动身时,风声泄露,许世友随即被捕。许世友被抓后,情绪异常激动,大声嚷嚷,毫不畏惧地喊道:“要杀要剐随你们便,我许世友皱一下眉头就不是好汉!”在审查过程中,由于许世友密谋前往四川且态度顽固,许多同志认为应当执行死刑。但毛主席对此坚决反对,并亲自到监狱探访了两次,与许世友进行了深入的交流。初次拜访许世友时,毛主席费尽口舌试图开导他,可对方始终不为所动。见劝说无果,主席只好巧妙地终止了这次会面。毛主席再次探望许世友时,调整了交流方式。他首先向许世友表达了对其多年征战、投身革命斗争所付出努力的钦佩之情。

许世友被这番话深深触动了。毛泽东看到时机成熟,便顺势开导他,直言不讳地说:“张国焘犯的错是他个人的事,跟你们这些好同志没有任何牵连。”听了毛主席的开导,许世友顿时觉得心头一亮,所有的顾虑都烟消云散。他用力握住毛主席的手,坚定地表示:"在斗争的风浪中,我许世友一定会经受住考验。"许世友自此全心追随毛主席的指导,在思想和行动上都深刻领会了毛主席的智慧。多年后,他回忆道:"那一天之后,我仿佛获得了全新的政治生命,毛主席的教诲让我焕然一新。"许世友出狱后,按照毛主席的指示,开始潜心学习。他后来回忆道:“真正意识到自己错得有多离谱,是在研读了列宁的理论和毛主席那篇关于对抗日本帝国主义的文章之后。”许世友不仅意识到自身的不足,还对毛泽东思想有了更深刻的领悟。这段时间,他与毛主席的接触更加频繁,多次聆听毛主席讲解哲学、政治和军事等方面的内容,收获颇丰。通过这些交流,许世友逐渐认识到毛泽东同志是我党我军无可争议的伟大领袖,他对毛泽东思想的信仰也愈发坚定。在毛泽东和其他战友的关怀下,许世友不仅成功重返党组织,重新走上正轨,更成长为一位坚决执行毛主席指示的得力干将。值得一提的是,许世友当年的行动曾被误传为"携枪潜逃",这种说法并不属实。许世友和他的战友们从未背弃革命事业,他们只是计划带领队伍继续开展游击斗争。徐向前元帅在自传中也特别澄清过:"这件事实际上是个冤假错案。"

“陆海空参战部队由广州军区司令员许世友指挥”许世友在新中国成立后,全身心投入到国家建设中。不管时代如何变迁,他始终坚定不移地遵循毛泽东思想,恪守自己的信念和准则。1973年,邓小平从江西重返北京,随即恢复职务,担任中央政治局和中央军委的委员。1974年初,他面临的首要挑战就是处理南海事务。从上世纪50年代起,在美国的撑腰下,越南南方政权不断侵犯我国的南沙和西沙群岛。同一时期,美国侦察机也经常在南海区域进行情报搜集。1973年,虽然美国从越南撤走了军队,但他们却给越南南方政权留下了一批军事装备。靠着这些美军留下的军舰等武器,越南南方政权继续在西沙永乐群岛一带发动侵略,导致我国渔民和民兵出现伤亡,严重损害了我国的主权和安全。1974年1月17日深夜,周恩来总理拨通了总参作战部的电话,详细了解西沙群岛的局势。听完汇报后,周总理表示:“西沙的局势可能会引发军事冲突,这件事关系重大,必须请示毛主席才能决定。”通话一结束,周恩来马上与叶剑英拟定了关于西沙群岛防卫的文件。毛泽东审阅后,毫不犹豫地写下“批准”,同时强调:“只有通过战斗,才能确保我国在海洋上的正当权利不受侵犯。”西沙群岛局势在短短两天内再度升温,接到最新情报后,中央高层判断,若按既定方案调遣部队,可能错失战机。经过慎重考虑,中央果断调整部署,任命叶剑英和邓小平全权负责西沙海域的军事行动。在那个特定的历史时期,国内局势复杂多变,军队内部矛盾重重,尤其是海军方面的问题尤为突出。邓小平刚到总参作战部,便直截了当地询问:“先说说当前的情况吧。”在听取完情况后,邓小平果断下达命令:"所有参战的陆军、海军和空军部队,统一由广州军区司令许世友指挥。"这个明确的指令,为后续的军事行动扫清了指挥权属的障碍,确保了作战过程能够顺利进行。

邓小平仔细研究了战场形势,指着地图开始布置具体行动计划,说完后环视众人:“各位有什么想法吗?”会议室里鸦雀无声,眼看时间所剩无几,邓小平果断向身边的参谋下达命令:“立即发送!”这道关键指令随即通过电波传向作战前线。战斗打响时,指挥中心里鸦雀无声,所有人都屏住呼吸,目光牢牢锁定在通讯设备上,脸上写满了紧张与专注。叶剑英时不时就打听前线有没有新消息,邓小平那边烟是一支接一支地抽。下午两点多,总参作战部的电话响了,前线传来胜利的好消息。叶剑英听到后,马上高兴地喊:“太好了,打得漂亮!”邓小平神色从容,缓缓吐出一口烟圈,把手中的烟蒂摁灭,转身对叶剑英说:“该去用餐了,咱们走吧。”用餐之前,邓小平给广州军区布置了新任务,要求他们再接再厉,把越南南方政权抢走的那些岛屿都夺回来。紧要关头,邓小平沉着冷静,第一时间摸清战场态势,迅速选定将领坐镇。虽然他和许世友共事不长,却果断委以重任,这充分体现了邓小平识人用人的独到之处。

“活着尽忠,死了尽孝”1974年,中国在西沙海域打赢了一场关键战役,自此这片群岛便牢牢掌握在中国手中。对邓小平而言,指挥这场海战不过是那段特殊时期的一个小片段。没过多久,他就又一次从领导岗位上退了下来。1976年,"四人帮"倒台后,呼吁邓小平复出的呼声日益高涨,然而,反对的力量也在暗中活跃。1976年12月,杨勇担任新疆军区司令员期间,为了争取更多老同志的支持,他主动开展了一系列走访活动。那年年底,他带着女儿京京来到广州,住进了留园。巧合的是,他的两个儿子正好也在广州度假,一家人因此有了难得的团聚机会。广州军区司令员许世友主动邀请杨勇全家到自家做客,杨勇爽快答应,带着家人兴高采烈地前往许世友的住处。杨勇腿脚不便,平时走路都得靠拐杖支撑。许世友看到后笑着打趣:“你这身子骨还不如我呢,我比你大好几岁,走路都不用拐杖。”闲聊中,几人来到餐桌旁,许世友招呼大家坐下,很快菜肴就上齐了。桌上摆的都是普通饭菜。但让人惊讶的是,每道菜都用洗脸盆那么大的盘子装。堆得老高的煎蛋、炒肉什么的,全都盛在大脸盆里。许世友待客时,对菜品并不讲究,唯独对酒情有独钟。在他眼里,佳肴不过是陪衬,美酒才是宴席的灵魂。只要端起酒杯,任凭谁来,都得在他的豪饮下甘拜下风。可惜的是,杨勇的肠胃对酒精过敏,只要一沾酒就会闹肚子,所以没法陪许世友共饮。许世友理解他的情况,没有勉强,只是笑着说:“你不喝没关系,我自己来。”几杯酒下肚,许世友突然开口:“我的人马都上山了,搞野外训练呢。”杨勇一听许世友这么说,立刻领会到他的态度:他是赞同邓小平重新出山的。得到许世友的明确支持,杨勇心里顿时踏实了许多。

1977年7月,在党中央和一批老同志的推动下,邓小平重新担任了党和国家的重要领导职位,回到了中国政治的核心位置。在他的引领下,中国开始了改革开放的崭新篇章,迎来了一个充满希望与变革的时代。1985年9月底,许世友的健康状况急剧恶化,医生团队发出了病危通知。当时担任中央政治局委员和军委副主席的杨尚昆得知后,立即动身前往南京探望许世友。此时的许世友大多时间都处于迷糊状态。工作人员凑近他耳边,提高音量说:“杨尚昆副主席从军委来看望您了,他是专程从北京来的,代表邓小平同志向您问好。”工作人员多次呼喊许世友,他起初毫无回应,后来才模糊地吐出几个字。周围的人听清了他的话:“我不行了。”这句话让在场的人更加揪心。1985年10月22日,许世友因病离世。随后,他关于希望土葬的申请被递送至北京,中央及军委高层反复讨论却难以决断。最终,此事被呈报给邓小平。早在39年前,许世友就未在火葬同意书上签字,并曾郑重地向毛主席表达:“我死后不愿火化。”毛主席听完只是淡淡一笑,周围的人也没太在意。但如今,这个问题却成了棘手的现实挑战。自建国以来,除了任弼时同志外,所有中央领导人都选择了火化作为身后事的方式。邓小平陷入了两难境地。答应土葬吧,该怎么向党组织和全国人民交代?不答应吧,又显得不近人情,毕竟火葬是自愿选择,而且许世友生前也没有在火葬倡议书上签字。邓小平审阅完报告,沉思片刻,提笔写下批示:"按此执行,以后不可再犯。"

10月26日一大早,王震就乘坐飞机赶到南京,专程来送别许世友将军最后一程。他特别提到:“是小平同志特意让我过来,向许将军表达最后的敬意。”王震传达了邓小平对许世友将军身后事的处理建议:许世友同志是一位性格鲜明、经历独特、功绩卓著的非凡人物。这次他的土葬安排,是依据毛泽东同志的遗愿,并由邓小平同志亲自批准的特殊许可,这在历史上实属罕见。