洱海是云南省面积位居第二的高原淡水湖,其位于金沙江、元江、澜沧江三大水系的分水岭地带,享有“滇西鱼米之乡”的美誉。作为一个由地质陷落而成的封闭淡水湖,洱海就像一个天然的深水盆,拥有丰富且优质的水源和绝佳的气候环境,孕育出了独特、珍稀的鱼类资源。

洱海卫星图

在上世纪50~60年代,洱海因盛产名贵鲜鱼而成为滇西重要的渔业基地,人们开始关注并研究湖中的鱼类组成。国内首次报道洱海鱼类结构的学者是张玺,其在1945年记录到洱海有10种鱼类,后来还有学者分别记录了8种、9种等不同的数据。

洱海:滇西渔业基地

主要是因为洱海太大又太深,湖面面积将近250平方千米,湖区的平均水深高达10.6m,最深处有21.5m,所以每次调查发现的鱼类只是“洱海鱼库”的一部分。直到褚新洛等学者在编写专著《洱海的鱼类》时系统总结出洱海的鱼类共有30种,组成为17种土著鱼+13种外来鱼,这才揭开了洱海鱼类的神秘面纱。

洱海渔业60年:17种土著鱼为何落于下风?土著鱼是洱海最早的原住民和第一代主人,随着长期的进化,它们和洱海的环境相互作用,形成了你中有我、我中有你的关系,就连生物特性都和常见的家鱼有所不同。比如:普通的池养鲤鱼常在水体下层活动,喜欢啃食底层淤泥中的有机碎屑和软体动物,而洱海鲤(亦称大头鲤)则是一种中上层鱼类,在原产地喜食微小的浮游动物,兼食少量水草,其肉质也和普通鲤鱼有所差异。

洱海鲤(Linnaeus barbatus)

17种鱼的丰富度并不算高,和长江的400多种鱼相比只占个零头,但从特有程度来看,它们却是国内独一无二的“水下珍宝”。

在20世纪50年代,洱海中的鱼类记载有17种,全部都是土著鱼。这些鱼类除了鲫、泥鳅、黄鳝等常见种外,大部分都是地区特有种,比如:大理裂腹鱼、洱海鲤、大眼鲤、春鲤、大理鲤、洱海四须鲃、油四须鲃等。这些土著鱼不乏国家二级和云南省二级的身份标签,历史早先时候还扮演过“经济鱼类”的角色,比如:大理裂腹鱼的年收购量曾达15吨,是当地渔民重要的渔获对象。

大理裂腹鱼(Schizothorax taliensis)

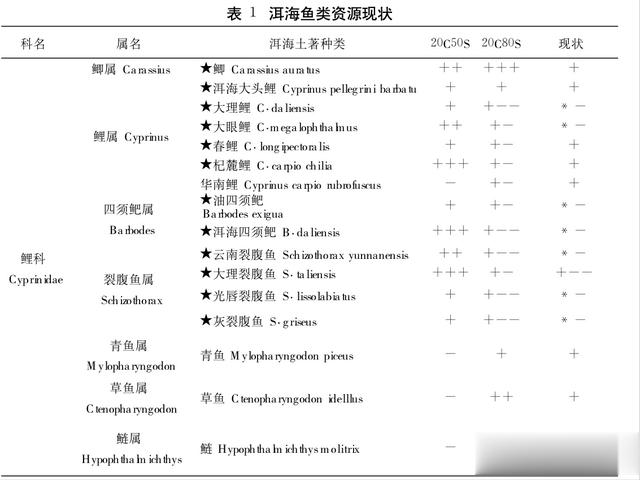

洱海鱼类资源现状(上图展示部分物种,带星号的是土著种)

时过境迁,现在野生的大理裂腹鱼已经难觅踪迹,光唇裂腹鱼、洱海四须鲃等特有鱼类也早已在洱海消亡殆尽。土著鱼由盛转衰的时间出现在20世纪60年代,我国专家为了提高洱海的渔业生产能力,提出了引入四大家鱼、团头鲂、华南鲤等经济鱼类的设想,这些鱼类生长快,抗病力强,理应是渔业增收的致富种子。不料在引种过程中顺带混入了子陵吻鰕虎鱼、棒花鱼、中华鳑鲏、麦穗鱼、兴凯鱊等小杂鱼的鱼卵或幼鱼,这些外来者打破了洱海相对封闭的系统,使原本的鱼类群落由单一的土著鱼转变成为土著鱼和外来鱼相混杂的种群。

麦穗鱼(Pseudorasbora parva)

外来鱼类对洱海土著鱼的威胁有多大呢?目前已解析的机制至少涵盖两个方面。第一,洱海的土著鱼天然缺乏大个体的肉食性鱼类,难以在食物链上压制外来的小杂鱼,如麦穗鱼、鰕虎鱼等。这些杂鱼反过来会在鲤属和四须鲃属等土著鱼繁殖时展现出吞食鱼卵的习性,严重危害土著鱼的正常繁殖。

第二,生态位重叠导致土著鱼落于下风,种群规模趋于萎缩。典型的例子是在70年代末,洱海大头鲤的数量明显减少乃至销声匿迹,有学者推测:这很可能和当时引进的鲢、鳙相关。因为这几种鱼都是以浮游生物为主要食物,生态位重合度高,但鲢鳙的滤食机能更完善,摄食量更大,从而排挤了大头鲤。

太湖新银鱼移植40年,西太公鱼强势定居洱海土著鱼的危机应当看作人为和自然因素共同作用的结果,70年代后的水位下降(沟渠枯竭,洄游通道阻断),外来物种引入,酷渔滥捕等因素都应对结果负责。但时至今日,外来鱼类的影响仍在持续且有发酵趋势,在这当中,最受关注的两种鱼就是银鱼和西太公鱼。

银鱼的外观形态

洱海的老渔民都知道,但凡是能捕到银鱼的水域,通常都很少捕到其他的鱼类,这种鱼类的“排他性”已然深入人心。最早是在1984年,洱海中引进了太湖新银鱼,这种鱼最大只能长到8cm左右,但经济价值很高,并且通体透明,全身都可食用,在产地一般会制成鱼干,味道极鲜,是公认的“淡水珍品”。

银鱼营养价值高,被视为淡水珍品

银鱼的到来客观上增加了渔业收入,但由于繁殖能力太强,90年代的银鱼快速发展成了优势鱼种。渔民们为了捕捞银鱼创收,大力发展机动渔船作业法,采用的渔网有拉网、拖网、迷魂阵、丝网等,但网眼普遍较密。这样一来,在捕捞银鱼时不可避免地会误捕其他鱼类的幼鱼,被波及的不只有土著鱼,就连鲤鱼、鲢鳙等外来经济鱼种也跟着连年减产。

洱海渔业捕捞现场

然而,这还不是最棘手的难题。在1999年,王云飞等学者指出:太湖新银鱼引入的时间也是洱海象鼻溞等浮游动物密度锐减的时间,洱海的营养水平受扰,水质也开始变差。还有人注意到,当太湖新银鱼成功移植后,洱海内曾多次爆发大面积的蓝藻水华,当时就有学者认为二者存在因果关系,理由是:银鱼的天性是大量摄食浮游动物,洱海藻类的天敌数量随之减少,基层食物链被打破,此时湖区的蓝藻就很容易疯长(增殖失控),这在后来的研究中也得到了印证。

银鱼的引入会扰乱微型食物链,间接影响水质

比起太湖新银鱼有过之而无不及的角色,就是后来者居上的西太公鱼,它是鲑形目胡瓜鱼科公鱼属的小型鱼类,同样具有性成熟时间短,繁殖力强,肉味鲜美的特点。根据相关文献资料,在2012年前后,西太公鱼被人为特意放流到了洱海中,并在短短几年内就迅速成为了洱海的主要经济鱼类。

西太公鱼已成为洱海的优势物种

西太公鱼的寿命通常只有1年,其繁殖量大,竞争能力不输银鱼。人们发现在2015~2018年,西太公鱼在洱海的年产量一直在上升,从120吨骤然增加到了2120.5吨,银鱼则从2015年开始递减,年产量从1300吨下降到了150吨,这一波此长彼消,充分显示了西太公鱼的上位优势。

西太公鱼和太湖新银鱼的年产量变化

主要原因在于,西太公鱼习情贪婪,会抢食浮游动物并掠夺银鱼的食物资源,而且其常见个体能达到8~15cm,部分能达到17cm,对食物的需求量比银鱼更高。在生长速度上,西太公鱼的生长系数是银鱼的2倍左右,竞争优势自然要比银鱼更胜一筹。

西太公鱼对食物的需求量高于银鱼

中科院的一项研究发现,西太公鱼对洱海的食物网结构和功能产生了深远影响。这一幕就像当年池沼公鱼(西太公鱼的近亲,俗称黄瓜鱼)定居新疆博斯腾湖并把河鲈(五道黑)赶下霸主地位一样,现在的西太公鱼同样在洱海改变着游戏规则,加速了优势鱼种的轮番演替,日渐式微的土著鱼也只能以身入局,被迫参与竞争。

银鱼和西太公鱼:为何要开展针对性捕捞?保护土著鱼的重要手段就是控制外来鱼的数量,但控制的效果也分种类。对于麦穗鱼、鰕虎鱼等小杂鱼来说,捕捞的方式很难奏效:一来,这些杂鱼的体型较小,喜欢单独或以小团体的形式出没觅食,分布和生境都很分散,难以规模化捕捞。二来,小杂鱼本身利用价值较低,渔民捕捞积极性不高,在渔具、渔法上也很难采取针对性方案。

但银鱼和西太公鱼就不存在这样的顾虑了。这两种高价值的经济鱼类有一个共同特点,那就是分布在水体的上层,经常集群出现,采用特制的围网等渔具就能实现规模化捕捞,作业的专一程度也比较高。

银鱼具有集群出没、上层浮游的习性

要实现更加高效的捕捞,还需要结合这两种鱼在洱海的生长情况。首先,太湖新银鱼的生长期是3月至次年3月,西太公鱼则是4月至次年4月。其次,西太公鱼的生长拐点为0.48龄,对应的最佳开捕时间是9月份,银鱼的生长拐点为0.75龄,对应最佳开捕时间为11月。在特定时间加强捕捞,能最大程度抑制种群规模,还能兼顾生态和经济效益,可谓是一举两得。

根据西太公鱼的生长特性确定最佳捕捞方案

捕捞程度又该如何确定呢?根据Gulland在1984年提出的理论,可采用“开发率”来衡量渔业资源的开发程度,一般0.5左右对应最适开发率。而实际调查显示,西太空鱼当前的开发率为0.75,太湖新银鱼的开发率为0.61,从结果来看,人工捕捞的力度是足够的,但需要注意的是调节捕捞比例,使两种鱼的种群密度保持“稳定的低水平”,以达到生态调控的目的。

洱海生态调控(专项捕捞银鱼和西太公鱼)

此外,洱海的生态改善还有赖于人为的保护建设,可以通过三个方面着手。其一,加强土著鱼的放流,如洱海大头鲤、大理裂腹鱼等珍稀品种,改善洱海的鱼类结构。其二,是重视栖息地的保护,确保土著物种能够正常产卵,产孵卵场能满足幼鱼的成长,并通过禁渔制度加强对鱼类繁殖期的保护。其三,就是要做好洱海周边居民和工厂的污水排放管理,杜绝污水入湖,让洱海重现碧水蓝天。