拙与巧——篆刻美学初探之一

刘江

刊于《书法研究》1987 年第 3 期

在篆刻艺术的评论中,常有人提到“古拙”“厚拙”“苍拙”以及 “笨拙”,也有人提到某人的作品“奇巧”、有“巧思”,或是“过巧”“纤巧”等,评述不一,各说纷纭。到底何谓拙?何谓巧?二者关系,以及在篆刻艺术的具体表现,似有探讨必要。

一、拙巧是篆刻美学中的一个课题

印学史上提出“巧、拙”问题的,最早见到的是明人徐官,在《古今印史》中提到与范武卿同寓星溪,尝鉴赏诸家印谱,时出与予评之“某也古、某也巧、某也俗及制度之法……”同时还有沈野在《印谈》中提到“汉晋之印,古拙飞动,奇正相生”,见古印“玩其苍拙、取以为法” ,并论印有五要“苍、拙、圆、劲、脱”与四病“嫩、巧、滞、弱”。此二人远瞩洞达,能提出问题,但过于简略。至晚明徐上达在《印法参同》中提出巧拙,言简而辩证,实为难得,他说:“太作聪明,则伤巧;过守成规,则伤拙。须是巧以藏其拙,拙以藏其巧,求所谓大巧若拙斯可矣。”到清末赵之谦在《书扬州吴让之印稿》中评论吴的作品时提得较为具体,他说:“浙宗巧入者也,徽宗拙入者也。今让之所刻,一竖一画,必求展势,是厌拙之入而愿巧之出也。浙宗见巧莫如次闲,曼生巧七而拙三,龙泓忘拙忘巧,秋盦巧拙均,山堂则九拙而孕一巧。”

以上四位明清印人所述巧拙,各有详略,但总的精神是扬拙而抑巧,虽各人着眼点与评论标准不尽同一,如沈野是要拙而弃巧;赵之谦对浙、皖二派主要印人,以及吴让之等作品,作了具体评价,使我们较明确了解他的观点,但论说不免偏烦;徐上达较沈、赵二人辩证,并提出高明的见解“大巧若拙斯可矣”。他们不可磨灭的贡献是提出了篆刻美学中一个重要的课题,随着时间的推移,他们各人从不同角度加以丰富或发展。但从今天的角度来看,难免过于简略,所言拙与巧,缺乏明确的规定性,论述亦未能展开,使人不易明察其“庐山真面目”。可惜这一篆刻美学上的重要课题,自赵之谦后很少有人论及,这对印学理论的探讨、欣赏水平和创作水平的提高不无影响。

我觉得拙与巧是篆刻美学中的重要组成部分。它是矛盾的统一体,时时表现在拙中有巧、巧中有拙、巧拙相生、相反相成。要形拙而意巧,大巧若拙;勿为弱而巧、拙而笨、形巧而意拙。

下面就根据对拙巧这一总的看法具体分别论述于后。

二、拙、巧及其相互关系

何谓“拙”?

一般是着重于本质的内在美的追求,不是以华丽外表为尚,故它与苍古、朴素、自然、大方、含蓄、力量等联系在一起,有时从外表来看并不美,甚至还多少带有点“丑”“怪”“残”“粗”“稚”等现象。它的美是属于潜在性的,只有具备一定修养的人,才能登堂入室,逐渐领会其美之所在;如无此修养者,仅从表面而论,会感到有些“粗头乱服”“欠精细”“不好看”。但若表现得不好,也确是存在着粗糙、笨拙、丑怪等情况。

何谓“巧”?

一般它是从事物的表面来看,故它与华丽、细巧、工致、圆转流动等联系在一起,如色彩的艳丽、技术的熟练、线条的流动、姿态的优美等,故它与技术、材料、色彩等外在因素有关,因此有其美的一面。但若用之不当,或施之过甚,则会出现纤巧、做作、俗媚、浅薄等感觉。另一方面,若透过外表也可领略到深一步的“巧”,如“巧思”“巧意”“巧妙”“奇巧” 等,这都是作者的构思与客观技术材料或处理手法等偶然的或必然的“巧合”而产生的特殊效果。

拙与巧,这是社会发展中,审美观念中的一对自然的矛盾。它们各自有相对的独立性,但常是互为渗化、对立而又统一 。

在原始社会,人们在生产劳动中,或在生产劳动之余,不自觉地对其社会生产、生活所见所闻产生了对美的追求与创作,产生了一批艺术品。从今天的角度看,它们较为原始,如中国古代河姆渡与半坡的陶器制品,以及在陶器上的花纹与绘画,或是骨制品,以及台湾高山族人的原始木雕,或非洲的原始雕刻等,它们都具有一种简括、朴素、粗扩、深厚和力量的美。这些古代艺术品,与今天科学技术发展而创造出的绘画或工艺品相较,今日的作品要显得华丽、细致、熟练得多。但对有一定艺术修养的人来说,他们对古代较为原始的作品则更为喜爱,其原因就是因为人是自然的产物,天性喜爱自然,脱离自然愈久远,就更加喜爱与追求这种朴实无华的自然美。相反对过分做作、细巧的东西则感到厌倦、反感。但从社会生活中来考察,事物的存在与发展并不是那么简单,往往在拙的事物中,也具有巧的因素;在巧的事物中,也具有拙的本质。如自然界中的石块,一般较为笨拙,但如太湖石或云南的石林,则出人意外地具有“巧意”。而经过艺术家加工制作的石雕,更具有一种巧思,产生出强烈的艺术感染力,如霍去病墓的石马、石蛙等。这是与人们的审美观有着密切的联系,也可从中悟出巧与拙的关系,即拙能生巧、巧能出拙,拙巧并存、相互渗透,或互为转化。

我们从事物发展过程来看,一般都是由低到高,由简单到复杂,再追求单纯。即由低级状态的拙,经过不断熟习锻炼而达于巧的地步,达到我们常说的“熟能生巧”。何震《续学古编》中谈道:“繁简相参,布置不乱,谓之巧。”这是技术性问题,也是审美观发展的过程,一般有进一步追求的人往往在熟巧的基础上,再不断磨炼而达到更为简练概括的程度,也就是达到高级阶段的“拙”。在书法评论中常说:“书必先生而后熟,亦必先熟而后生。始之生者,学力未到,心手相违也;熟而生者,不落蹊径,不随世俗,新意时出,笔底具化工也。”一位篆刻艺术家的成长过程何尝不是如此?吴昌硕早年作品,尚未入门,显得稚拙;青壮年时云游苏、杭、沪,识见广增,取法丁、邓等人,初获规矩,渐为熟练,由拙而入巧;中年以后取法秦汉,旁及钟鼎砖瓦之类文字,融会贯通,自成面貌,显得极为朴实浑厚、气势雄强,遂由巧变拙。此拙中有巧,浑朴中而有灵动也。这个由熟而后生的“生”,也就是由巧而后拙的“拙”,已与开始阶段的生硬的“生”、笨拙的“拙”,有质的差别了。故《庄子·胠箧》中有“大巧若拙”的“拙”,我看就有此意思。亦印家之上乘也。

拙与巧表达的程序与方式也是多种多样的,一般都是由拙而巧而拙。但也不是统一的模式,有的拙入而拙出,有的拙入而巧出;有的巧入而拙出,也有巧入而巧出的。因各人的素质与修养不同,其入、出的深浅广狭程度也不一样。故赵之谦提到“浙宗巧入者也,徽宗拙入者也”,吴让之“是厌拙之入而愿巧之出也”。

这里牵涉到何谓巧入、拙入等问题。根据赵之谦评论的有关几段文字来看,“巧入”,基本上是指篆刻的刀法着手;“拙入”,可能是指从章法字法着手而言。因为篆刻中,刀法是表现的手段,易于入手,易于见效;而章法字法与书法有着密切的关系,同时还要金石碑版等方面的素养,才可能出新貌,是较本质的功夫,见效也较难。如他所赞誉的丁敬身“忘拙忘巧”、蒋山堂是“九拙而孕一巧”,“自辟蹊径,神至处龙泓且不如”。丁、蒋是浙派名家,字法、章法取袭汉而刀法以切刀入手,表现了书法中的迟、涩等精神,一扫元明人求光滑之旧习,故能开宗立派现出新貌。这就是赵所谓“巧入”者,说得全面一点,应是“巧入而拙”出较为妥当。按他的观点看“浙宗见巧莫若次闲”,这可说是“巧入而巧出”的代表了,因为赵次闲刀法,晚年日趋公式化、概念化,刀痕如锯齿,千印一面,只是在玩弄刀法的技巧罢了。至于“拙入而拙出”的,当推邓石如,因他能以书入印,改变了过去平正方匀的汉印字法、章法,刀法又以中锋入石,刚健婀娜、苍劲浑朴,故评赞曰:“徽宗无新奇可喜状,学似易而实难。”赵之谦评吴让之篆刻,虽有些不够全面和过分之处,但也有一定道理。让之承邓石如以书入印之旨,颇为得势,运刀多用侧锋,使转自然,能充分表达笔意,发展了邓石如,生动活泼,亦有坚实感,不失为大家风貌,但有时刀锋使用过分,含浑坚实略嫌不足,故赵评他“一竖一画,必求展势,是厌拙之入而愿巧之出也”。

综观上述,拙巧之入出,不仅是在章法、字法、刀法上的表现,同时往往是互相渗透的。在刀法上有巧拙的表现,在章法字法上也存在着巧拙的因素,有刀笔难分之感。实是两者相生,表里融一,虽有对抗却又相辅相成;有的拙多于巧,有的巧多于拙。不过一般欣赏者的审美要求,多崇拙而舍巧,或拙多于巧,或巧其思而拙其表。

三、拙、巧在篆刻中的表现

拙与巧表现在章法、字法、笔法和刀法上。但作为艺术的构成因素不能那么机械地分开,往往是相互渗化融汇,如笔中有刀、刀中有笔,拙中有巧、巧中有拙。为了阐述得具体而简明,兹就其表现形态,以方圆、直曲、粗细、残全、藏露、涩滑等几方面为内容作一略述。

(一)方与圆

在章法上和字法结体与用笔上,有方有圆。方者多则拙胜,圆的因素多则巧出。如汉印汉篆多为方形,笔画起止和转角亦多方笔,显得安静、浑朴、饱满、苍拙,故历来治印家多崇尚汉印。吴昌硕讲:“摹拟汉印者,宜先从丰实一路入手,庶无流弊矣。”

秦篆笔致以圆弧为主,衬之以直线为骨架,加之笔画细劲有力。《书谱》中说:“篆尚婉而通。”故显出巧意多。在印中以元朱文一路为代表。元朱文承秦篆遗风,明清以来邓石如、吴让之、赵之谦、赵叔孺朱文多属这一路。在结体与笔法上均采用细劲圆转一路的,如徐三庚等,更是巧出,似有舞女翩跹之感,惜中年以后巧得过分,便成了一种油滑的“习气”了。

印章过方则易板滞,过圆则易入油滑,一般多是方中有圆、圆中寓方,斯为上乘。“西泠八家”之一的奚冈在边跋中曾谈道:“近人论印,动辄秦汉,而不知秦汉印刻,浑朴严整之外,特用强屈传神。”一般较优秀的篆刻作品中,并不是一味单纯的方或圆,而多是方圆参杂并存,使印面章法或结体既平正稳重,又有圆曲或奇姿异态。如汉印中,字体形方,而少数笔画或其转角处,多具圆意,或外圆而内方,故显得浑朴而又灵动,清吴先声在《敦好堂论印》中讲道:“白文转折处,须有意思非方非圆,非不方不圆,天然生趣,巧者得之。”尤其是殳篆和鸟虫篆一路,曲屈盘绕的结体,点之以鱼、鸟、虫等类具象纹饰,更具有巧思。这正如颜真卿在《述张长史笔法十二意》中所云,“巧谓布置”“令其平稳”或“意外生体,令有异势”。至于以秦篆为主的圆朱文,其篆体结构、笔法等,也不尽全是婉绕圆曲,有的也以直方为主的。如郭忠恕《论篆书》说篆应“挠而不折”,又说要“方上圆下,如口字是也”。

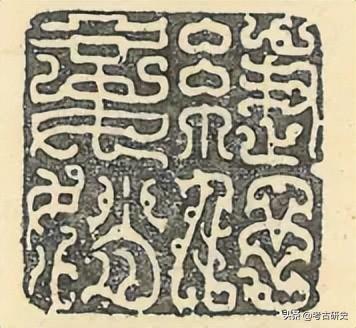

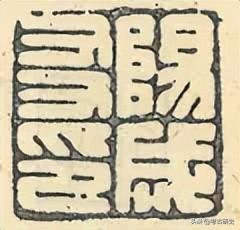

方圆结合而形成以拙为主的篆刻作品,汉印中以铸印为多,以巧为主的以殳篆或鸟虫篆为代表。近代作家以拙为主的吴昌硕,以汉印方正一路为基础的拙,同时吸取了浙派的切刀法,取邓石如以书入印的精神,融汇石鼓、钟鼎瓦甓等文字,以迟涩笔意熔于字态的方圆之中,使刀笔中具有巧意,形成浑朴苍拙中有灵巧生动之笔(汉印中以方为主如“邓齐”,方中有圆的如“朔方长印”,方圆结合如“织室令印”,近人以方为主者如吴昌硕的“高邕之”印(图一),圆者为主的如赵之谦的“朱氏子泽”(图二)。

图一 “高邕之”

图二 “朱氏子泽”

(二)直与曲

印章中直的线条,显得稳健、刚强、雄朴、壮美;曲的线条有变化、柔和、有动感,显得优美。甲骨文结体与用笔多为直线,细而挺劲,其转弯处亦为折笔,有秀劲挺拔之美。汉印中朱白文亦多横平竖直线条,故显得刚毅、朴拙。明潘茂泓《印章法》中说,“汉篆玉著端庄”“壮健如铁枪铁棒”。但若过直则少变化少情味,明杨士修说:“纵之流弊则直,直者,经而少情。”曲的线条变化较多,如大小篆结体与笔画以曲线为多,如《毛公鼎》《散氏盘》《石鼓文》等,“随体诘诎”,有圆转之美,杨世修赞赏“转则远而有味”。英国画家荷加斯在《美的分析》一书中读到波状线、蛇形线能赋予美以最大的魔力:“蛇形线是一种弯曲的并朝着不同方向盘绕的线条,能使眼睛得到满足,引导眼睛去追逐其无限多样的变化。”元明后篆刻中多用曲线,尤其是朱文为甚,如吴让之、赵之谦某些印章多如是。

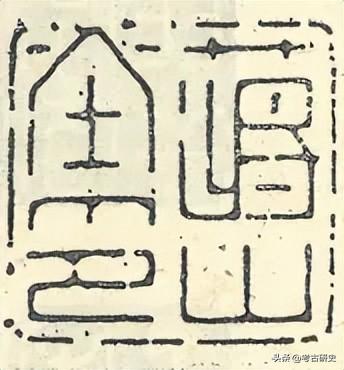

篆刻中线条过直则易板结、生硬,骨露肉少;过曲则易失之软弱,无骨无力。故印中线条运用.多是直曲结合,直以强其骨,曲以丰其韵。直可观其拙,曲可显其巧。在现实生活中,或任何艺术中,也总是体现出直中有曲、曲中有直,即形曲而势直、形直而意曲。如人体结构线条,书法中的结构与用线,庭园的景物与道路的布置等等,皆存是理。刘熙载在《艺概·书概》中说:“书要曲而有直体,直而有曲致。”冯承辉在《印学管见》指出:“竖画不难于直,难于似直而曲,似曲而直,此种妙法,唯汉印有之。”的确,汉印文字的线条,直曲配合得很好,有的很巧妙,如“日利”“王小子”等印可见一斑。明清印人学习汉印,尤其是浙派在线条中更注意这个结合与变化,如丁敬、蒋仁等人作品利用切刀而形成的线条,直中有曲更为明显。故荷加斯说:“直线与曲线结合起来,形成复杂的线条,这就使单纯的曲线更加多样化起来,因此有更大的装饰性。”但直曲结合应本乎自然,不应造作。明杨长倩《印母》中指出印章中“或中原径直、拗直作曲……总名曰造,皆俗所惊”,也正如赵之谦批评“浙宗自家次闲后,流为习尚,虽极丑恶,犹得众好”一样,在直曲上太过分作功夫,以取媚于时俗,变成“弄巧反拙”了。(汉印中直线为主的如“陈闲”(图三)、以曲线为主的如“緁伃妾娋”(图四)印,线中有直曲的如清“西泠八家”的“丁敬身印”(图五)“大恒”(图六)等印。

图三 “陈闲”

图五 “丁敬身印”

图四 “緁伃妾娋”

图六 “大恒”

(三)粗与细

一般粗壮者多拙,细小者多出巧,这多表现在印中的笔法上。粗、壮、犷,能显其力量的雄浑、朴实、拙强;细、小、精,能显其秀丽,使人感到可爱。前者如古代墓道的翁仲、石兽等,雕刻简括、粗犷、有力;后者如墓中出土的玉雕蝉、鱼、夔等,精细、光润、小巧,逗人喜欢。在篆刻中,如汉印中的粗白文铸印,“阳成友印”(图七)“臣安”(图八)等印,显得饱满、粗壮、朴拙,细白文玉印如“陈闲”“庞比干”(图九)等,则显得刚劲、细挺、秀巧,但粗壮有力。不应涉于肥,细要秀劲,不能失之于软弱。明甘旸《印章集说》云:“汉印皆白文,本摹印篆法,则古雅可观,不宜用玉箸篆,用之不庄重,亦不可作怪,下笔当健壮,转折血脉贯通,肥勿失于臃肿,瘦勿失于枯槁。”

图七 “阳成友印”

图九 “庞比干”

图八 “臣安”

事物的发展也有着“物极必反”的现象,如汉白文印一路,多粗笔画,有的显得有些拙笨,有的也略有过肥之嫌;但有时粗过了头,两笔并作一笔,则又呈现出别开生面的“巧合”,显得更有别趣。齐白石常以古印中这种巧合的并笔引之入印,二三笔并行之笔画,利用石质行刀爆破而相连,或有意相并,使白文有“密不通风”之感,使人耳目为之一新。

一般白文多粗,朱文多细,但若同样粗细,容易板滞,故前人治印多用粗细结合的办法相对比,方显示出粗细之美或其节奏感。古玺印中一般是文细而边粗,尤其是朱文私玺几乎全是宽边细朱文,这种边粗文细的格式一直沿用至今天。封泥拓本更是具有代表性,其文较细,其边因泥而溢涨显得更粗厚,并有不同程度的破损或圆转渐次消失,拓出后更显得粗细和拙巧的对比之美的特点。(图十、图十一)但若过分强调粗细对比,也易失于笨重,如宋、元、明、清以来官印,其边过厚,字过细且曲屈盘绕,光滑整齐,显得平板,毫无灵巧变化,不能给人以美感。

图十 “韩庆”

图十一 “容丘国丞”

一印之中,笔画之间,或一笔之内,也有粗细变化的,近代印人多用之。如吴昌硕、赵古泥等人,他们吸取了金文和封泥的某些偶然性形成的特点,而加以发展,使一字之中笔画各有粗细,或一笔之中起笔与收笔的笔势变化,而形成自然粗细。有时也与边自然结合,形成更为丰富的粗细、虚实的变化,增强了拙巧对比之美。如“园丁”(图十二)“松石园洒扫男丁”中的“丁”“园”“石”等字与其他字相较,粗细极为悬殊。这正与金文中的 “丁”“王”等字的粗画与其他铭文的细画一样。有时也与文字内容的主次有关,如“小臣艅犀尊”铭文中的“王”字用粗重笔,以突出尊崇王权的意图,而“小臣”用细轻笔,显示卑称。赵古泥“君硕五十后作”(图十三),吴昌硕的“薮石亭”(图十四)中的“五十”与“亭”字,均以粗重点画突出其主题。这与山水画与书法中有主次笔一样。朱和羹《临池心解》有:“作字有主笔,则纪纲不紊。写山水家,万壑千岩,经营满幅,其中要先立主峰。主峰立定,其余层峦叠嶂,旁见侧出,皆血脉流通。作书之法亦如之,每字中立定主笔。凡布局势展,结构,操纵,侧泻力撑,皆主峰左右之也。有此主笔,四面呼吸相通。”篆刻中粗细之笔的运用亦通是理。

图十二 “园丁”

图十四 “薮石亭”

图十三 “君硕五十后作”

(四)藏与露

藏与露,在书法中表现在笔法上。在篆刻中则多表现在刀法上。藏者易拙,露者易巧。

藏者,“藏头护尾”也,在书法的运笔上有起笔和收笔,多用逆锋,使锋不外露。蔡邕在《九势》中说:“藏头护尾,力在字中。”在印章中多以篆书为主,篆书笔法都是根据“藏头护尾”这一美学法则进行的,如商周金文多铸造,其文圆浑,有藏头护尾、力居其中的朴拙美。篆刻上的古玺与秦汉铸印多属这一范畴,明沈从先论印说:“藏锋敛锷其不可及处,全在精神,此汉印之妙也。”故显得含蓄、蕴藉,有淳朴、藏拙之感。

露者,笔锋、刀锋之外露也。书法中之侧锋、出锋;篆刻中之圭角与刀锋显露等属之。篆书中的甲骨卜辞,用刀契刻,入刀、出刀多作含蓄的尖形,转角多折,有劲健、直率、刚折之美。《天发神谶碑》字,起笔处、转角处多成方形,呈现圭角;收尾多成实尖形,表现出峻利之美。汉印中之将军印有为当时军中行令之急需而草草凿成。其锋多露,不假修饰,则能得其势,故有猛利坚挺自然之美,如“轻车将军章” 。

藏、露在表现拙巧上各有不同,亦各有长短。藏,可以表现出含蓄、内在的力量与趣味,有朴拙之美,使人回味无穷。但若过藏,则易失去篆刻艺术的刀味与石味,也就易失去篆刻艺术的特点。露,可以表现直率刚强的力量和坦荡的精神,但若过露,则易显出剑拔弩张之态,或浅薄浮燥之气,难以引人入胜,耐久寻味。故一般多渗合用之,使藏中有露,露中有藏,藏中有形,露中含拙,书法上常称“藏锋以内含气味,露锋以外耀精神”。不过人们一般多喜爱以藏为主的作品。在篆刻上吴昌硕以藏为主,藏中有露,如“得时者昌”(图十五);齐白石以露为主,露亦有藏,如“一息尚存书要读”(图十六)等印可见其端倪。

图十五 “得时者昌”

图十六 “一息尚存书要读”

(五)涩与疾

篆刻的笔法在刀法中,常表现出“涩”的味道来。涩即是“欲行不行,如生涩之状”(陈克恕《篆刻针度》),谓之涩刀。刘熙载在《艺概·书概》中,对“涩”作了具体的分析:“惟笔方欲行,如有物以拒之竭力而与之争,斯不期涩而自涩矣。涩法与战掣同一机窍,第战掣有形,强效转至成病,不若涩之隐以神运耳。”即有“留”与“阻”意在行笔中。所谓“战掣(即战行)有形”,即篆刻中用一刀一刀相切成战行状。表现出书法中的迟、涩味道,故显得朴拙、厚重、内含充实。皖派中董企泉、巴慰祖、胡长庚、王振声诸家善以涩刀入石,印风为之一变。其后浙派丁敬身、蒋山堂、奚冈、黄小松四家,纯用切刀,于涩中寓坚挺之意,能得秦汉印之精神。但到了陈曼生、赵次闲等人手中即成了刻板的公式,形成锯牙燕尾,有形无神。故赵之谦评论丁、黄、蒋是“忘拙忘巧”“拙巧匀”“九拙而孕一巧”,而提出陈“巧七而拙三”、赵次闲“流为习尚,虽极丑恶,犹得众好”的批评。

“疾”,是指行刀的速度和形态,表现出较为流利、细劲。相对涩而言,易巧。但不是一味迅疾,而是取其有“疾势”。用刀时多为冲刀,或杂以偏锋,皖派常用之。给人的感觉是猛利、力量流畅、大方活泼,如邓石如,吴让之等人的作品。但邓运刀使笔,必求中锋,故能刚健雄朴。如过之,则易形成油滑、浅薄、轻巧。让之使刀转折处,接笔处多用锋颖以偏取胜, 故略嫌秀媚有余,峻涩不足,故赵说他:“今让之所刻,一竖一画,必求展势。是厌拙之入而愿巧之出也。”

涩与疾,在行笔用刀方面各有长短,故用时多结合使用,取长补短。沈尹默在《历代名家学书经验谈辑要释义》中对疾涩作了阐释:“一味疾,一味涩,是不适当的,必须疾缓涩滑配合善使用才行。涩的动作,并非停滞不前,而是使亳行墨要留得住,留得住不等于不向前推进,不过要紧而快地战行。“战”字仍当作战斗解释,战斗的行动是审慎地用力推进,而不是无阻碍的。”篆刻中可从黄易、蒋仁等作品中得见,如“秋子”(图十七)“蒋山堂”(图十八)等印中的用线与用刀,均作有节制的前进,时迟时速,故线条显得含蓄而沉着,虽细而劲。故徐上达说:“然而巧成迟,拙成速,巧拙之窍,当在迟速之间。”

图十七 “秋子”

图十八 “蒋山堂印”

(六)残与全

残缺,使印面显得斑驳,使线条若断若连,整个形象若隐若现,因此使人感到有朴拙之感。此乃印章入土久远,水蚀锈剥或人为损伤所致。后人刻印以求古朴苍拙,多效此法。沈野谈道:“文国博刻石章完,必置之椟中,令童子尽日摇之;陈太学以石章掷地数次,待其剥落有古色,然后已。”马衡谈吴昌硕:“其刻印亦取偏师,正如其字,且于刻成之后,推凿边缘,以残破为古拙。”

全,是一种完整的美,中国人有一种求全的审美要求,听说书要有头有尾,戏要看大团圆,观山游景要面面观。篆刻也有求完整,黄牧甫虽说:“赵益甫仿汉,无一印不完整,无一画不光洁,如玉人治玉,绝无继续处,而古气穆然,何其神也。”(见《欧阳来云印款》)完整、完全、完善方得完美,故能得玲珑小巧可爱。印中古小玺如“之”(图十九)“悊行”(图二十),多如是。故赵之谦在总结前人与自己经验时说:“作小印,须一笔不苟,方得浑厚。”

图十九 “之”

图二十 “悊行”

但世上事物十全十美的并不太有。从审美心理看,“一览无余”反觉得不满足,如看电影、小说等文艺作品,总在结尾留有回味的空间,让读者去发挥想象的余地,才使人感到有回想滋味。因此适当有一点残损,并不伤大雅,反而显得有味,陪衬出美。如印章中有意无意的残损破碎,有时甚至成为种有意追求的美。但不能故意为之。甘旸在《印章集说》谈道:“古之印,未必不欲齐整,而岂故作破碎?……若作意破碎,以仿古印,但文法、章法不古,宁不反害乎古耶?”若过分残破,或残破在重要部位上,则变得残缺不美了。如周公瑾《印说》:“一画失所,如壮士折一肱;一点失所,如美女眇一目。”

因此,残破应有一定的法则,即残而不残,残中寓全;全而不全,全中寓残。全中寓残,即在全中不关紧要之处略有残破意,使全印血脉贯通,形如完全,如“竟山拓金石印”(图二十一)“裴氏伯谦”(图二十二)。残中寓全,就要有规律,符合人们的审美观念。徐上达在谈到印章润色时说:“至于经土烂铜,须得朽坏之理,朱文烂画,白文烂地,要审何处易烂则烂之,笔画相聚处,物理易相侵损处,乃然。”

图二十一 “竟山拓金石印”

图二十二 “裴氏伯谦”

四、拙巧的掌握与运用

综观前述拙与巧具体的表现形态方圆直曲等几个方面,它们各有其相对的独立性,同时也各具有拙巧表现因素,有时彼此间也常互相渗和,难以绝然分开。因此在认识与运用时,不管从宏观或微观的角度看,也只能本此精神,对具体对象应具体区别掌握与对待。在运用时,可注意以下几点:

(一)先求规矩、后求变化

拙与巧的形成都有一个由低到高的过程。因此应先求规矩法变,然后在此基础上求进一步的拙或巧。正如孙过庭所言学书:“至如初学分布,但求平正;既知平正,务追险绝;既能险绝,复归平正。”宋曹《书法约言》中也提出:“熟则巧生,又须拙多于巧,而后真巧生焉。”如果不依规矩,妄自为之,必令人不齿。如杨士修《印母》中所指出:“若刀笔杜撰,容或创首所无,如出巧手,易眩人目。而实不合于规矩,堕落小家。”

(二)善于发现、匠心独运

常言印求新面必印外求印,即在印章以外事物中,或姐妹艺术中,发现特点或有所启发,加以移入,则可别开生面。如赵之谦将六朝等文字引之入印,吴昌硕将封泥边融于印中,分外古朴苍厚。在篆稿或刻制过程中,要出意外之笔,应当捕捉这种偶然的特殊现象,并找出其中美的本质,使之升华其包藏的普遍意义,转拙为巧,化败朽为神奇。如赵之谦:“龙门山摩崖有‘福德长寿’四字,北魏人书也,语为吉祥,字极奇伟,灯下无事,戏以古椎凿法为均初制此。”

(三)掌握主次、注意内容

拙巧中,从审美心理出发,一般多求于拙,“宁拙勿巧”,或“拙多于巧",或化巧为拙,巧其思而拙其表,不求表面的巧和初级阶段的拙。因此要善于用拙,王澍《论书剩语》中说得好:“能用拙、乃得巧。”

拙与巧是篆刻形式的范畴,对印文内容而言,有相对的独立性。但有时某些印章的内容与形式,也有着一定的或密切的关系,如刻 “大江东去”,就不宜用铁线篆或细巧之笔,因这不能表达出豪迈气魄。“清水出芙蓉”之类句子,就不宜用过分残破或厚拙之笔,否则也难以表现出清逸、淡雅、恬静、秀巧的气氛与环境。当然一般性的印文辞句,不必考虑如此之多。

(四)务求自然、勿为雕琢

追求拙巧之美,务求其朴实自然。如中国画以简单朴素的墨色来表现一切,不求其表面形式的色泽艳丽,或技术的精巧,而且追求表现对象的本质特征的美,即事物的精神状态,所谓“以形写神”,或“遗貌取神”。这种“神”的境界只有表现得自然时才能达到,正如黑格尔所说:“艺术只有当它是自然时,才是美的。”沈野在《印谈》中也提到:“墙壁破损处,往往有绝类画、类书者,即良工不易及也。只以其出之天然,不用人力耳,故古人作书,求之鸟迹,然人力不尽,鲜获自在。王长公谓诗雕琢极处,亦自天然,绝有得之语。”若故为拙或巧,必弄巧成拙,反而不美,亦如东施效颦。沈野还提到,“委屈不欲忸怩,古拙不欲做作”,“篆刻有四病,嫩、巧、滞、弱”。可见“巧”与“嫩”“滞”“弱”有着密切联系,弄巧不成,便易染上嫩弱、板滞的毛病。

✦

•

✦

✦

✦