很多人将诸葛亮病死五丈原看作是古今谋士最遗憾的事情。

若真论遗憾,在古今谋士中,还有一个人的离世,是比诸葛亮更加令人叹息的事情……

古今谋士有两种遗憾。

第一种遗憾就是诸葛亮的事业未竟,遇到一位明主,可以肆意展现自己的才华。

但天下时局已定,纵使呕心沥血,终究还是无法逆天改命,最终只能遗憾落幕。

第二种遗憾,便是遇到一位明主,并顺利夺取天下。

但平定天下后,本可以享受荣华富贵的时候,却遭遇小人的倾轧,最后抱憾而终。

经历过第二种遗憾的,便是明朝开国功臣——刘伯温。

很多人觉得刘伯温的历史地位,怎么能和诸葛亮比较呢,难道他是满腹经纶,也精通奇门术数吗?

如果抛掉历史影响力以及后世之人的杜撰成分,两个人的人生经历确实非常相似。

比如诸葛亮出生于乱世,却不想与前朝同流合污,这才选择隐居于山野之间。

刘伯温也是,他出生在元末,因为受不了元朝腐朽的朝堂,所以三次坚决罢官,最终成为山野隐士。

三国时期,刘备是四处征战多年,一直未见起色,这才带着两兄弟,三顾茅庐才请来诸葛亮。

而元朝末年,朱元璋也是征战多年,但始终未能扩大领地,于是三次诚邀刘伯温出山。

两人一出山,都立刻为主公制定下夺取天下的战略方针,并助其快速成长起来,建立了稳定可靠的政权。

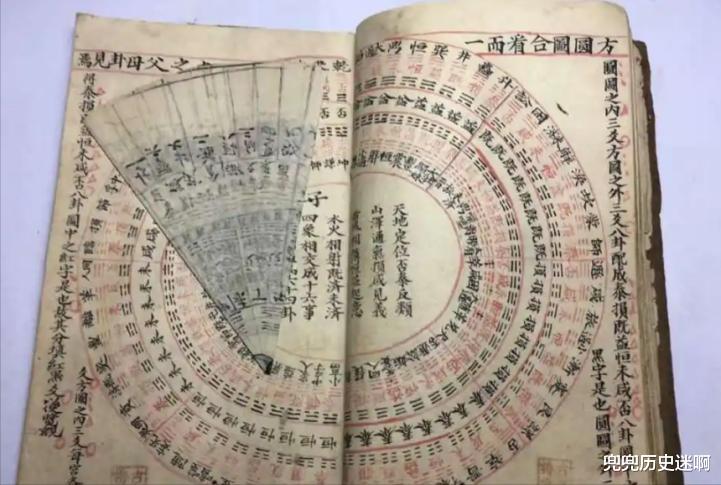

而且两人都精通奇门术数,在民间都流传着大量关于他们两人的“传奇故事”。

但是,两人又存在很大的不同。

在蜀汉阵营,诸葛亮是当之无愧的第一人,就连主公刘备都要对其礼敬三分。

对刘伯温来说,在夺取天下之前,他深得朱元璋宠信,但在夺取天下后,他的地位一落千丈。

奇怪的是,他的跌落和“功高盖主”没太大关系,反而更多的是遭到同僚的压榨。

刘伯温作为明朝的开国功臣,究竟谁胆子这么大,敢如此针对他?

纵观刘伯温的一生,他好像和“做官”八字不合,只要担任官职必然会惹得很多人不满。

在元朝的时候,他靠着惊人的天赋,在二十岁出头的时候,就在那个兵荒马乱的年代考中了进士。

相信看过历史的都知道,一般到了朝代末期,科举就会沦为公卿贵族揽权的工具。

没有惊世绝才的学问,是根本不可能金榜题名的。

即便刘伯温满腹才华,胸有治国之策,但依旧被元朝遣往南方边陲之地,担任了一名小县丞。

在那个乱世,七品知县都无法当家做主,更别说八品小县丞了,说话做事都要看当地豪门乡绅的脸色。

这让饱读诗书的刘伯温十分恼火,在他眼中,家有家法,国有国纲,无论什么时代,都要遵守律法。

于是,他将县衙积存已久的冤案全部搬了出来。

然后他用自己那一目七行,过目不忘的能力,在错综复杂的线索中剥丝抽茧,将很多罪魁祸首捉拿归案。

按理说,他这算是为民除害,理应褒奖。

但在那个乱世,大部分官员们都想的是如何与豪绅联手揽权捞财,根本没人替寻常百姓着想。

于是,他遭到其他官员的频繁针对,甚至还有人想设计诬陷他。

这让刘伯温十分气恼,于是毅然辞官致仕,回到老家过起隐居生活,再也不问朝堂之事。

虽然后来又被元朝邀请过两次,但每一次都因同僚倾轧而告终。

天下大乱后,他也彻底断了入朝为官的想法,直到朱元璋再次请他出山。

虽然帮助朱元璋夺取天下的功臣武将很多,但真正掌握大旗,把握大方向的,一直都是刘伯温。

无论是脱离小明王的势力,尽早自立为王,打出名号,还是力排众议,坚决抵抗陈友谅,其中都能看到他的身影。

而且刘伯温这人是出了名的对事不对人。

因为同样都是谋士,又都是文官,李善长经常针对他,甚至数次想谋害于他。

但无论什么时候,刘伯温都没有说过对方的坏话,甚至觉得他比自己更有心胸,是做大事的人。

正因如此,朱元璋每次遇到难以抉择的问题,都会询问他的意见,而刘伯温也会客观分析,如实相告。

这本无可厚非,但时间一久,朝中这些得不到提拔,或者一时受挫的臣子开始猜忌于他。

有人知道,谁和他的矛盾最大吗?

与他矛盾最大的便是李善长和胡惟庸,这两人都是凤阳定远县人,算是老乡。

建朝之初,宰相是由李善长担任的。

他这个人也有一定的能力,但却有些嫉贤妒能,还喜欢拉帮结派。

但刘伯温就属于孤臣,有一次查到李善长手下的人贪钱,便直接杀了。

纵使李善长多次求情,那也是无济于事。

后来胡惟庸担任丞相前夕,刘伯温也曾私下里对朱元璋说:“胡惟庸对大局掌控不好。”

也不知道是谁传出去的,反正胡惟庸立马知道了这件事,并在上任之后,开始各种针对刘伯温。

当时刘伯温身体不太好,经常需要卧榻休息。

而胡惟庸带着“名医”前来“探望”他,并给他留下几副“治病良方”。

但是刘伯温吃下这几副汤药后,别说有所好转了,反而腹痛难耐,最后在床榻之上艰难熬了不到三个月,遗憾病逝。

临终前,他对两个儿子留下四句遗言,让其一定要遵守。

第一句便是——尽快交书。

因为朱元璋知道他精通奇门术数,等他去世后,一定会追问此事,甚至会将习得此法的人全部杀死。

果不其然,刘伯温一死,锦衣卫出现在刘家,将众多藏书一扫而空。

刘伯温交代的第二句,便是叮嘱儿子,他写下的遗书不要立马呈交皇上,胡惟庸一定会在遗书中大做文章。

等到对方势力渐小后,再做定夺。

第三句则是在朝中不要自作主张,任何事情都要向上禀报。

这两条都得到了应验,在刘伯温去世后,除了锦衣卫频繁来刘家调查,胡惟庸也借着体恤前人的名义,想趁机扳倒刘家人。

好在刘伯温的两个儿子,严格按照父亲的遗言,将事情做的滴水不漏,没让胡惟庸抓到把柄。

虽然刘伯温的两个儿子严格遵守了以上三条遗言,但却没有遵守第四条遗言,最后惨遭杀害。

因为最后一条是尽快远离朝堂,不要再卷入这摊浑水。

他的长子刘琏因为职位过高,遭到胡惟庸的陷害,最终跳井而亡。

而他的次子刘璟,则是在朱棣发动靖难时,坚决指责对方有篡位之嫌,最后被杀。

都说算命先生只能算人,不能算己。

而刘伯温正是如此,他算了一辈子,却没算到自己会遭到小人算计,郁郁而终。

他给后人算出逃生之道,却算不出来两个儿子都不愿离开官场,最后被依次杀害……