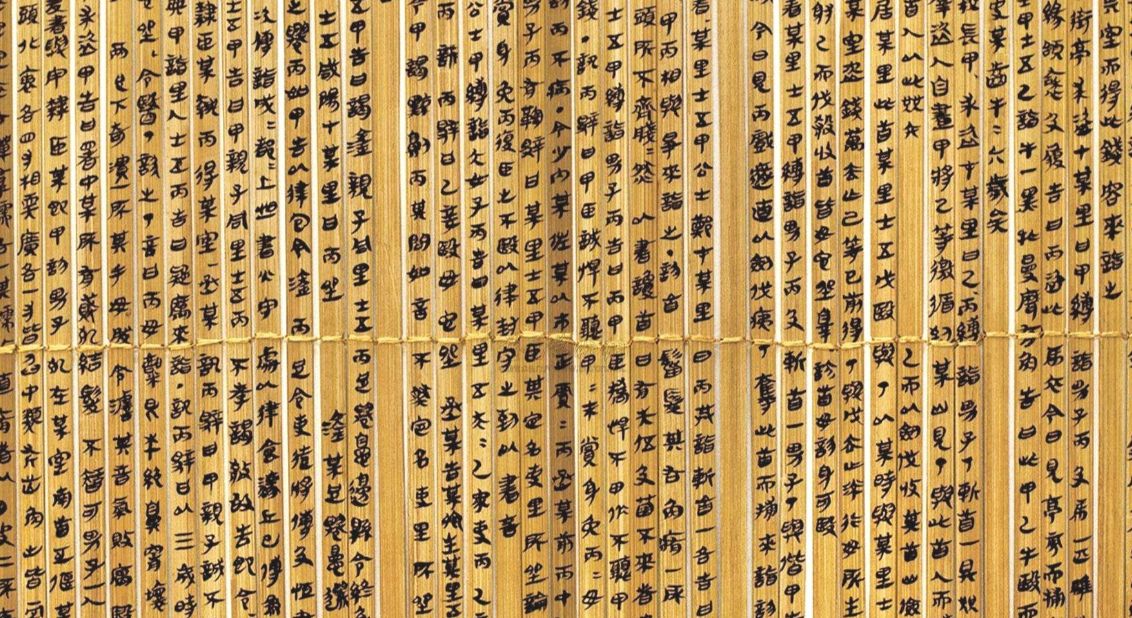

秦朝从商鞅变法之后就开始确立起来了秦王之下法律治国的典范,甚至于秦孝文王年轻时候都因为触犯了法律而被驱逐,秦孝公之后的历代秦王都在不断的完善秦朝法律,在秦朝范围之内基本上确立了各行各业都遵守法律做事的社会氛围,在秦国之内,只要你遵守法律,就可以抬头做人。在秦国境内,你只要做一个遵纪守法的良民,你不用看任何人的脸色行事,就连对于未成年人的法律也是考虑到了仔细入微。

父亲和儿子之间的法律

从这一则法律条文之中我们可以看出秦法之中并不是冷酷无情的,相反还是有一丝脉脉温情在里面的,儒家思想对于秦法的影响就体现在了这里,血缘关系自古以来就是中国社会乃至于全世界各国之中最为亲切的关系,这种关系只要不出现背叛是其他任何关系都打不破的关系,中国的儒家文化就是从这种关系之中逐渐诞生出来影响中国历朝历代的。

古代社会之中父亲偷盗亲生儿子财物这种事情其实很少见,但也并不是没有,秦法是一群人为的立法,立法者就要考虑到人民生活之中发生的任何事情和矛盾,只有解决了这些矛盾和事情,才能让人民生活更加的和谐,使得百姓对秦法更加的信任,因为秦法完善完美,不会漏过生活之中的任何一个细节,所以父亲为什么要偷盗儿子的财物呢?

基于秦法之中偏袒保护父亲这个原则,所以父亲偷盗儿子的财物原因可以理解为儿子不孝,儿子不孝顺赡养父母才会导致年老的父母去偷盗财物,这种想法其实是成立的,因为没有那个父母不希望自己的儿女过的好,但如果自己过得不好,都吃不上饭了的话,儿女又不赡养自己,可能就真的会去偷儿子的财货了,所以秦法从这个人性的角度理解的非常透彻,是对社会弱势群体的最好保护。

秦朝法律之中有一个认知上的基础,那就是血缘关系是最为亲近的关系,这种关系是无法超越的。

道德是利他的

秦朝法官制定的法律是得到了皇帝的允许的,也是众多官员一起参与的结果,所以秦朝法律绝对不是一个人的单独意见,既然是大家的意见,那代表的肯定就是群体性的建议了,所以这种集体意志其实反应的就是秦朝的真实情况,秦朝历史之中一定是遵循了儒家法则的,而且是对周礼进行了很好的继承,但如今却是被黑成了这个样子,所以这背后很是值得我们去思考的。

清查后法律之中直接就是将孝顺作为一种本位,孝本位制度和儒家文化相当符合,但后世的儒家却是黑秦朝最卖力的,其实就是说明了儒家那一套在秦朝没有得到政治制度上面的重用,秦朝是一个实用性为主的王朝,只要你的东西真的对国家和百姓有好处,那秦人是很乐意接受的,秦始皇肯定是一段时间实行考察了儒家制度,但最后却发现不行,所以还是遵循法家,少部分采纳儒家,但儒家依旧还是不满足,他们最擅长在历史书上面对前人进行抹黑,因为他们手中掌握着笔杆子。

结语

道德伦理法则形成什么样子其实是这个民族自然历史之中发展出来的结果,正常社会之中道德伦理和法律之间是不能完全对立起来的,除非是这个国家做到了绝对的公平公正,不然的话肯定就会导致无休止的灾难和悲剧,所以中国社会还是要注重这一点,多向古人学习他们治国理政的经验,才不会出现那么多的冤假错案。