《——【·前言·】——》

良弼一死,大清便彻底亡了。这个被历史遗忘的摄政王,能否真的拯救大清,是否有能力推行君主立宪的梦想?他与袁世凯的博弈,革命与改革的冲突,最终造就了大清的灭亡。

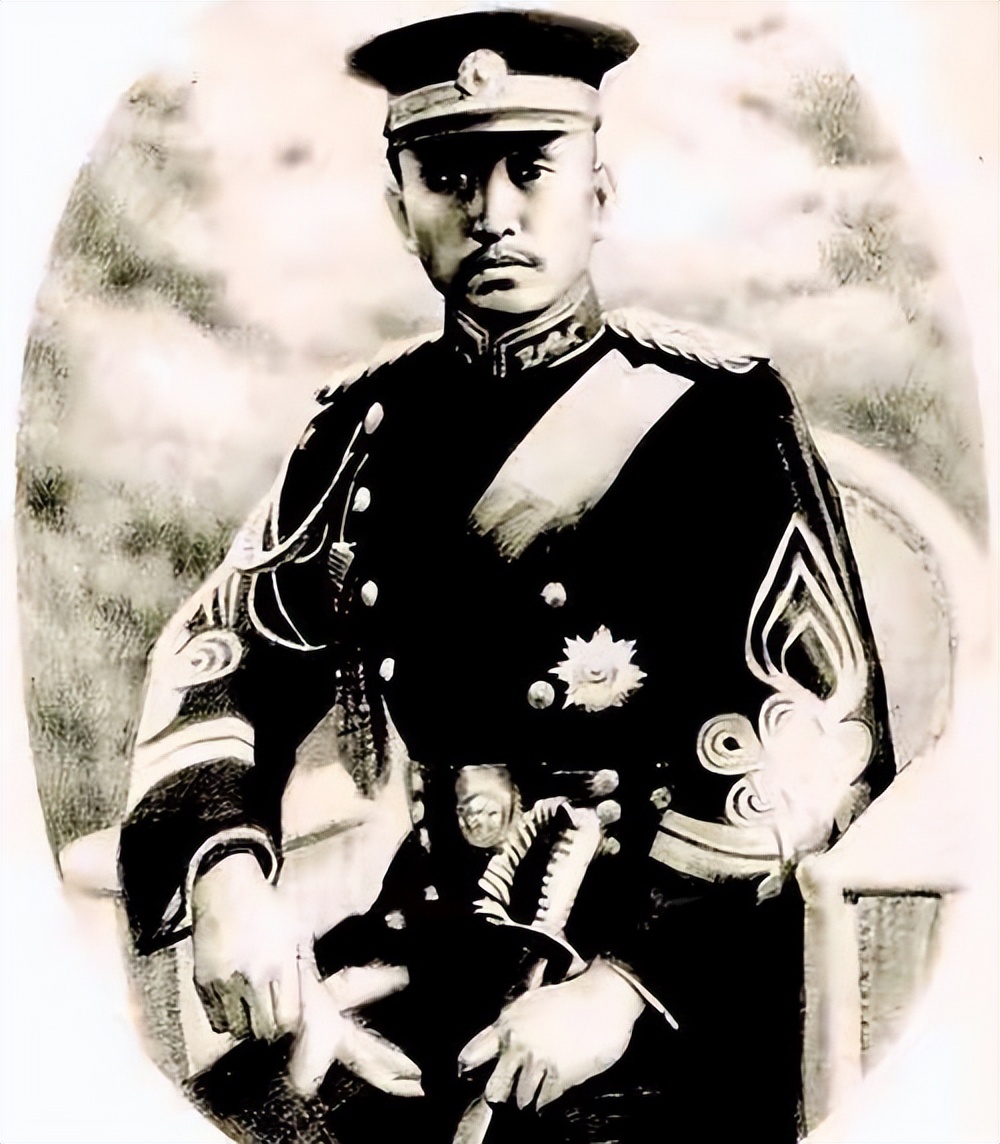

良弼,原名李良弼,清朝末年一位年轻而有才的军事将领。不同于许多官宦家庭的子弟,他从小便展现出过人的军事才能和清晰的政治眼光。

良弼

他生于1854年,出身显赫,但家族的腐朽并没有影响到他对国家未来的深切关怀。

从年少起,便显得与众不同。加入禁卫军,凭借非凡的军事才能,他迅速获得上层的关注,尤其是清朝的摄政王载沣。

他的身影,逐渐在清朝军政界中变得不可忽视。“禁军章制由我定,军职升降,我一言定。”这句简单的总结,展现了在清朝官场的地位——虽然年轻,却已掌握了大权。

良弼

他聪明、坚决,不惧争议,敢于提出新观念,推动军制改革。

对国家的理想并不止于军事改革,他眼中,只有一场更深远的改革,才可能挽救这个已经风雨飘摇的帝国。

随着朝廷的腐化,他的思想逐渐从单纯的军事改革转向了更加宏大的政治理想——君主立宪。这是一个激进的想法,尤其在那个保守的封建王朝中。

良弼

但良弼认为,只有引入君主立宪的政治体制,才能让清朝不再腐朽,才能给民众带来新的希望。

清朝末年,社会动荡不安,革命风潮渐起,良弼的理念迎来了巨大的挑战。

1905年,随着辛亥革命的逐步展开,社会各界对于变革的呼声越来越强烈。而在这个激流中,他成为了君主立宪的坚定支持者。

“唯有立宪,方能挽救大清。”这并非一时冲动,而是经过深思熟虑的判断。

良弼提出,必须引入类似西方国家的君主立宪制度,以重塑国家的体制,避免更大的动乱和革命。

现实却是,越来越多的声音认为,清朝已经不可能再有挽回的余地。他的主张开始遭到越来越多人的反对。

良弼

尤其是在辛亥革命爆发后,局势更加复杂。为了维持国家的稳定,良弼力主与各方势力合作,试图通过改革实现国家的复兴。

而这一切,最后是否会成功,已经不再单单是改革能否达成的问题,而是政治力量的博弈。

他被任命为禁卫军大臣,实质上掌控了清朝最精锐的军事力量。运用这一优势,展开了一场复杂的政治游戏。

清朝的权力核心——皇族、军方、维新派、甚至革命党,都在他眼中是潜在的盟友或敌人。每一步的决策,都事关国家的未来。

良弼并非盲目地推崇君主立宪,他意识到国家现状的严峻。在多个场合,他强调:“如果不解决当前的政治危机,君主立宪也只是空谈。”

可惜,在改革的过程中,遭遇了重重阻力,尤其是来自满族亲贵和传统权力结构的强烈反对。

即便如此,良弼仍旧坚信,改革能带来一线生机,执着地为君主立宪辩护,力图为国家找到一条出路。

清朝的未来,只能靠一场深刻的改革。为了实现这一目标,他不惜亲自投入到政治斗争和军事冲突之中。

1911年,广州爆发了革命党人对清朝的暴力袭击。良弼心中一惊,明白这场革命已经不可避免,但他并未因此慌乱,反而冷静地开始着手处理眼前的局势。

良弼

面对革命,清朝既不能一味镇压,也不能全盘妥协。他提议一边通过军事手段武力平息叛乱,一边推进君主立宪的改革,希望通过政策调整换取民众的支持。

“一手伸向革命者,一手紧握立宪的大旗。” 良弼这句话,充满了悲壮与无奈。

他主张释放一些革命党人,召开国会,并尽快推进君主立宪的计划。但改革并非一蹴而就,清朝的上层贵族、尤其是守旧派,仍在强烈反对。

甚至在某些满族贵族眼中,立宪的举措简直是对传统皇权的背叛。良弼一边筹划军事干预,一边与各方谈判,企图将君主立宪落实。

1911年10月10日,武昌起义爆发,局势急剧恶化。他决心投入最后的努力,主动联系各地将领,组织镇压革命的力量。

“若革命不能制止,国家将无法维系。” 这是他在给朋友的信中所写的深刻警告。

良弼对袁世凯的态度变得复杂起来。尽管袁世凯逐渐崭露头角,内心却充满了对他能力的怀疑。

袁世凯的复职意味着“清朝将走向覆灭的终点。”但在革命的风暴中,他也无力阻挡历史的车轮。

1911年,清朝政权摇摇欲坠,良弼的改革计划逐渐变得无力。各地爆发的革命浪潮让他始料未及,尤其是武昌起义后,局势急转直下。

局面已经无法回到过去。他对君主立宪的执着与对现有政权的责任感,让他在这场历史巨变中陷入了困境。

良弼所做的每一个决策,都充满了矛盾。一方面,试图稳住清朝的统治,通过君主立宪的方式带来一线生机;另一方面他也意识到,清朝的腐朽和民心的背离,已经使得这些努力变得越来越徒劳无功。

他的孤立感愈发强烈,尤其是在面对一些已经觉醒的政治力量时,感觉自己越来越无力。

革命党已经成了不可忽视的力量,清朝的权力内部也没有一致的声音。

良弼(右一)

尽管他极力主张通过改革与变革来恢复清朝的国家体制,但其他派系对改革的态度却越来越冷漠。面对满清王朝的内忧外患,开始变得越来越无助。

他的军事力量并未能有效制止革命党人的扩张,而他依旧坚持自己的理念——“如果我们不能立宪,就无法拯救这个国家。”

在这场革命的风暴中,良弼失去了原本应该拥有的支持。特别是在朝廷内部,袁世凯逐渐崭露头角,逐步成为政治和军事的主导人物。

袁世凯的政治手段更加果断、灵活,迅速站在了变革的潮流之上,并逐渐取代了良弼的位置。

袁世凯

1912年,良弼的死,是清朝灭亡的象征。

作为清朝的一位高官,一心想要通过改革挽救这片即将坍塌的帝国。他的死标志着清朝从未能走出腐朽的政治泥沼,也象征着所有理想的破灭。

他去世的消息传来,几乎没有多少人感到惊讶。在大清的末日里,他的死与他的一生一样,仿佛是对这个帝国失败命运的某种预示。

袁世凯迅速掌握了政权,并成为了民国的第一任临时总统。他的迅速崛起,也意味着他在中国历史上的影响力进一步扩大。

袁世凯

良弼未能完成自己的改革梦想,而袁世凯的成功,意味着中国政治格局的彻底改变——一个帝国的结束,另一个政治体制的开始。

他的一生虽然短暂,但所承载的历史意义并没有完全消失。试图推动的君主立宪,虽然未能实现,却为后来的历史发展埋下了种子。