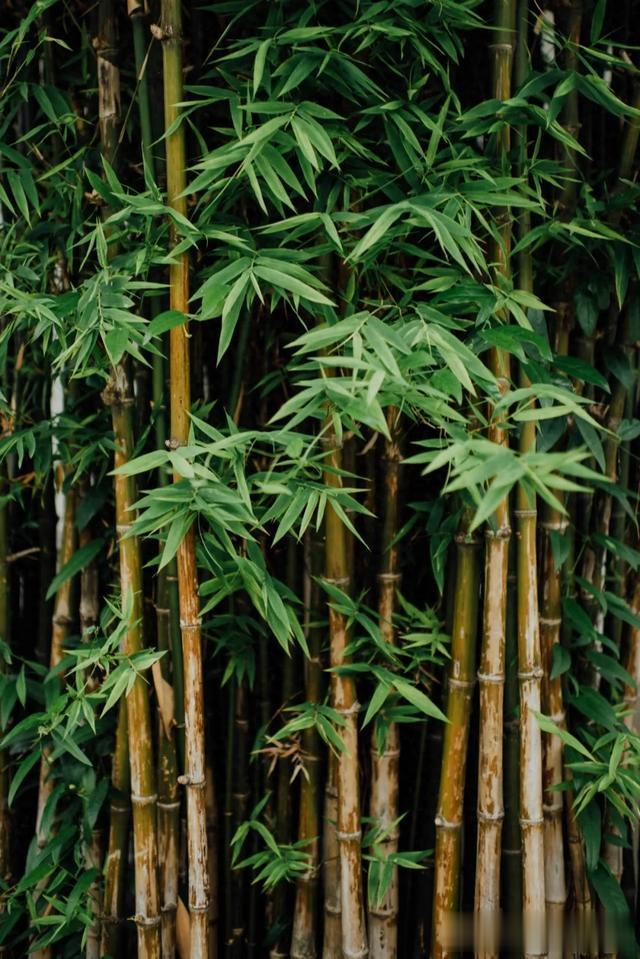

在中国传统文化中,竹子不仅是自然界的植物,更是文人精神世界的镜像。从《诗经》到明清诗词,从苏轼的“宁可食无肉,不可居无竹”到郑板桥的《竹石》,竹子的形象始终贯穿于文人的笔墨之间。

一、竹之形。

竹子的生长特征被文人赋予了深刻的人格化意义。

虚心有节:竹茎中空,象征“虚怀若谷”的谦逊;竹节分明,则寓意“恪守气节”的坚守。如刘孝先《咏竹》中“无人赏高节,徒自抱贞心”,正是以竹自喻清高不媚的品格。坚韧不屈:竹子虽柔韧却能抗风霜,即使生于破岩亦能“咬定青山不放松”,这种逆境中坚守的精神,恰如文人面对仕途坎坷时的傲骨。四季常青:竹子经冬不凋的翠色,象征文人对理想与操守的永恒追求,如《淇奥》中以“绿竹猗猗”比喻君子的德行长青。这些特性与儒家倡导的“修身立德”高度契合,竹子因此成为君子品格的具象化符号,被归入“四君子”(梅兰竹菊)与“岁寒三友”(松竹梅)之列。

二、竹之诗。

文人对竹的咏叹,实为借物抒怀。

魏晋风骨与竹林七贤:魏晋文人以竹自喻超然物外的精神,如“竹林七贤”隐于竹林,以竹的孤高对抗世俗纷扰,奠定了竹与文人精神联结的基调。唐宋文人的哲思:苏轼在《於潜僧绿筠轩》中直言“无竹令人俗”,将竹视为抵御庸俗的精神堡垒。他通过“宁可食无肉”的对比,强调精神追求高于物质享受的价值观。明清文人的气节宣言:郑板桥的《竹石》以“千磨万击还坚劲”写尽竹的刚毅,实则是他罢官后不屈权贵的自白。诗画中的竹石组合,更暗喻文人于乱世中“立根破岩”的坚韧。这些诗作不仅赞美竹的形态,更通过竹的意象传递文人的理想抱负与人生哲学。

三、竹之魂。

竹文化之所以绵延千年,更深层的原因在于它呼应了文人的三大精神需求:

对抗世俗的“清高”:竹的“不羁”与“不群”,成为文人标榜自身超脱名利、拒染俗尘的象征。如《世说新语》中“何可一日无此君”,将竹视为精神伴侣。逆境中的自我激励:竹生于荒野却挺拔向上,正如刘孝先笔下“耻染湘妃泪,羞入上宫琴”的孤傲,激励文人在困顿中保持气节。物我合一的境界:文人通过咏竹实现与自然的共鸣,如黄庭坚以“虚心听霜雪”表达对谦逊品格的推崇,达到“物即是我”的哲学高度。

四、竹的启示。

如今,竹文化早已超越文学范畴,成为一种生活态度的象征。它提醒我们:在快节奏的现代社会中,亦需如竹一般——

守得住初心(如竹之“有节”),容得下万象(如竹之“空心”),经得起磨砺(如竹之“坚韧”)。

从《诗经》到郑板桥,从竹林七贤到苏轼,竹子的形象始终与文人的精神世界同频共振。它既是自然造物的杰作,更是中华文化中“君子人格”的永恒图腾。

文人咏竹,咏的不仅是植物,更是一种理想人生的宣言——在纷繁世事中,以竹为镜,修一身清骨,守万古长节。