1974年张明远赴北京,朱老总见到他后问:红五军团现在还有多少人

1974年,北京中南海。一位拄着拐杖的老将军颤颤巍巍地走进朱德总司令的办公室。谁能想到,这位看似普通的老人,曾经是红军的一员虎将?更令人震惊的是,朱老总见到他的第一句话竟然是“现在红五军团还有多少人?”这个问题,犹如一把尖刀,戳中了多少人心中的伤痛。

【红五军团从天之骄子到血染沙场】

要说这红五军团,那可真是一支神奇的队伍。它的前身啊,是国民党的二十六路军,本来是冯玉祥的嫡系。可谁知天有不测风云,1931年,这支部队在江西宁都来了个180度大转弯,投奔了共产党。从此,红五军团摇身一变,成了红军的主力。

可惜好景不长。长征路上,红五军团损失惨重。渡过湘江后,整个军团就剩下三个光杆司令了。到了1937年,在甘肃高台一战中,军长董振堂带着3000多弟兄,全都埋骨他乡。想想看,从天之骄子到血染沙场,这红五军团的命运,不知道让多少人唏嘘不已。

【从放羊娃到开国将军张明远的逆袭人生】

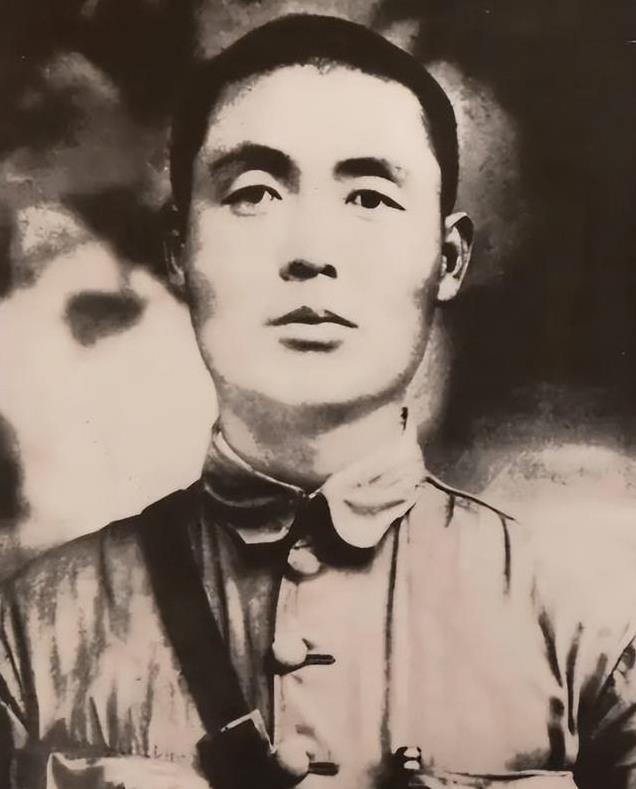

说起张明远,那可真是个活生生的励志故事。1911年,这小子出生在甘肃岷县一个穷得叮当响的家庭。小时候,他不是在放羊,就是在放羊的路上。谁能想到,这个整天满山遛羊的娃娃,后来竟然成了开国将军?

命运的转折点来得猝不及防。1927年,为了混口饭吃,张明远顶替别人当了兵,稀里糊涂地进了西北军。要是在平常,这么个放羊娃,顶多也就是个大头兵。可巧就巧在1931年的宁都起义,张明远跟着部队一起加入了红军,从此走上了一条完全不同的人生道路。

【从冲锋陷阵到后勤大佬张明远的另一番精彩】

别看张明远不是那种冲锋在前的大将军,但他在后勤工作上可是一把好手。抗美援朝打响后,张明远以“特派员”的身份潜入朝鲜,为志愿军的后勤保障出谋划策。后来,他又摇身一变,成了志愿军后勤部的大佬,一直忙到1958年才回国。

张明远可不是那种只会纸上谈兵的主。他提出的建议,句句都是金点子。比如,他建议制作维生素和牛肉干,还想出了压制草料饼的主意。他还提出每个战士要配备5个急救包,每个军要有1000副担架。这些建议,为志愿军的战斗力提供了强有力的保障。要不是有这些后勤保障,志愿军哪能在零下40度的天气里打败美军?

【晚年写回忆录一位老将军的坚持与遗憾】

时光飞逝,转眼到了1986年,76岁的张明远退休了。闲下来后,这位老将军萌生了写回忆录的想法。可笑的是,这位开国将军,说是“两袖清风”,连出书的钱都拿不出来。但他还是咬牙坚持,终于写完了回忆录,取名《雄关漫道》。

可惜天不遂人愿。1996年3月,张明远住进了医院。他一直惦记着筹集3万元出书款的事。好不容易钱筹到了,他却已经听不到这个好消息了。3月20日,这位85岁的老将军永远闭上了眼睛。

最让人心酸的是,张明远临终前留下遗言,希望骨灰能撒在家乡的洮河里。可你知道吗?除了长征路过,他只在1957年回过一次家。为什么?因为他总觉得愧对那3000多个牺牲的乡亲子弟兵,所以一直没勇气再回去看看。想想看,一个开国将军,连回家的勇气都没有,这是多么令人心酸的事啊!

张明远将军的一生,就像是一部跌宕起伏的革命史诗。从放羊娃到开国将军,从冲锋陷阵到后勤保障,他用一生诠释了什么叫“革命理想高于天”。可他晚年的遗憾,又让我们看到了英雄也有柔软的一面。

如今,在岷县三十里铺村的岷州会议纪念馆里,陈列着张明远将军的事迹。每一个参观的人,都能从中感受到红军精神的力量。有人说,张明远将军的故事,就像是一面镜子,照出了那个时代的苦难与辉煌。也有人说,他的一生,是对“何以为家”这个永恒命题的最好诠释。无论如何,这个放羊娃逆袭成将军的故事,永远值得我们铭记。