梁实秋在《雅舍小品》中写道:“人的嘴巴有两项功能,一是吃饭,二是替自己的利益发声。”人生过半终读懂,别人的褒贬如同晴雨表,测的从来不是你的品行,而是你在他棋盘上的分量。

历史学者许倬云讲过一则典故:商鞅变法时用五张羊皮换回百里奚,秦人称其“用黍稷喂牲口反用草料换良臣”;待商鞅被车裂示众,同样的百姓路过刑场却唾骂“看这独夫死不足惜”。同一副唇舌,昨日捧你上天,今日踩你入地——人性趋利的本质从未改变。

一、利在情在,利尽情散是常态

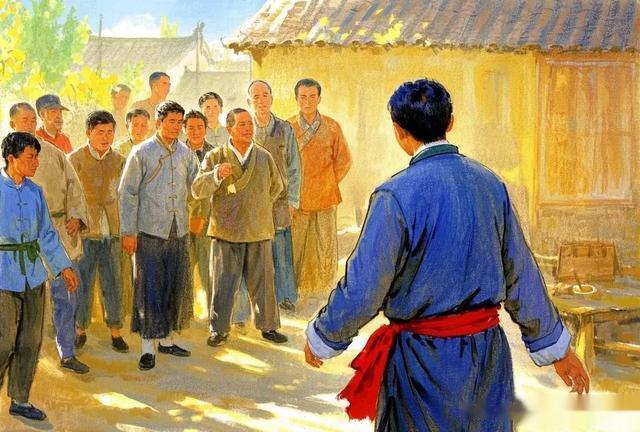

一、利在情在,利尽情散是常态《战国策》记载,苏秦游说六国前,归家时“妻不下纴,嫂不为炊”;挂六国相印后,亲人“郊迎三十里,侧目不敢仰视”。他问嫂子为何前倨后恭,回答直白刺耳:“见季子位高金多也。”

当代职场中常见这般景象:某总监在位时,茶水间遇见谁都被尊称“老师”;退休茶会刚结束,工作群已悄然移出群聊。就像《增广贤文》的警示:“有钱有酒多兄弟,急难何曾见一人。”人与人的纽带,本质是需求关系的可视化。

二、诋毁与赞美都是利益的回音作家莫言获诺奖后回高密老家,乡邻的态度经历了三个转折期:起初嘲讽“写黄书出名的”;得奖后改口“给家乡争光的大文豪”;见他没给村里修路,又开始嘀咕“光宗耀祖的人这么抠门”。

这印证了《菜根谭》的洞见:“炎凉之态,富贵更甚于贫贱。”当你的存在威胁到他人的既得利益,即便是血脉至亲也可能反目。就像某家族企业的大女儿,坚持上市损害小股东利益后,素来和善的叔伯突然曝出二十年前的抚养费纠纷。

三、清醒的活法:把耳朵调成静音模式

三、清醒的活法:把耳朵调成静音模式张艺谋在冬奥会筹备期间,面对“开幕式不如日本”的非议时曾说:“我要是被网上的声音带着走,就成提线木偶了。”这位七旬导演用闭关200天完成惊艳世界的“中国式浪漫”,印证了王阳明心学的真谛——破山中贼易,破心中贼难。

禅宗公案记载,寒山问拾得:“世间有人谤我、欺我、辱我,如何处之?”拾得笑答:“再过几年,你且看他。”活在旁人口舌中的人,如同追着火车赛跑的孩童,永远困在自我消耗的循环里。

结语:

结语:王志文在《青瓷》里说过台词:“真能伤到你的,不是别人的嘴,是你舍不得剪断的期待。”成年人真正的成熟,是读懂《道德经》所言“宠辱若惊,贵大患若身”后的觉醒。当你不再收集好评卡,也不撕毁差评单,就会发现——别人眼中的你,不过是映着他们内心欲望的哈哈镜。