上世纪70年代初,以《罗生门》、《七武士》享誉世界的黑泽明陷入了空前的创作低谷:《虎!虎!虎!》在拍摄了短短三个星期后,投资方便以“患上精神病”为由解除了这位大师的导演职务。而黑泽明随后拍摄的第一部彩色影片《电车狂》,上映后又惨遭失败。在见钱眼开的东宝电影公司看来,投拍黑泽明的电影,已成为一桩赔本买卖。

黑泽明(1910~1998)

1971年12月,这位61岁的老人将自己反锁在浴室中,用剃须刀在身上割开三十多道口子......

没人知道他的内心承受着怎样的痛苦,能知道的是这样的导演,现在已经没有了。

黑泽明的自杀震惊了全球电影界,幸而,他桃李满天下:远在大洋彼岸的乔治·卢卡斯和科波拉闻听了恩师的境况,当即联系二十世纪福克斯公司,保证了黑泽明接下来电影的拍摄资金。

于是便有了1980年上映、荣膺戛纳电影节金棕榈大奖的史诗巨片:《影武者》。

左:黑泽明 中:弗朗西斯·福特·科波拉 右:乔治·卢卡斯

今天,就来说说这部名垂影史的杰作。

一

看懂《影武者》,先要看懂“影”。

而要看懂“影”,就要看懂全片的第一个镜头:

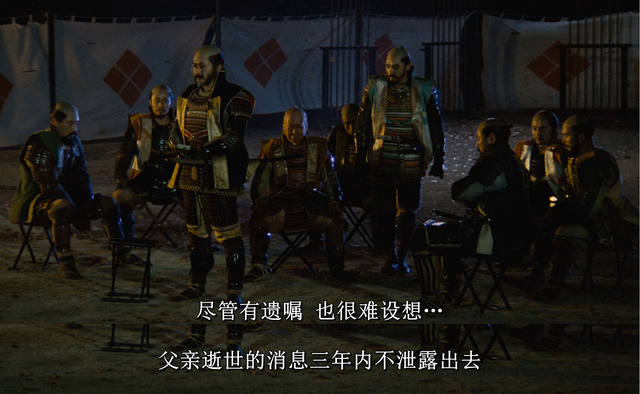

这是一个长达六分钟的固定长镜头,黑泽明将这场戏置于片头之前,可见其提纲挈领的重要性。他之所以花六分钟,就是要你把心沉下来、好好看清楚:这一超长开场不仅交代出整个故事的背景和片中的三位主要角色,更重要的是它传达出了“影”的信息和整部电影的主题。

《影武者》开场长镜头

画面当中有三个人物:居中的是有“甲斐之虎”之称的日本战国名将武田信玄,左手边是信玄的弟弟武田信廉,而右手边是信廉为哥哥准备好的替身:一个不名一文、差点被处以磔刑(肢解)的窃贼。

一张无比清晰的权力阶层图景展现在观众面前:武田信玄作为武田家最高权力持有者,不仅占据着最高位,还位于整个画面的中心。信廉虽比他低一级,可好歹还在台阶上。而盗贼身为草民,就只能坐在台阶下。

注意画面当中的烛火,它不但将视觉重心移到了右侧(意在凸出武田信玄和盗贼间的关系),还在信玄身后投下一道深深的黑影——这道黑影甚至比信玄本人还要高大。

请再看一遍这张图

看来,只有作为主公的信玄才配有影子,余者都不配。影子才是这个镜头中的真正主角,以下这个信玄起身的镜头则更加明显:

影子为何会凌驾本体之上?——因为影子代表抽象的权力和普遍的信仰。

所谓“抽象的权力”是信玄身后那个由他一手打造并壮大、旨在夺取天下的武田军团。

而“信仰”是众人——包括武田信玄敌人眼中那个用兵如神、战无不胜的武田信玄的形象和他竖立的“风、林、火、山”四面孙武大旗。

“故其疾如风,其徐如林,侵掠如火,不动如山”——孙子兵法·军争篇

权力足让人畏惧、而信仰足让人凝聚,因此融合了权力+信仰、敬畏+盲从的影子就成了一个比武田信玄本人还强大的存在——它是整个武田家族的力量源泉和精神支柱。

面对这么一个无所不能、无所不罩的影子,就连德川家康、织田信长、上杉谦信一干乱世奸雄都闻之色变(他们都活在武田信玄的阴影之下),这要一无所有、普普通通的盗贼如何招架?

德川家康,开创江户幕府

织田信长,死于本能寺之变

上杉谦信,又称“越后之龙”

值得玩味的是:盗贼起初面对影子的威压,尚能毫不畏惧地说出一句大实话:“我最多是偷五贯钱或十贯钱的小偷而已,不像你,为了窃国弄权杀人如麻,你这样的大盗,根本就没有资格说我是恶人!”

看来,黑泽明不光读过《孙子兵法》,对《庄子》也颇熟悉。“窃钩者诛,窃国者侯”的道理庄子早就讲过:盗贼不过是“小盗”,而掌握包括盗贼在内所有人生杀大权的武田信玄才是“大盗”。

然而,当“大盗”直言不讳地坦诚自己的强盗逻辑时,“小盗”立刻哑口无言。

“我这个人,欲壑难填,凶狠残暴,是天下第一大盗。我放逐生身之父、杀害亲生儿子,为了窃取天下,决心不惜任何后果。但是,在以血还血的当今之世,不论任何人,只要他志在天下,他就不可能不使血流成河、尸骨成山。”

——真是貌似有理的一通废话。

“以血还血的当今之世”,不就是你们这群逐鹿天下的大盗造的么?你们造出一个尸山血海的世界,却说这是世界的本来面目。为什么非要“志在天下”?不这么做,当一个自由自在的小盗贼可不可以?

然而,大盗“礼贤下士”的一番“平等沟通”却让小盗折服了。这就是权力+普天之下信仰的力量。

这个小小蟊贼的内心也明白:面对高不可攀的权力,万不可蹬鼻子上脸。自己这条命,是大盗施舍的,再不识好歹地说下去,就是个死。想想祢衡:你骂一次可以,还想骂几次?

于是,这个镜头终以武田信玄离场、盗贼叩首谢恩结束。

然而此时的他,内心还不愿承担“影武者”这一角色,只是情势所逼、不得不为罢了。

那么,盗贼是怎么对这一强加于己的角色越陷越深、慢慢“人戏不分”,最终从嵇康活成了嵇绍就成了全片最想阐述的问题。

毕竟,权力能改变一个人不算稀奇,虚幻的权力都能把一具原本自由的灵魂掏空才更见深刻。

其实是分过程的:

盗贼起初留在武田家是为了继续行窃,他只想借机捞票大的就走,事情败露后也明确拒绝成为影武者、继续扮演武田信玄。这种拒绝属于一个人的自由意志:他拒绝信玄这一至高无上的权力形象,更排斥这份强权意志对自我意志的侵入,宁可选择一个卑微无望的人生。

然而,事情很快起了变化:信玄的家臣居然没杀他灭口,反放任他离去。须知,砸破封存信玄尸体的瓦罐,可是死罪。因为此时家臣的心里已然放弃:他们要将信玄的尸体沉入湖底,势必走漏消息,反正瞒也瞒不住,此时杀人于事无补。

——这让一辈子被人蔑视和践踏的盗贼生平第一次感到了“受尊重”的滋味,继而生出了“感激”之情......毕竟,若没有武田信玄,他早已是个死人(盗贼被信玄之弟信廉从刑场救下,作为影武者送到信玄面前)。

望着这些臣子长跪岸边拜别昔日的主公,盗贼的内心起了波澜:原来藏在瓦罐里的,竟是如此伟大的一个人!他能使所有人心悦诚服地团结在自己身边,哪怕死了都一样。原来这就是信仰!一个人能为自己的信仰而活,才是值得一过的人生!

于是盗贼“幡然醒悟”,他决心尽最大努力扮好影武者的角色,帮助武田帝国维系三年的国运——也就是撒一个谎,和所有人一道,撒一个“信玄没死”的自欺欺人的弥天大谎。

盗贼、所有人、整个帝国命运的齿轮就此转动。

促使盗贼豹变的还有一个更深层的原因:权力对人的异化。

权力,是每个人都向往的(不局限于政治权力)。人活于世,免不了追逐各式各样的权力,照尼采的讲法:权力意志乃每个人生存的目的。自由固然可贵,但它也意味着“无所恃”,一无所有的自由是种沉重的负担。

自由是需要“承受”的,盗贼已默默承受了几十年,并为这份自由差点死掉、早已身心俱疲。

于是他情不自禁地想:不如换个活法吧?兴许假扮这样一个人,能给自己带来尊严和荣耀呢?

可惜,他想错了。众人尊崇膜拜的并不是他,甚至不是武田信玄本人,而是他拥有的权力。

最能说明此点的是以下这幕:信玄的家丁起初对出身下贱的影武者颇为不屑,可当盗贼正襟危坐、装腔作势地模仿起信玄摸胡子的动作时,家丁登时神情大变——他们明知眼前的“主公”是个冒牌货还何以至此?因为信玄是假的,可他手中的权力、身后的帝国是真的。

人就是这样一步步将自己骗进去的,直到有一天,他再不能做回曾经的自己。当原先那个没见过世面的小蟊贼盲打误撞地走到战场中央,甚至仅凭“不动如山”的坐姿就吓退了德川家康的大将本多忠胜,他“人之为人”的信心抵达顶峰,而彻底忘了自己不过是个“戏子”+“影子”。

何况,在“成为他人”的路上,他还收获了从未有过的亲情:信玄的小孙子石丸君本来在众目睽睽之下一眼就认出这个人不是自己的爷爷,因为他獐头鼠目的气质和爷爷气定神闲的英雄气概大不相同。但他却靠亲昵的举动一举化解了小孩子的信任危机,从此石丸君“爷爷、爷爷”地叫个不停。

所以当三年之后,行迹败露+“表演期满”的影武者被毫不留情地逐出武田府邸时,他唯一放心不下的就是“自己这个小孙子”,想跟他做最后的话别,却被家丁斥为“狂妄”。

滂沱大雨中,重获自由亦重归一无所有的盗贼的心彻底碎了,他形单影只地黯然离去,整个人都迷失在这雨中:他先是丧失了原来的身份,现又丧失了新的身份,如果“我”是个连身份都没有的人,那“我”还存在吗?

我到底是谁?我何以至此?又能往何处去?——属于哲学家的疑问三联烙在他的脑海。这段以强加始、逐渐迈向辉煌又以屈辱终的经历给他的灵魂造成了深深的伤害。只有重获一个“身份”,他的存在之焦虑才能解脱。

曾给哥哥当过影武者的武田信廉说过:“忘记自己的存在而给别人当替身是很辛苦的,我时常想返璞归真,按自己的主张行事,如今回想起来,那是我自己的样子吗?人的影子,脱离开那个人就无法迈步,给兄长当影子的我,如今失去了他,简直不知道该怎么好。”

我觉得人只有经历过些事儿,才能听明白这段话。不要当《影武者》只是个遥远的历史故事,你把它拉进现实生活里,一样的:

生活中,一个人不是有很多种身份么:父母、子女、夫妻、领导、同僚、下属......工作上,承担一份“社会角色”的你不是每天都要在形形色色的人面前表演么?

不论你愿不愿意,你每天都要面对社会身份和个人身份、乃至个人身份之间的冲突,在追名逐利、满足自身利益最大化的过程中,“身份”的转换、跌落和迷失在所难免,这成为自由意志的最大杀手和内心深处的最大隐忧。所以“他人及社会的认可”、“别人眼中那个成功的自己”也就成为很多人毕生追求、死不旋踵的“终极理想”——

一个属于你自己版本的“武田信玄”。

问题是:剥离掉他人的目光和徒有其表的身份,你究竟是谁?

你想干什么?你能干什么?你在干什么?

五年前,我从单位辞职,其中一个原因即正视了这点。其实只要“正视”,若说“想通”,十五年前没进去之前我就“想通”了——就跟那个原本自由的盗贼一开始就把武田信玄其实是个什么人看穿了一样。

你管后者怎么答你呢?你管其后自己的什么经历呢,经历只是经历,经历未必是一件好事。所谓“认可”、“荣誉”、“成绩”,不过是自欺欺人的笑话——因为给予你这些的人和事,就是。

还是那句话:自由,是需要承受的;恰如迷失,同样需要承受。

二

影片的主题分析,暂时告一段落。总之,《影武者》并非单纯嘲笑权力的虚伪(一个群龙无首的家族,在狐假虎威的影子一动不动的情况下照常运转,就说这有多可笑),更多还是展现权力对人性的摧残。

接下来说说电影的镜头。

自幼习画的经历让黑泽明对电影的色彩和构图有着高度的敏感,他电影中的每一帧镜头,都仿佛一幅画作,既充满美感又具高度的象征义,随便举例:

信玄被刺杀后,大军于胜利在望之际无奈撤退,黑泽明以落日来传递悲观的情绪,并以“夕阳无限好、只是近黄昏”来暗喻信玄命不久矣。

紧随其后的下一个镜头:信玄之弟信廉骑马从地平线上出现,头顶是黑红相交的晚霞,画面氛围更加压抑不详。

信玄死时,黑泽明特意用背景中的山指涉信玄“不动如山”的主公身份。

再看信玄葬礼的那场戏:拉载信玄尸体的船只与水天相接的一条线在远景中重合,而八人跪坐的一条线又与湖岸线重合,一种枯寂之感油然而生。

若论全片最大的名场面,则来自对“盗贼的梦境”和结尾长篠合战的刻画。

先看盗贼被武田之灵“夺舍”的那个梦:

在梦里,信玄的尸体破罐而出,他目露凶光、威风凛凛地朝盗贼压过来,吓得盗贼大惊失色、转头就跑......

扮演他人究其实质是一个让渡部分自我、邀请其它人格进驻的过程。马龙·白兰度曾言“成熟的人应拒绝表演”。

武田信玄的人格对一个默默无闻的盗贼来说实在过于遥远,哪怕他有过人的天赋、白天装的再像,可当夜深人静的时候,面对咄咄逼人的“王者身份”的进攻,依然感到了十足的恐惧。盗贼怕这一崭新的身份会挤掉他原始的人格,这是他落荒而逃的原因。

可很快我们又看到,当信玄欲转身离去时,盗贼又不由自主地跟了上去;信玄一回头,他又再次逃跑......这是“新我”和“旧我”之间的反复拉扯,象征着盗贼内心的撕裂与迷茫——因为“信玄”已经把原先那个“我”感染了,“我已非我”,此时他若一走,要“我”怎么办?所以“我”同时希望信玄留下,帮“我”解脱对“我”身份的怀疑。

——这就叫自我的迷失。

再看电影中的战争场面。

依今天的标准看,影片的战争戏多少有点简陋。毕竟眼下的CG特效,随意都能做出千军万马——但请注意,简陋不代表没有质感和创意,和黑泽明有限人数的实拍比起来,不忍卒视的恰是如今的战争片:

人数是够了,美术在哪?战术在哪?一通乱打而已。

黑泽明拍战争戏的方法是:省略和侧写。

譬如表现武田信玄中枪事件:先交代信玄要去前线听敌军笛声的情节,接着便拍驻扎在野田城外的武田士兵,正当他们沉浸在悠扬的笛声中时,枪声乍响,士兵惊作一团、面面相觑,没人知道他们的主公已随这一声冷枪倒下。

再如高天神城之战,黑泽明根据围绕在影武者身边人的反应和画外音来刻画战争的激烈:黑夜里,哨兵不断报告哪个方向有敌人来袭,保卫影武者的侍卫各个如临大敌、伺机而动,不时有人倒地身亡。

不直接拍摄正面战场,反达到最佳的渲染效果在影片结尾长篠合战的高潮戏中体现得淋漓尽致:

面对人数和武器均占绝对优势的织田-德川联军,武田胜赖(信玄四子)指挥“风”、“林”、“火”三支精锐部队陆续出战:黑泽明没有直接表现武田军的冲锋陷阵,而是以多机位、各角度呈现每当一支部队声势浩大的开拔后,对面都传来一阵激烈的枪声,镜头随即切到武田家臣痛苦惊愕的表情上,再以此循环。

如此一来,战况的惨烈和战争的结局自然在观众心中有了答案。

之后,浓雾渐消,哀乐响起,但见一度无坚不摧的武田王牌军早已尸横遍野、血流漂杵。徒剩几批奄奄一息、试图挣扎站起的老马......

此一役,武田军损兵折将、实力大损,曾威震天下的“甲斐之虎”的宏图霸业就此烟消云散。

(当然在真实的历史上,武田军没有败得这么惨,长篠合战也不完全是火枪对骑兵的胜利)

这是一场足以载入影史教科书的战争戏和极高超的场面调度:黑泽明拍出了历史大势下(这是其设计出孙子兵法败于现代枪炮的原因)的一场具体战争的“势”,就像《左传》记载的城濮之战:该文花大篇幅介绍了战争的前因后果和交战双方的心态,甚至就连晋文公战前的噩梦都记录在案,唯独真正的战争过程,却是寥寥几笔带过。

看着昔日“手下”和“战友”一个个地妄自送死、目睹传承千年的“风、林、火、山”的精妙阵法在热武器面前不堪一击,被武田家放逐、此刻正躲在草丛中观战的影武者:那个不值一提的盗贼老泪纵横、痛心疾首,他不忍“自己苦心经营的霸业”就这样被轻易地葬送。

于是,他踉踉跄跄地捡起地上的长矛,比堂吉诃德更为壮烈地走向了那个本不属于他的战场......

影武者终于活到了“人戏不分”的疯魔境界,他的生命已与武田家融为一体、休戚与共,他原初的个性、他生命存在的本来目的就像沙滩上的一张脸,被涨潮的海水无情地抹去。

穿着被鲜血染红的衣服,只剩最后一口气的他徒劳地想要捞起水中那面战无不胜的孙武大旗,可终于,他还是重重倒在蔚蓝的湖水中,和那面随波飘荡的大旗一道化作了“镜花水月”。

他成了这个好战家族的最后一位殉道者。

影片近乎超现实的这一结尾,拍的实在漂亮:不止是画面,更在于它传递出的复杂暧昧的信息。

黑泽明批判了不择手段的武田家族和那个成王败寇、泯灭人性的年代,但与此同时他也对身不由己、被“历史大势”裹挟着走的影武者充满了同情:

这是一个虚构的“大人物”,也是个可恨、可怜又可敬的小人物。

可恨在于:他被权力和大众的信仰蒙蔽了双眼,错会了幸福的真谛。

可怜在于:好端端一个大活人,愣是在半推半就中主动放弃了自我,活成了他人的影子。

可敬在于:影武者远非一个麻木不仁的人,而是一个一直思考、始终挣扎又重感情、守承诺的人,单纯如他者,才会被强权利用、“以假为真”并以大无畏的勇气主动赴死。

因此,拍摄影武者单枪匹马以长矛对抗火枪的壮举就不完全是批判“权力对人性的异化”了:它同时指出了这样一种消逝的传统,那是代表武士精神和武士荣誉的做人标准及前现代战争准则,在这个“有枪便是草头王”的毫无底线的堕落时代已无可奈何花落去。

旧日的世界已然终结,所有眷恋过去乃至活在过去的人,唯有一死。影武者妄图凭一己之力去挽救一个行将消逝的时代注定徒劳无功。就像那春秋年间的诸侯争霸跟战国时期的大国吞并都是“战争”,然而,它是一回事么?你宋襄公一个人对此不满又能怎么样?——那还是“真公”而不是什么“影武者”。

跟不上时代的宋襄公大骂楚成王

《影武者》在某种程度上未尝不是黑泽明的“夫子自道”,是他近十年来创作困境的真实写照:当是时,世界电影大势已趋向“大片时代”(如斯皮尔伯格的《大白鲨》、乔治·卢卡斯的《星球大战》),“视听震撼”、“看得过瘾”成了电影人和观众的共同目标。像黑泽明这种:一拍仨小时、一上来就是六分钟的长镜头、“反映人性”的电影,上哪拉钱去?

黑泽明深感自己同影武者一样,是一个过时的人,昔日电影人的传统和荣光已不再被认可。

不过要我说,《星球大战》和《现代启示录》的时代已经够好了。看看如今:还有谁改编莎士比亚,还有谁为历史上的小人物谱写一曲挽歌,还有谁用一部又一部的作品表达对全人类命运的关注?

《乱》,1985

如今只剩下:类型片、漫改、CP、玛丽苏、粉圈、抖音、快手......《影武者》开场那一个镜头的时间,够在抖音上“看两部电影”。

扯淡么。

最后还想说:《影武者》是在黑泽明晚年身衰力竭、“灵感丧失”的情况下问世的。而它的拍摄过程,也堪称多灾多难:黑泽明的御用摄影师宫川一夫突然病倒、御用配乐佐藤胜与黑泽明“艺术理念不合”分道扬镳,而原定的主演胜新太郎又因在片场“肆意妄为”而被黑泽明开除......(其实胜新太郎只是找了个人同时记录自己的表演而已)

《影武者》的原主演胜新太郎

就是在这样的内忧外患下,一个61岁的老人顶着天大的压力完成了巨著。

结果出乎所有人意料:

成本600万美元的《影武者》在首轮放映中即收回了1000万美元,最终成为1980年最赚钱的电影。这狠狠打了当初拒绝投拍的日本片商的脸,黑泽明凭此片证明了他仍有商业价值。

说这些信息什么意思呢?对比一下:

某号称“八年磨一剑”、“团队很辛苦”的导演,最后端出一部烂片。烂倒无所谓,可悲的是:他都不知道自己烂,抑或知道而拒不承认,这是当自己“影武者”——自欺欺人上瘾了么?

而且,啥叫“辛苦”?是你自己要揽这件事的,没人逼你干。

你干这事儿的目的就是为了取悦观众、为了商业票房、为了给早被拍烂了的类型片添砖加瓦——还弄成个大杂烩。

最终观众不买账、钱也没捞到。

那你在干什么?

其实,当一个导演口口声声将“观众”置于第一时,就已经完了。你以为“观众”又是什么?看看关于这部烂片的“影评”,那是“评论”么?那是批斗,恨不得“斗死他”。

——就这么帮子“观众”和“影评人”,还把他们放在心上。干脆不要再拍电影了,拍抖音。

曾经的大师、名人堂的英灵,不论自己处于何种境地,只为自己拍电影。