《生死疲劳》是莫言具有代表性的一部长篇巨著。这部小说中莫言运用了魔幻现实主义的叙事手法,通过小人物的命运起伏揭示出了大时代变迁下个体命运卑微、渺小和颠覆,展现出了宏大叙事与渺小个体的关系。

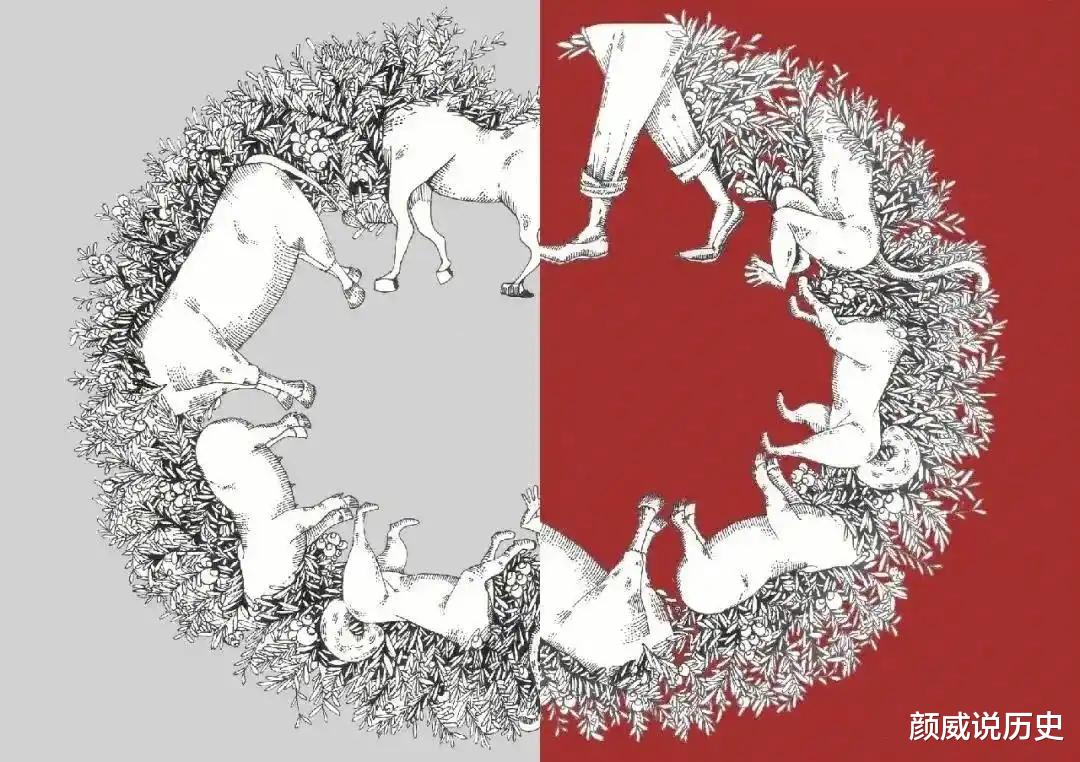

小说通过地主西门闹含冤而死后六世轮回(驴、牛、猪、狗、猴、先天性血友病患儿)的视角,勾勒出高密东北乡半个世纪的沧桑巨变。不同于传统历史小说的线性叙事,莫言以“轮回”为经、“土地”为纬,构建起一个充满寓言色彩的叙事迷宫。西门闹每世轮回都见证着不同历史阶段的荒诞现实,最终在世纪末以先天残疾的蓝千岁之躯,目睹资本入侵对农耕文明的侵蚀。这种“六道轮回”的叙事结构并非简单的宿命论,而是暗喻着乡土社会在现代化进程中不断被解构与重构的宿命轮回。

在宏大叙事与个体命运的撕扯中,莫言创造性地将历史见证者设定为不断异化的动物躯体。当西门驴被饥饿的村民分食时,其肉体成为饥荒年代的祭品;西门牛因坚持单干被烈火焚身,化作社会运动的献祭;西门猪在洪水中的死亡,隐喻着当时社会非理性狂欢。这些动物视角既消解了传统历史叙事的严肃性,又赋予观察者超越人类立场的独特维度——当西门狗冷眼旁观主人蓝解放的官场沉浮时,其犬类本能反而更能洞悉权力运作的荒诞本质。

小说中的土地制度变迁构成贯穿始终的隐形线索。从西门闹时代的地主私有制,到蓝脸坚守的“单干户”抗争,再到市场经济冲击下的土地承包,最后到蓝开放将土地卖给房地产商的现代性终结,土地始终是牵动人物命运的核心要素。蓝脸脸上那块胎记般的蓝色斑块,恰似被意识形态反复涂抹却永不褪色的土地印记。当这个最后的单干户躺在自己耕种一生的土地上死去时,其尸体与土地融为一体的场景,成为传统农耕文明消逝的凄美挽歌。

在权力更迭的宏大叙事中,个体命运呈现出惊人的重复性。西门金龙从造反派到村支书再到企业家的身份蜕变,重复着权力异化的古老命题;洪泰岳从土改积极分子到受难者再到改革既得利益者的人生轨迹,见证了大时代对个人命运的颠覆和影响。

宏大叙事和大时代转换中,每个人都无法独善其身,就连最具反抗精神的蓝脸,其坚守的土地私有理想也不可避免地沦为现代性进程中的微小注脚。这种宿命般的重复在叙事结构上得到强化:小说开篇与结尾相同的日期标注,蓝千岁讲述故事时不断回溯的叙事迷宫,以及六世轮回中始终无法摆脱的暴死结局,共同编织成个体难以逃脱的历史困局。

莫言通过魔幻笔法解构了传统革命历史叙事的确定性。当西门闹每次转世都带着前世记忆时,历史真相便呈现出诡异的复调性——土改中的枪决现场既有革命正义的呐喊,也回荡着冤魂的不甘;公社化运动既展现集体主义的激情,也暴露人性异化的创痛。这种多重叙事视角的并置,打破了单一意识形态对历史解释权的垄断,使小说成为各种历史记忆交锋的战场。

在世纪之交的叙事终点,身患血友病的蓝千岁作为最后的轮回者,其脆弱躯体象征着历经创伤的乡土中国。当这个先天不足的“世纪婴儿”用早熟的目光审视着被推土机摧毁的村庄时,莫言揭示了一个残酷的现代性寓言:在城市化进程中,不仅土地物理形态在消失,与之共生的传统伦理、记忆乃至冤魂,都将被资本的力量彻底格式化。这种轮回不再是简单的历史重复,而是文明形态的更迭与消亡。

通过《生死疲劳》,莫言完成了对历史的文学重述。在六道轮回的叙事框架下,权力更替与土地变迁构成的双重暴力,始终凌驾于个体命运之上。那些被历史巨轮碾压的灵魂,无论转世为动物还是人类,终究逃不出“疲劳”的宿命。这种疲劳既是肉体存在的困顿,更是精神家园失落的隐喻。当蓝千岁用变异的声音讲述这个无尽轮回的故事时,我们听到的不仅是半个世纪的历史回声,更是对现代性进程中文明代价的深沉追问。

用户10xxx43

伟大的莫言!

ecc83

只有虫族才是完全统一的意识形态社会。

轮回 回复 04-04 11:16

那美国人是什么族是鸟族吗?

丁丁大哥

现在能捧着一本书从头看到尾的人还多不多?

用户10xxx35

轮回转世投胎骗鬼呢

轮回

一堆文字垃圾。