东晋十六国是中国历史上是名将和精兵涌现的时代,而东晋的“北府兵”无疑是这个时代知名度最高的精锐部队之一,“淝水之战”更是让其名扬天下。但“北府兵”在历史上有两支:刘牢之的“北府兵”与刘裕的“北府兵”。那么两支“北府兵”有什么区别呢?本鬼接下来说说一家之言。

首先要说明的是,东晋一般将徐州刺史称为“北府”,但隶属于“北府”的军队不等于“北府兵”。大家所知的“北府兵”是专指谢玄在太元四年(379年)于京口(今江苏省镇江市京口区)组建的部队。就像“关宁铁骑”是专指袁崇焕组建的骑兵部队,而不是关宁的骑兵都算“关宁铁骑”。

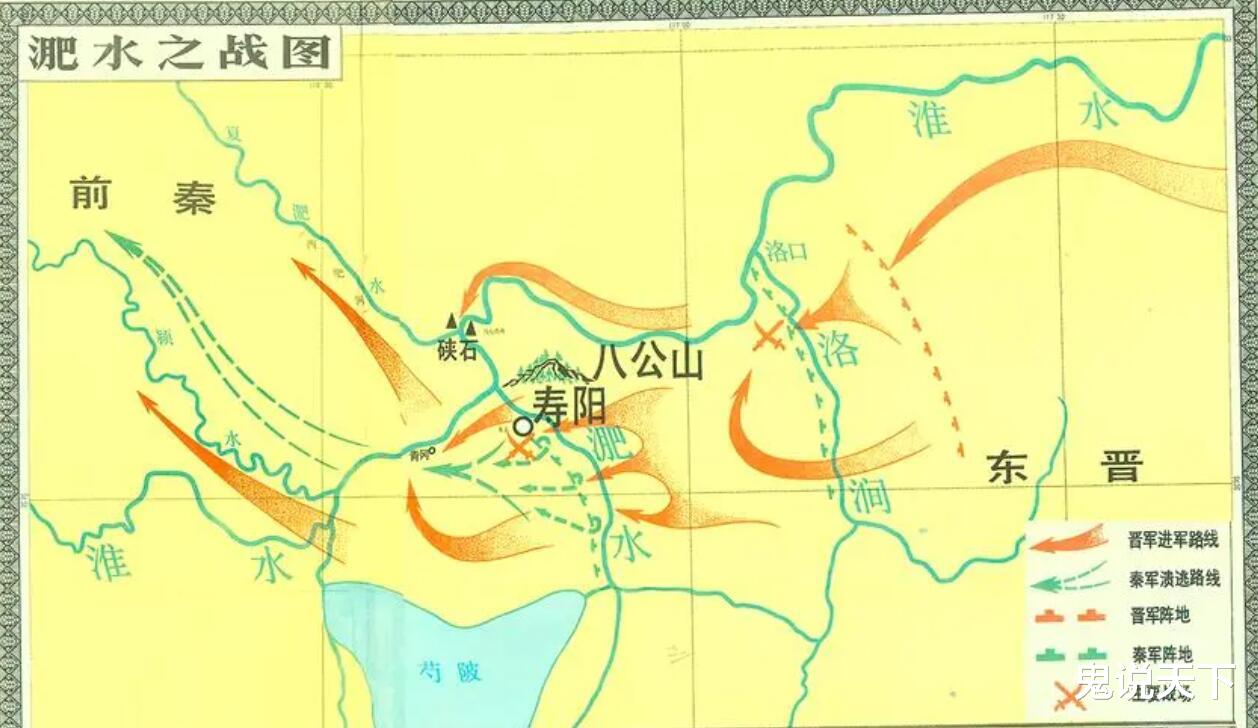

太元四年(379年),镇守京口的谢玄从北方流民中挑选精锐并加以严格训练,“北府兵”正式组建。然而在谢玄最重要的靠山谢安去世后,谢玄遭到东晋各派势力的排挤,失去了“北府兵”的控制权。经过司马恬、王恭的过渡后,“北府兵”的实际控制权被寒门士人刘牢之掌控。

刘牢之的控制意味着“北府兵”基本军阀化,变成了刘牢之的私人军队。在之后镇压孙恩起义和东晋的权臣内战中,“北府兵”都是决定胜负的关键。刘牢之的权势也随“北府兵”的奋战而水涨船高。隆安二年(399年),刘牢之都督七州军事,这是之前只有门阀士族才能担任的。

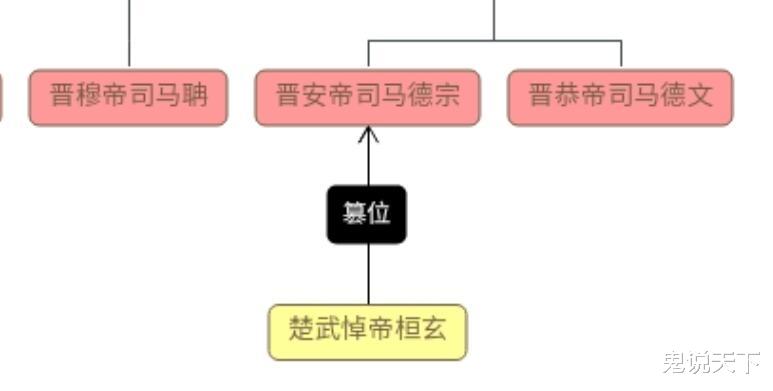

由于各种原因,刘牢之在发展的过程中多次背叛盟友和上级。这种“行吕布故事”让东晋的各方势力都对刘牢之失去了信任。元兴元年(402年),控制东晋中央的地方实力派桓玄取消了刘牢之的兵权并解散了“北府兵”。抗争无果的刘牢之在绝望之下自杀,“北府兵”成为历史。

元兴三年(404年),桓玄篡位,原“北府兵”将领、宋武帝刘裕在京口起兵讨伐桓玄。因为京口是东晋的“北府”,所以刘裕的部队也被称为“北府兵”,后来成为南朝宋的中央主力。但刘裕的“北府兵”的性质是归属于北府的军队,与谢玄组建、刘牢之控制的“北府兵”没什么关系了。

综上所述,刘牢之的“北府兵”是专指谢玄组建的那支在“淝水之战”中名扬天下的精锐之师,而这支“北府兵”在刘牢之失势后被解散,成为了过去的历史。而刘裕的“北府兵”是东晋北府指挥下的部队,这种“北府兵”在东晋和南朝一直都存在。

用户11xxx21

实际是一脉相承的,两者主体都是从河北中原青徐南下的流民帅整编而成,这些流民帅主要活动于淮河长江之间,最早王导的弟弟在京口时,这些流民帅是只船不得过江,后来因为参与平王敦,苏峻等流民帅得到重用,此时大部分流民帅听奉刘遐号令,刘遐死后,由在流民帅中威望较高,且出身士族的郗鉴代表朝廷掌控流民帅,出镇京口,成为长江下游重要的军事力量,为平衡东晋内部长江上下游武力做出重要贡献,流民帅也正式成为东晋一个重要的军事力量,且终于可以过江,在京口聚集。而后淮河长江之间,西部的南豫州被谢家掌握,应该就是这时候,谢家开始与淮河长江之间东部的流民帅开始交流,这种交流中谢家作为高高在上的士族应该是占主导的,所以后来谢家才能轻易的在京口这个流民帅大本营拉起队伍,而虽然刘牢之北府兵被解散,但是大小军头实际都还在,所以刘裕才能在京口轻易再把队伍拉起来

用户11xxx21 回复 10-27 13:33

[思考]哪个错乱了?

tb81734718 回复 11-04 01:22

文章已经说了,刘裕自身就是原北府兵的一个军头,从这点上说就不是一点传承没有[得瑟]

御林军

刘裕出身太低 不是借这北府军怎么可能上位 刘裕的北府军就脱胎于谢玄的北府军 可以说是二代北府军 怎么可能没联系