01

一个抑郁症患者的真实转变

小张(化名)是一名抑郁症患者,曾经的他敏感、多虑,一点小事就能让他陷入自我怀疑的漩涡。

“别人随口一句话,我能反复琢磨好几天。”

“白天怕工作出错,晚上怕失眠,连吃饭都觉得是负担。”

他试过吃药,症状确实缓解了,但情绪依然像过山车,稍有不慎就会跌回谷底。他也试过运动、社交,可每次强迫自己出门,回来反而更累。直到他开始练习正念观息法——一种通过观察呼吸来培养平等心的训练。

起初,他觉得这方法“太简单了”,甚至有点可笑:“呼吸谁不会?盯着呼吸就能治好抑郁?”但坚持两周后,他发现自己变了。

某天,同事的一句批评再次戳中他的敏感点,他本能地感到焦虑,但这次,他没有立刻陷入自我攻击,而是默默观察自己的呼吸,让情绪像云一样飘过。几分钟后,他竟平静了下来。

“原来,痛苦的不是事情本身,而是我对它的反应。”

半年后,小张的抑郁症状大幅减轻。他感慨:“以前总想消灭痛苦,结果越挣扎越痛苦;现在学会了‘不管它’,痛苦反而自己溜走了。”

02

为什么吃药治不好抑郁症?

心理学家威廉·詹姆斯说过:“人类能通过改变心态来改变生活,这是我们这一代最伟大的发现。”

抑郁症的根源,从来不是单纯的生理问题。药物可以调节神经递质,缓解症状,但就像给花园除草——杂草暂时没了,土壤没变,迟早还会长回来。

“心病终须心药医。”

抑郁症的本质,是长期形成的错误认知模式:

敏感的人,会把小事灾难化;

完美主义者,会因一点失误否定全部;

多虑的人,总在脑海里反复播放“失败录像带”。

这些思维习惯不改变,抑郁就会反复发作。

03

禅宗公案的启示:痛苦是因为“太想摆脱痛苦”

有个禅宗故事:

一位弟子问师父:“我该如何摆脱烦恼?”

师父反问:“如果你被荆棘刺伤,是会先拔刺,还是先抱怨?”

弟子答:“当然先拔刺。”

师父说:“可你现在,却一直在研究刺有多疼。”

抑郁症患者也是如此——我们总在分析痛苦,却忘了“拔刺”的方法。

正念训练的核心,就是教会我们“拔刺”:

观察呼吸:把注意力锚定在呼吸上,而不是情绪里;

培养平等心:不评判、不抗拒,像看天气一样看待情绪;

切断思维惯性:当负面念头出现时,轻轻说“哦,又来了”,然后回到呼吸。

这种方法看似“反人性”,因为人类的本能是逃避痛苦。但正如马斯洛所说:“当你唯一工具是锤子时,所有问题都像钉子。”只有跳出旧思维,才能找到新出路。

04

两本自助书推荐:改变认知的实用工具

1、《情绪自救》

核心方法:通过“观息法”训练平等心,打破情绪的条件反射。

患者反馈:“练到第10天,我突然发现,焦虑来了又走,而我居然没被它带走。”

2、《战胜抑郁》

核心观点:抑郁是“思维癌症”,必须重塑认知。书中提供了具体步骤:

记录自动负面念头;

用客观事实反驳;

每天练习“正念散步”。

患者反馈:“原来我的痛苦,90%都是自己编的故事。”

05

具体建议:每天做这3件小事

1、早晨5分钟“呼吸锚定”:

坐下,闭眼,数呼吸1-5,重复10轮。

走神了就温柔地拉回来,不批评自己。

2、情绪来时“暂停3秒”:

在心里默念:“这是情绪,不是我。”

想象情绪是公交车,你不上车,看着它开走。

3、睡前写“三件好事”:

记录当天3件小事(如“阳光很好”“同事帮我倒了水”)。

坚持1个月,大脑会逐渐偏向积极记忆。

06

结语:真正的治愈,是学会“不战斗”

抑郁的悖论在于:你越努力摆脱它,它缠得越紧。

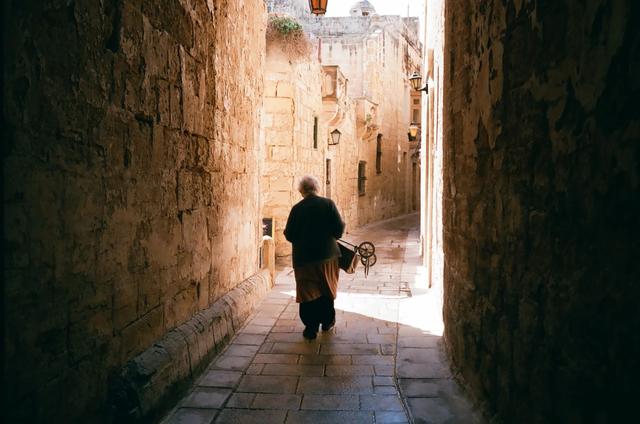

就像陷入流沙,挣扎只会下陷,静止反而能浮起。

“反人性”的疗愈,恰恰是最人性的选择——放下对抗,改变认知,痛苦才会失去养分。

如果你也深陷抑郁,不妨试试正念。记住:

不必相信它有用,只要去做;

不必追求“立刻变好”,只要观察;

终有一天,你会发现:

“原来让我自由的,不是消灭黑暗,而是学会与黑暗共处。”