明朝开国文臣的重要性所谓“马上得天下,马下治天下”。朱元璋打天下的时候,主要靠的是徐达、常遇春这些军事将领。建立了明朝之后,这些人就成了“六国公二十八侯”,成了朝廷的基础力量。但是从中央到地方,官僚机构层层叠叠,需要大量的官员。除了用原来的元朝官员,朱元璋还得找更多的读书人来当官。早在建国之前,朱元璋身边就有一批文官,比如刘伯温、李善长、朱升、夏煜、孙炎和杨宪等人,他们对明朝的建立功不可没。比如刘伯温就是朱元璋的智囊,可以算是“明代的张良”。他提出的“高筑墙、广积粮、缓称王”策略,成了朱元璋的战略方针。李善长则擅长处理内政,在朱元璋远征时负责后勤保障,还招了不少人才。建国后,他当上了中书左丞相,可以说是“明朝的萧何”。

朱元璋招揽贤才1367年,朱元璋刚开始建立吴政权时,就开始广泛招揽人才。他派了吴林、魏观等人带着礼物到各地寻找那些被埋没的贤才。到了1368年,明朝成立了,但科举考试还没恢复,所以还是靠推荐的方式来选拔人才。于是朝廷下令把贤才召到京城,授予他们地方官员的职位。那年冬天,又派了文原吉、詹同、魏观、吴辅、赵寿等人到全国各地去寻找贤才。朱元璋曾经说过:“如果没有足够的贤才,国家就治理不好。”他还说:“君主能够治理好国家,是因为身边有一群贤人辅佐。那些隐居山林,品德高尚或才华出众的人,地方政府应该把他们找出来,按礼仪送到京城来,我会重用他们,共同治理国家。”当时这种推荐制度有点像汉朝的察举制,主要考察的标准包括聪明正直、贤良方正、孝顺友爱、努力耕作、儒家学者、孝廉、秀才、人才、年长有德等,这些标准和察举制差不多。其中特别优秀的人才,只要被推荐就能当官。在朱元璋的大力推动下,一大批士人被推荐出来,有时候一次就有几千人,最少也有千多人被推荐到吏部。

朱元璋与隐士们的较量但是呢,还是有很多读书人不愿意在明朝做官,他们选择隐居山林,过得逍遥自在。历史上大多数皇帝对这些人也不是很在意,但朱元璋就不一样了,他比较较真,用了一些强硬手段逼着这些隐士出来做官。比如说,“贵溪有个叫夏伯启的儒士和他的侄子断了手指,也不愿意做官;苏州的姚润和王谟被征召也没去,结果都被杀了,家产也被抄了。”当时有位名叫杨维桢的文人,在元末明初的时候挺有名的,朱元璋很想征召他为官,但他就是不肯。杨维桢为了躲避朱元璋派来的杀手,逃回老家,装成一个不识字的老头儿,这才躲过一劫。到了洪武三年,明朝朝廷又找到了杨维桢,把他带到朝廷,让杨维桢面见朱元璋。杨维桢还是拒绝当官,这下朱元璋火大了,打算直接把他给咔嚓了。不过他又想到杨维桢名气太大,杀了会有很多负面影响,最后只好把他放了。后来,宋濂送给杨维桢一首诗,里面写道:“不受君王五色诏,白衣宣至白衣还。”

明初文人的悲惨命运和其他有名气的文人相比,杨维桢算是比较幸运的了。因为大多数有点名气的文人都在明朝初期的政治斗争和文字狱中丧生。就说刘伯温吧,他不仅是位谋士,还是位诗人和词人,被称为“明初诗文三大家”之一。我读过他的诗词,感觉风格挺像唐初的魏征,古朴而有力。明朝建立后,他担任御史中丞兼太史令,参与制定历法和军卫法。但到了1371年,他被胡惟庸排挤,被迫退休回乡,不久就因忧愤而死。再说宋濂,他是明初三大文学家之首,曾奉命主编《元史》,明朝的许多礼仪制度也是由他一手制定的。不过,宋濂的仕途并不顺利。1377年,他厌倦了官场上的勾心斗角,请求退休还乡,朱元璋还亲自为他送行。可是到了1380年,朱元璋制造了“胡惟庸案”,到1390年总共杀了3万多人,牵连甚广。宋濂的孙子宋慎也被牵连其中,被杀掉了,宋濂本人也被贬谪到四川茅州,最后在那里去世。

明初诗人高启明初三大文人里还有个叫高启的。他本来在吴淞过着隐居生活,后来在1369年被征召到朝廷编纂《元史》。到了南京后,为了拍朱元璋的马屁,他特意写了一首《登金陵雨花台望大江》,里面有一句:“我生幸逢圣人起南国,祸乱初平事休息,从今四海永为家,不用长江限南北。” 这首诗经常出现在各种教材里,说明挺有名。高启也因为这首诗被认为是明朝最牛的诗人之一。

明初文人的命运但是他自己歌颂的“圣人”却没有放过他。1370年,高启厌倦了官场生活,决定辞官回家,这惹得朱元璋很不高兴。到了1374年,苏州知府魏观因为在张士诚的宫殿旧址改建府衙,结果被指控犯罪并被处决。高启曾为这件事写了一篇《上梁文》,里面用了“龙蟠虎踞”这个词,朱元璋认为这是在赞美张士诚,于是下令将高启腰斩。还有一种说法是,高启曾经为一幅《宫女图》题诗,其中有句“小犬隔花空吠影,夜深宫禁有谁来”,朱元璋怀疑这首诗是在讽刺自己,所以起了杀心。从高启被杀的事情来看,明初的文字狱真是非常严厉。高启是明初三大文人之一,也是元末明初吴中四杰之一。吴中四杰包括高启、杨基、张羽和徐贲。除了高启外,其他三个人的命运又是怎样的呢?杨基曾经是张士诚的幕僚,后来辞职回家。到了明朝初期,他当上了山西按察使。不过后来因为遭到谗言而被免职,还被判罚做苦力,最后死在了工地。

文人官场的沉浮与悲剧张羽以前在元朝政府里当过官,明朝初年还做过太常丞。1385年,他因为说错话得罪了朱元璋,结果被流放到岭南。不过走到半路又被叫回来了。他知道朱元璋不会轻易放过他,所以就跳江自杀了。徐贲也曾经投靠过张士诚。张士诚死后,徐贲和张羽一起躲到了吴兴。后来在1374年,他们被推荐去做官,徐贲做到了河南左布政使的位置。1378年,明朝的军队从南京北伐,路过河南的时候,朱元璋找个借口,说他犒劳士兵没到位,把他关进了监狱。1380年,朱元璋又以同样的理由把他给处死了。

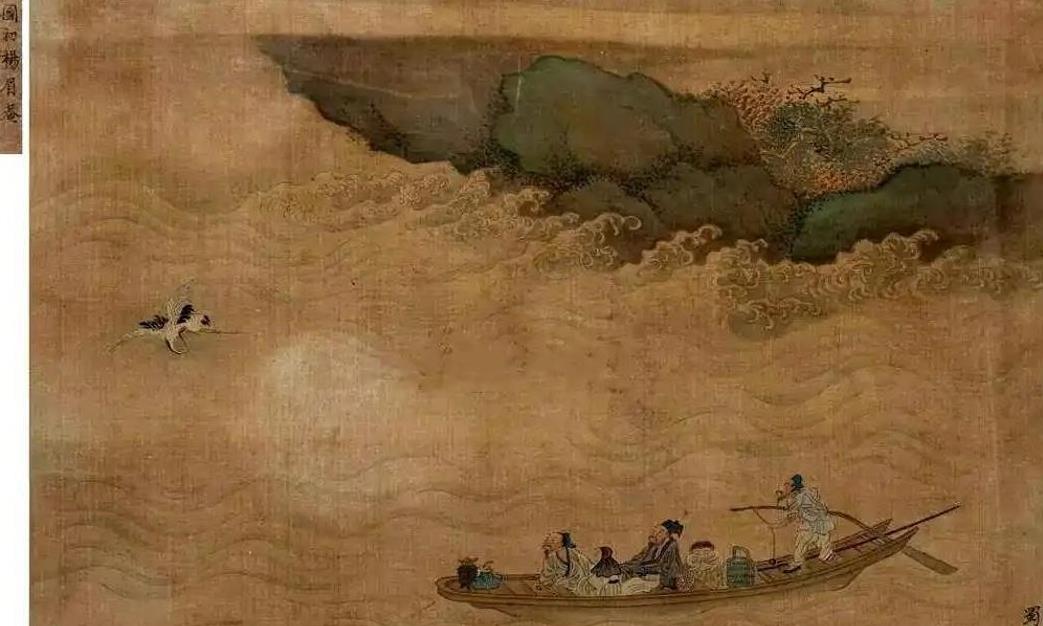

明朝初期的文化名人另外,明朝初期还有个说法叫“十大才子”,包括张羽、杨基、高启、徐贲、王行、杜寅、张适、梁时、浦源、方彝、钱复这十个人。其中,王行是元末明初很有名的文人,曾被沈万三请去做家庭教师,“每次文章写好后,沈万三都给他好多银子作为报酬”。后来,王行在明朝初期接受了朝廷的征召,成为苏州府的训导。但他后来辞职了,选择隐居在石湖。后来,凉国公蓝玉也请他做了老师,并且多次向朱元璋推荐王行。不过,后来蓝玉案爆发,朱元璋大开杀戒,杀了上万人,而王行父子因为只是被蓝玉推荐过,也被牵连处死了。明朝初期还有一位画家叫赵原,他流传下来的作品有《合溪草堂图》《晴川送客图》《溪亭送客图》和《陆羽烹茶图》等。据说,他也被征召到了京城为朝廷画画,但由于作品不合皇帝心意,结果就被杀了。《姑苏志》里记载说:“明朝初期,朝廷把全国各地的画家召集到京城画历代功臣像,赵原因为画得不合皇上心意,被判了死刑。”

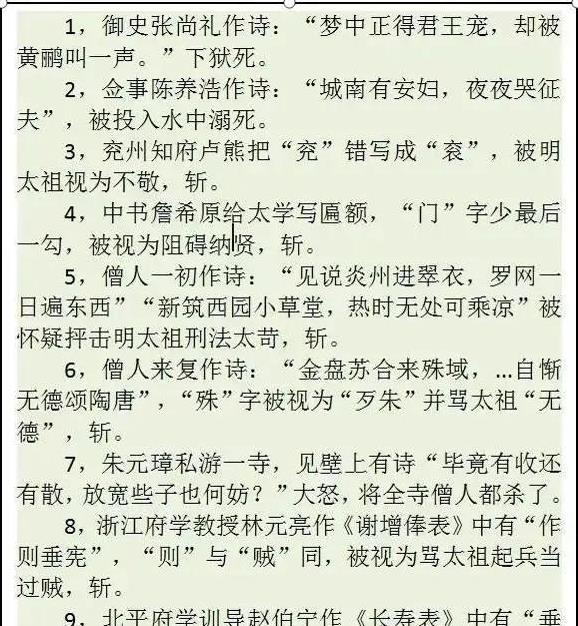

明初文人遇害记这些大文人基本上都是明朝初期最有名的,比如“明初三大诗文家”、“吴中四杰”和“十大才子”,他们大多遭遇不幸。除此之外,朱元璋还杀了好多没名气的文人。当时只要诗文里出现“光”、“秃”、“贼”、“僧”、“生”、“和尚”、“屠户”、“乞丐”、“反贼”、“强盗”之类的词,朱元璋知道了就可能被杀头。比如说,有个叫林云的,他在《谢东宫赐宴笺》这篇文章里写了“式君父以班爵禄”,朱元璋觉得这是“弑君父”的暗语,就把林云给杀了。另一个叫吴宪的,在《贺立太孙表》里写了“永绍万年,天下有道,望拜青门”,朱元璋觉得“有道”是“有盗”的意思,也把吴宪给杀了。还有一个叫吕睿的,在《谢赐马表》里写了“遥望帝扉”,朱元璋觉得这是在说“帝非”,就把吕睿给杀了。还有个叫周冕的,在《万寿表》里写了“寿域千秋”,朱元璋觉得“寿”和“兽”发音一样,就把周冕给杀了。

明初文字狱与文化停滞朱元璋搞了很多文字狱,大量杀害文人,这就直接导致了明朝初期文化界的萧条。你看明朝的文学史、书法史、绘画史,会发现明朝的文化在元末明初时确实挺繁荣的,比如《水浒传》《三国演义》就是在那个时期创作出来的。但是接下来的一百年里,明朝的文学和艺术几乎停滞不前,几乎没有什么拿得出手的好作品。直到明朝中后期,才有了《西游记》《金瓶梅》《牡丹亭》和“三言二拍”这些经典作品。这说明明初的文字狱对明朝文化的影响非常大。