网飞高分新剧《混沌少年时》播出一个月后,仍然在引发回响。剧中除了对英国青少年犯罪心理的呈现,中学教育体系中处理问题的合规性和边界感也给不少观众留下了深刻的印象。

《新周刊》采访了三位在英国当中学老师的年轻人,聊了聊他们在任教过程中的经历与感受。

前段时间,讲述青少年犯罪问题的英剧《混沌少年时》(Adolescence)热播,给全球观众带来了不小的震撼。

剧集一开场,警察荷枪实弹破门进入一个普通人家,抓走了看起来无辜的男孩Jamie,但剧集并没有走向精彩紧张的悬疑剧方向,而是分别从警方办案、学校教育、心理评估和家庭养育等几方面进入,追问这个13岁少年何以杀人的故事。

在影片里,观众得以看到一个现代化国家的公共机构在制度和程序里对待一个少年嫌疑犯的尊重和保护,但即便如此,孩子还是出现了问题——这部剧给人们留下了许多没有答案的迷思。

我本想找一些在英国的老师从跨文化的角度聊聊他们的经验,以及他们眼里的“青少年”,却意外地从他们的讲述里拼凑出一些英国教育现状的切片,尽管各个学校之间的情况不太相同,但无论如何,这其中仍然有许多值得我们思考和学习之处。

曾经拍摄了教育观察纪录片《他乡的童年》的导演周轶君在演讲中曾说:“教育其实是一个国家对公民的定义,是一种文化对人的理解。并没有所谓最好的教育,都是适合自己的土壤的。但这并不意味着我们不能借鉴他人的智慧和经验,来改良自己的教育土壤。”

面对一群“让我们把屋顶炸掉”的孩子

“把衬衫塞进裤子里”,在《少年混沌时》的第二集,学生像放出笼的野兽一样冲出教室,校长一边向警察介绍学校情况,一边不时提醒学生的校服礼仪。

小田说,同样的话他每天都要说好几遍,因为英国学校对学生的校服管理非常严格。例如,冬天的时候,学生必须在里面穿v字领的毛衣,衬衫领露在外面,学生只能穿指定的校服,此外不能再穿戴其他的东西,连鞋子都必须是统一的。

电视剧里的这个学校暴露出了某种失序的状态,小田说,剧中Jamie的历史老师是失职的,按照道理,“老师在上课之前应该进行点名,但他没有,而且他每节课竟然都在放视频”,小田说,学校里总有一些“躺平”的老师。

2019年,小田被大学公派到英国,成为一名中文老师,在那之后他在不同学校教过许多课程,直到去年9月份,他因为家庭原因搬到了英国南部,成了一个乡村公立中学的代课老师。

他一下子被扔到了一个几乎全英文无死角的环境——95%以上的学生是本地白人,同事也几乎是英语母语使用者。而作为代课老师,他也见识了英国中学课堂最艰难的一面。

在进入学校没几天,他就接到了两节PSHE的代课需求,主题是儿童权利。PSHE(personal,social,healthandeconomic)是一门涵盖个人、社会、健康和经济教育的课程,性教育、心理健康、歧视、霸凌等内容都包含在内。但这是一门几乎所有老师都害怕上的课。

因为PSHE的内容有一定敏感性,有时候经常引发孩子的情绪崩溃,比如之前他就遇到过穆斯林女孩在听到“割礼”部分时嚎啕大哭,此外,这节课自由灵活度也很强,很考验教师的教学设计和课堂管理水平。

初来乍到,小田就面对着一群随时准备“让我们把屋顶炸掉”的孩子。有的学生开始跑到窗户外面,把花花草草插到同学头上;有的学生把没人坐的椅子叠在一起,扔到老师的办公桌上;有的学生开始学动物叫唤,甚至还有人表演唱跳rap……全班唯二两名还想学习的女生,看着他流露出抱歉的眼神。

小田说,这是因为学生见到不是自己熟悉的老师,上课的心有所懈怠,同时他们可能以为新来的老师不知道学校的规则,所以捣乱没有任何后果。

课堂管理成了几乎每一名代课老师上课时最头疼的事情。在第二天继续上这门课的时候,小田优化了课堂程序,让学生小组辩论,在辩论的过程中,学生的好胜心被激发出来,为了赢得对方,就不得不深入思考,反而达到了最初讨论的目的。争取到了学生的参与,这堂课的秩序算是保证了下来,这给了小田不少心理鼓励。

在英国当中学老师,诸如此类棘手的问题有很多。但大多数时候,小田能得到一些系统支持。他说,就像电视剧《混沌少年时》里呈现的一样,老师的讲桌上有一台连接着教师显示器的电脑,电脑里有一个系统,当学生表现不好、扰乱教学秩序的时候,老师可以在系统上给一个警告,这时候学生会被扣掉一分,当学生第二次犯的时候,老师则可以在系统上给他第二个警告,这时候他就会被发配到“学习中心”去。

如果情况更严重一些,老师还可以在系统上选择“呼叫帮助”,这时候就会有学校年级组长等相关人员来把孩子带走。这一系列相关的过程,在每一步都会形成报告,记录在学校的系统里,最后形成一个学生的相关档案。

保护孩子,也保护老师

2021年,小姚本来是一名国内教育机构的实习老师,但很快就遇到了行业变动。随后,她到英国读研,在这个过程中,她对英国的教育方式和教育系统产生了浓厚的兴趣,其间通过了PGCE(Post-GraduateCertificateinEducation)教师培训项目的offer,开始在英国教书。在之后的实习和正式工作中,小姚前后经历了5所不同的学校。

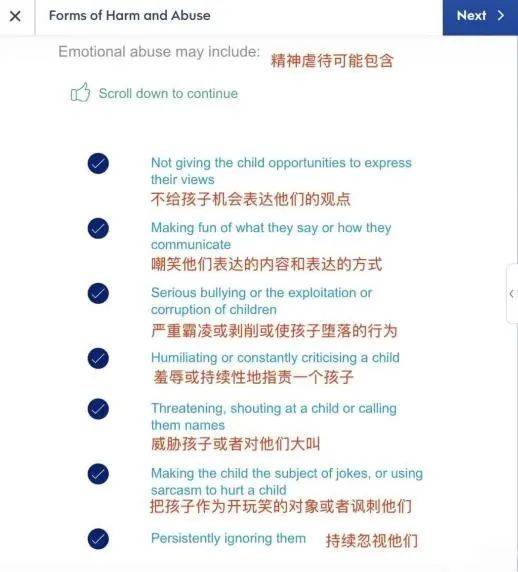

小姚在接受教师培训时的资料,关于精神虐待的提醒,让她很惊喜。(图/受访者提供)

在小姚看来,对于她这样一个女性亚裔老师来说,最开始上课时可能总会面临不少挑战,但总体而言,她觉得自己比较幸运,因为在实际课堂中,她发现学校的制度系统总能发挥作用。

有一次,她遇到了一个上课扰乱秩序的学生,在被第二次警告之后,这位学生竟然自己走出教室,去了“学习中心”,当时她担心学生会不会就自己走掉,没想到等再看到学生的时候,他主动说了抱歉,并表示自己当时状态确实不好。

对于英国教育体系里的各种“支持系统”,是小姚在英国中学当老师的最大感受之一。

有一次,她一早去上课,就看到班级里的两个学生打了起来。一个女孩嘲笑了另一个女孩爸妈的职业,并朝对方动手,被嘲笑的女孩打了回去,打得很重。就在事态升级的时候,小姚赶紧冲了上去,把两个小女孩分开,等事件平息下来时,她发现自己手上抓了一把不知是谁的头发。

事后领导赶来,第一时间问的是,“areyouok?”小姚还没回过神来,下意识回忆起来这两个女生在之前相处中就有矛盾的苗头,反思自己本应该做得更好。但令她感动的是,领导和同事却一直安慰她,“你没事吧?你已经做得很好了。”

小姚最惊讶的是领导的态度,“因为我感觉国内如果发生这样的情况,学校都会害怕家长投诉”,但是学校有自己清晰的规则。

一般情况下,像学生打架,英国老师第一时间的应对就是写报告陈诉,记录下过程,交给学校的safeguarding部门(学校里致力于保护未成年人的部门)处理,最后这个部门再看情况上报到相应的部门处理。

对于老师来说,如果遇到学生有任何异常举动,比如看到学生手上有一些疤痕,或者感觉到学生行为举止的异常,都必须严格上报给该部门。学生打架的结果最终可能是“开除”,在之前她也遇到过这样的情况。她说,规则就是规则,不讲人情,最后孩子的父母也不得不接受这种情况。

在小姚所在的这个学校,有两个老师专门负责safeguarding工作,他们没有教学任务,而其中一个老师有过多年的社会工作背景,十分擅长处理学生的问题,一般情况下,当他们发现学生出现了任何问题,比如可能遇到了什么样的虐待,就会看情况联系有关部门,比如社区、医院、警察局等。

小姚说,“平常看起来慢悠悠的”英国人在处理起这些问题时效率却非常高。有一段时间,她在上班路上总会碰到一个学生,有一次,她来得比较晚,还是遇到了那位学生,看起来学生明显是在等她。她不确定这件事情是否有点不妥,于是跟领导提了一嘴,之后领导就让她向safeguarding部门汇报一下。

过了几天,她就收到了safeguarding部门的反馈,说他们已经和这位学生谈话了解了情况。小姚并不知道结果是什么,因为涉及学生的隐私。但无论如何,这样的事情让她感到放心。

对于小姚来说,任课教师不需要处理行政方面的问题,这可以让教师更专注于自己的教学。

Min从2017年开始在英国成为一名数学老师,在这期间经历过三所不同的私立和公立学校。她说,自己作为一名华人女性,在第一年工作的时候遇到了很多挑战。比如上课的时候,有学生会假装听不懂老师说的话,或者当老师出现口误的时候大声重复并反复询问。

当时,在向学校领导老师反映以后,学校马上对学生进行了处分,并且做了班级上的调整,让Min不需要继续担任这个学生的数学老师,其间同事之间的帮助,也让她感到安心。

学生成绩不好,老师应该反思教学问题

小姚说,英国的中学并非刻板印象中的轻松。英国的义务教育阶段为小学和中学,教学学制是7年小学+5年中学,一般情况下,孩子从四五岁入学,经历从Reception到Year11这12年的教育后,开始参加中考。在11年级之前的教育都以兴趣培养为主,直到临近毕业,课业压力开始变得很大。

英国每年的中考从4月份开始,一直考到6月份,每个学生要考10门课,每一门有2~4张卷子。只有每门课达到105分以上(150分满分),才有资格选Alevel的课程,如果考不上综合学校(相当于国内的高中),就会被分流到职业学校。小姚给我看了她的课表,排得满满当当,一天有五到六节课,每节课一个小时,上两个小时才有一个课间休息。

小姚满满当当的课表。(图/受访者提供)

Min说,她任教的上一所学校是在东伦敦的一个公立高中,这个学校里有许多学生来自移民家庭,这些孩子学习特别拼命,目标是考上最好的大学。有时候在小测验之前,都有学生因为过于紧张而跑到教室外面呕吐。

这里的学生家庭情况较为复杂,超过一半是来自贫困家庭的孩子,他们可以享受免费的学校午餐。在疫情期间,学校会专门为家里没有条件上网课的学生准备免费的笔记本电脑和网卡。但即便如此,还是有不少学生不能保证网课期间实时在线,他们有的需要在家里照顾年幼的弟妹,有的需要和家里其他成员共用电脑。

学校要求班主任和任课老师密切关注家庭情况复杂的学生,安排时间和他们联系,保证他们的安全和身心健康。

在英国教学七八年的时间里,Min最大的感受之一,是以学生为主的鼓励式教育。

她想起2017年刚开始在一所女校工作的时候,就遇到了很大的教育观念的冲击。那是在圣诞节临近放假之前,班级里有个学生给Min写了一封很长的邮件,讲了自己这一次没有考好,她想问老师圣诞节假期自己应该如何复习。

Min当下给孩子写了一封邮件,告诉她假期应该如何有针对性地做练习等。写完邮件,她发给学校数学课小组组长,询问意见。结果组长把这封邮件几乎全改了。在改过的邮件里,组长安慰学生先不要担心数学的事情,圣诞节是一个跟家人团聚的日子,好好过节,等回到学校后,老师会再看看要给她怎么样的帮助。

后来的日子里,她和组长有过几次聊天。学校里没有关于成绩的排名,Min提出,如果学生知道自己排名靠后,就会更努力学习。没想到组长的回应是:“可是他们为什么要努力呢”?这一下子把Min问住了。

后来Min才体会到,组长也许是太含蓄了,他说的并不是“学生成绩差,也可以不努力”,而是“当学生成绩差的时候,老师首先需要想到的是怎么帮助学生,而不是简单地让学生去更加努力”。

事实上,在英国的第一年,Min在教学上就受到了很大的挑战。学生会在她讲解完一道例题后举手说“我一点都听不懂,我不知道这是在做什么”。这都让她开始思考以前的教学方式的问题。

Min的数学组组长曾经说过,“你可以让学生做100道题,他们做完也许就知道有哪些步骤了,但这不是‘教学’。教学是要让学生明白这个概念到底是什么,引导他们找到问题的规律和解决问题的方法”。

刚到英国的时候,Min发现老师们上课通常不用课本,而是打印一张练习纸。慢慢地,她发现,英国的课堂强调以学生为中心,让老师可以更灵活地教学,根据课程的进度和学生的能力水平选择适合他们的问题。

她说,在英国很多老师的课件都是放在网络上免费分享的,资源可以互相分享的同时也鼓励了很多优秀老师的创作热情,一些老师也因为高质量的课件而在网络上成为明星老师。英国政府也会帮助教师的职业发展,Min在公立高中期间参加了一个教授高等数学的课程,公立学校老师参加这类课程是完全免费的。

一般情况下,教师的考核并不与学生成绩直接挂钩。Min说,英国老师的薪资主要与教龄挂钩,正常情况下每年老师都能够上升一个等级,到了高等级以后学校会对老师有一些额外的要求,比如帮助数学组准备教学用的资源,或者带新老师等等。

在英国,老师如果拿到永久合同,就可能是一份“铁饭碗”,但许多情况下,教师往往会通过跳槽来获得更好的待遇。

小姚所在的学校,每年都会在1月份有一个评估,看老师前一年定下的目标是否完成。而这些目标一般也和学生成绩没有关系,比如可能是老师愿不愿意去开一些课外的课程,或者有的老师的目标是组织教职工活动,以提高教师幸福指数等。

边界感和关心并不矛盾

在和三位老师聊天过程中,教育体系中处理问题的合规性和边界感是一种显著的感受,这很容易让人又回到《混沌少年时》这部剧里无论是警察、社工,还是老师表现出来的那种一丝不苟的“公事公办”的态度。

即便是到最后的心理评估环节,当Jamie说出“我长得很丑”,并希望得到一点“否认”的时候,坐在对面的心理咨询师依然努力表现得不为所动,当Jamie渴望得到一些温情安慰的时候,咨询师都以“这是我的工作要求”作为回应。这让人感到某种残酷和冷漠。

小田告诉我,这种“冷漠”实际上可能是好事。就像之前在他班级里严重捣乱的孩子,他本身非常可爱,也有天使的一面,但是如果只是用可爱的态度去对待是不够的。在工作前两年,他因为特别强的共情能力,经常对一些上课捣乱的学生心软。但后来他逐渐发现,也许孩子需要的是有人跟他说no,这样他才能明确什么是对的、什么是错的。

小田说,英国教育系统“有非常完善的制度,有时候显得有点不讲人情味”,但边界感既保护老师,也保护了学生。在学校,老师不能和学生交朋友是一条明确的规则,有些时候甚至学生问:“老师,我们是朋友吗?”这种情况下,老师也应该否定。因为一旦边界感破坏,谁也不知道会有什么事情发生。

在这种近乎不近人情的制度执行下,英国教育系统里却拥有许多以学生为主体的保护系统。在进入教育系统后,让小姚觉得惊喜的是Send制度,这个单词实际上是“特殊教育需求学生”的缩写。比如一些有多动症、视力障碍、听力障碍或者心理问题的孩子,都能在学校里和其他孩子一起接受教育,但学校会有针对性地给予资源的倾斜。

比如小姚的班级里,就有一个有肢体协调问题的孩子,由于写字有困难,学校特地给他发了一个平板,让他可以在平板上完成作业,这个孩子的学习成绩丝毫没有受到影响,在考试中几乎满分。

小姚说,学校系统里几乎记录了所有学生的偏好和喜爱,“哪怕只是座位喜欢靠窗、老师下指令前需要听老师喊两遍以上的名字、不爱和人眼神接触等”。

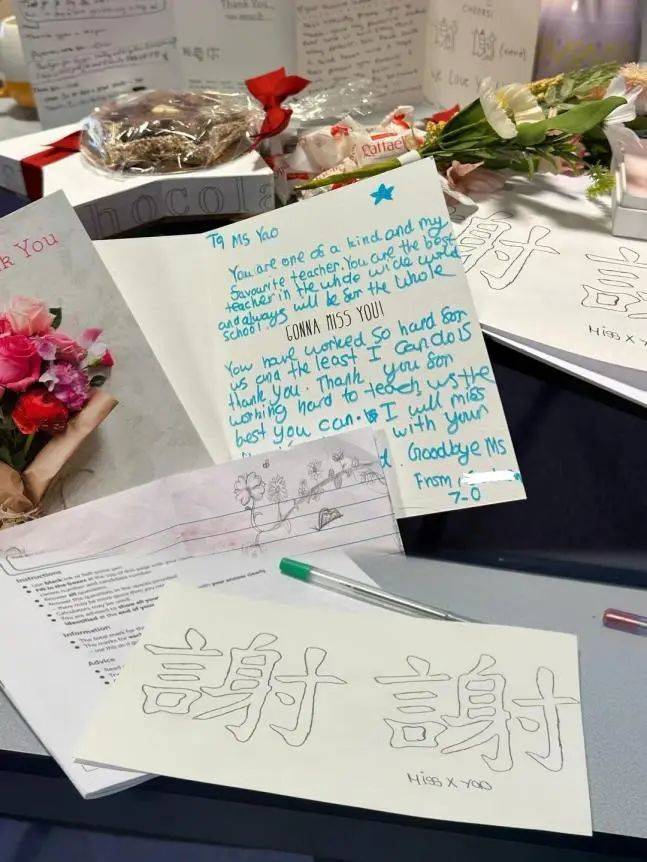

从上一个学校离开时,学生向小姚告别。(图/受访者提供)

让Min印象很深的是曾经遇到一个上课总是睡觉的学生。她每次提醒学生,结果总会引发冲突,女孩会突然摔门出去,这样来来回回好多次,但是每次等她再回来,总会向老师道歉,如此反复。

后来,她从孩子的班主任那里了解到,这个学生的家庭情况复杂,她需要定期服用药物以减轻心理压力,而这些药物的副作用之一就是嗜睡。类似这样的学生并不是个例,在每年给老师的培训中,很重要的一项就是关于青少年的心理健康问题,比如学生的哪些迹象表明他可能遇到了家庭虐待或者霸凌之类的问题。老师一旦发现可疑情况都应及时向学校反映,会有专门的团队跟进。

Min说,在英国的学校,她开始慢慢理解,一些有行为问题的学生可能并不是我们固有印象里面的“坏孩子”,他们可能本身也是受害者,需要学校和老师对他们提供更多的帮助。

回到《混沌少年时》本身所引发的讨论,小田说,这部剧其实没有指责任何人,它不想找一个特定的替罪羊。因为“在社交网络时代,这一代的青少年是非常特殊的,很难用我们成长的逻辑去理解”。

小田说,自己之所以很喜欢当老师,是因为在自己的成长阶段有过一些糟糕的经历,老师不了解情况就去跟家长告状,以至于产生了严重的误会。等他成为老师,他觉得如果老师能换一种沟通方式,就不会是这样的结果。到了高中时期,他遇到过一位好的老师,他愿意耐心沟通,去了解行为背后的动机,最后让他感觉自己被关心到了。

现在,作为一名教师,他也尽力践行这样的理念,“告诉他我们不是敌人,我不是要责备你,去问问孩子真实的需求是什么、问问他为什么这么做,这样我可以更好地帮助你,在这个时候有可能就帮学生打开了一扇窗。”