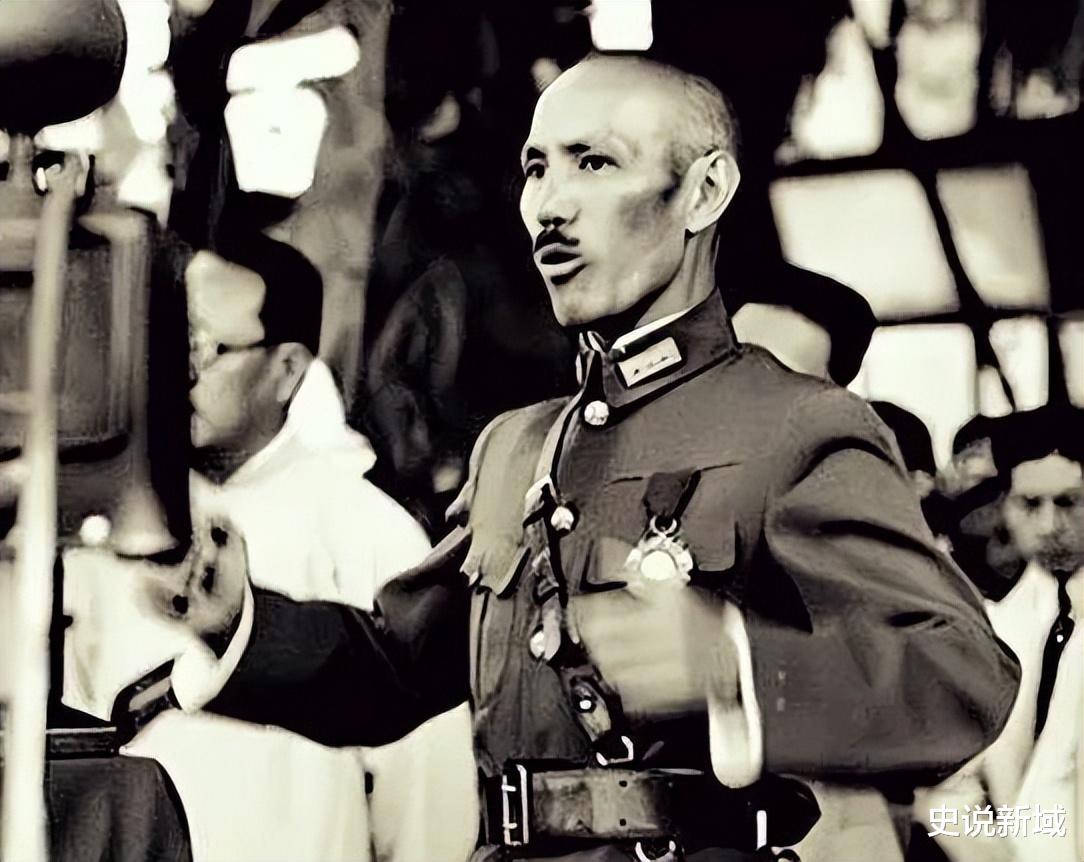

一个被历史洪流推向巅峰,又被时代浪潮打落的人物,蒋介石究竟该被如何定义?是力挽狂澜的“时代枭雄”,还是独裁专制的“失败政客”?

在这里,我们抛开标签化的争论,从他在政治舞台上的真实轨迹切入,对这位争议人物作出理性、客观的评价。

蒋介石的政治生涯始于追随孙中山,1926年他率领国民革命军北伐,短短两年内击溃北洋军阀,名义上统一了中国。这场胜利让他一跃成为国民党的核心领袖,也为他赢得了“革命功臣”的光环。

但鲜少有人提及的是,北伐的成功更多依赖的是对各路军阀的拉拢分化,而非单纯的军事胜利。

例如,他用一纸空头支票拉拢张学良的东北军,瓦解了冯玉祥、阎锡山的联盟,这种“权谋大师”的手腕,既展现了政治智慧,也为后来的派系斗争埋下伏笔。

抗日战争时期,蒋介石阶段性的领导抗战无疑是他一生中最重要的功绩之一。

面对日本的全面侵华,他发表庐山讲话,喊出“牺牲一切之决心”,顶住内部求和压力,坚持正面战场抵抗。即便在1944年豫湘桂战役的溃败中,他仍选择死守西南,为盟军反攻争取时间。

但争议也随之而来:正面战场后期消极作战、军队腐败横行,甚至为遏制共产党发动皖南事变,这些矛盾行为让蒋介石在前期抗战中树立起来的形象大打折扣。

蒋介石对权力的掌控堪称极致。从黄埔军校校长到国民党总裁,他始终牢牢抓住军权,甚至下野期间仍能遥控政局。

对权力的极致掌控,让蒋介石成为民国最强军阀,但也导致国民党迅速腐化。

他推崇曾国藩的封建权术,用结拜兄弟、暗杀异己等手段维系统治,将国民党从一个革命政党变成了派系林立的利益集团。

冯玉祥曾评价:“他用钱买人,用刀杀人,唯独不用心治国。”

经济领域更是他的软肋。国统区苛捐杂税多如牛毛,通货膨胀让百姓苦不堪言,而蒋宋孔陈四大家族却富可敌国。1948年的金圆券改革彻底崩盘,连普通市民的存款都化为废纸,这种“劫贫济富”的治理方式,最终让国民党失去了民心。

讽刺的是,同一时期中共在根据地推行土地改革,用“自己动手丰衣足食”凝聚了底层力量——两相对比,高下立判。

1949年,蒋介石退守台湾,开启了他政治生涯的“下半场”。

在岛内,他推行土地改革、发展教育,奠定了台湾经济腾飞的基础;对外,他坚持“一个中国”原则,坚决反对台独,甚至临终前仍叮嘱“光复大陆”。这些举措让部分人视他为“民族气节的守护者”。

然而,他的统治本质未变:白色恐怖镇压异见、家族垄断权力,台湾社会长期处于高压之下。

更值得玩味的是,蒋介石始终以“孙中山继承人”自居,却在实践中背离了“三民主义”的民主精神。

他晚年日记中频繁自省,既感慨“党国腐败已深”,又无法摆脱独裁惯性,这种矛盾恰恰折射出旧时代政治强人的局限性——他们能结束乱局,却无力开创新局。

评价蒋介石,不能简单以“好人”或“坏人”定论。

他是旧中国向现代转型的过渡性人物:既有抗击外敌的民族大义,又有镇压革命的专制污点;既是权谋高手,又是治国庸才。他的失败,本质上是旧式军阀政治与现代化浪潮碰撞的必然结果。

正如一位学者所言:“他像一艘修补过度的旧船,既无法驶向新航路,又无力抵挡时代的风暴。”

蒋介石的故事,是一个关于权力、理想与时代局限的寓言。他的一生提醒我们:历史人物的功过,往往交织着个人选择与时代洪流的双重烙印。当我们以理性视角回望,或许更能读懂那个风云激荡的年代,以及它留给今天的启示——真正的进步,从来不是靠一个人的权谋,而是靠一个时代的觉醒。